政府将「寨卡」纳传染病表 后日交立法会表决通过生效

为应对寨卡病毒在本澳传播的风险,在立法会后日(周三)全体大会上,政府将启动紧急立法程序,将寨卡病毒列入《传染病防治法》的传染病列表,纳入必须强制申报和强制隔离的传染病防治种类,倘获通过,公布后翌日生效。

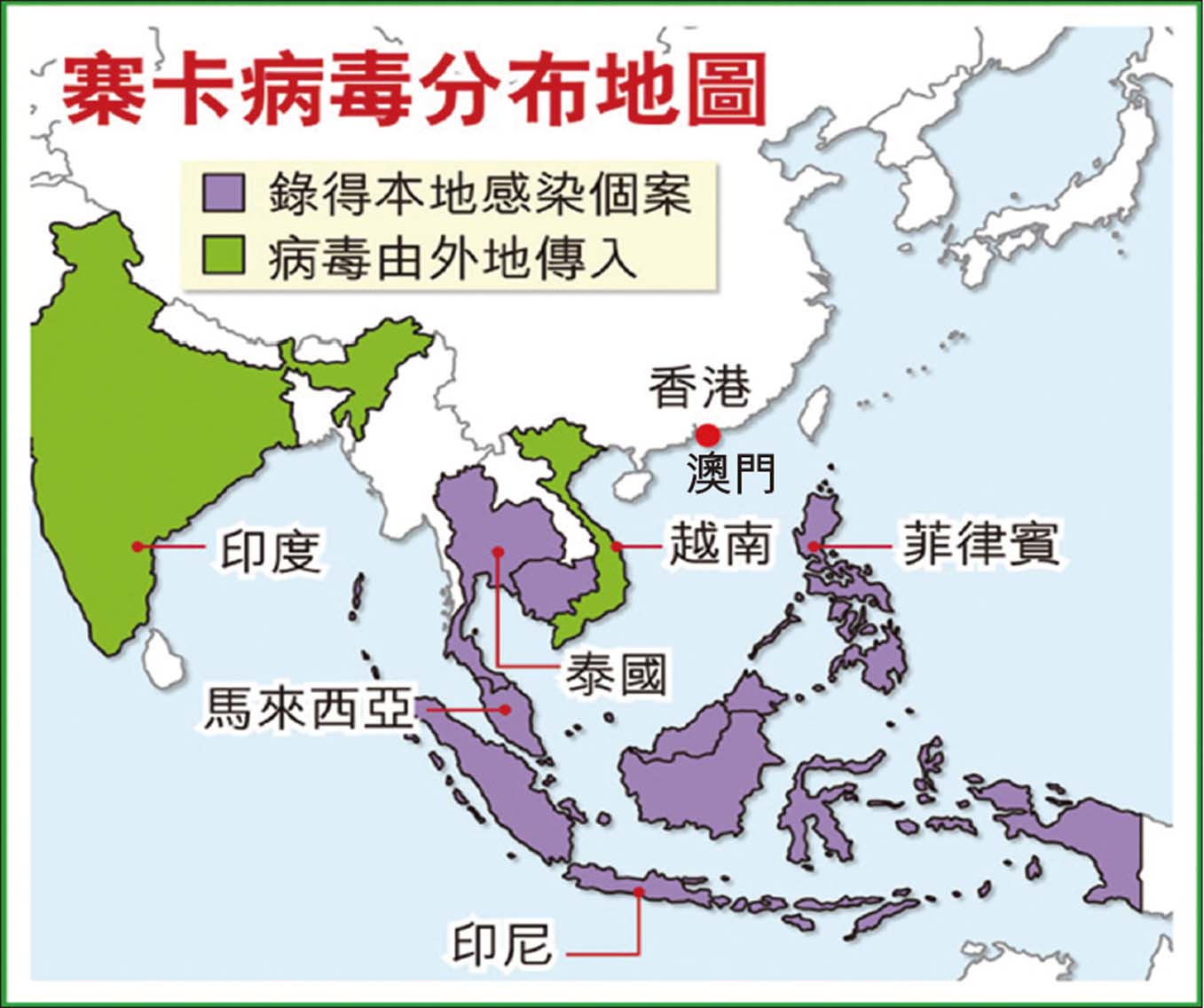

本澳周边发生寨卡病毒病本地个案及外地输入个案的国家及地区。(互联网图片)

行政会在农曆年前已完成讨论《修改第2/2004号法律〈传染病防治法〉附件的传染病表》法律草案,建议将「寨卡(Zika)病毒病」加入《传染病防治法》附件第二类《在人与人之间传播的疾病》的传染病表中,将寨卡列为必须呈报病例。 为配合措施的执行,政府向立法会提出以紧急程序审议法案。

行政会称,世界卫生组织发出关于寨卡病毒的全球警告,认为在巴西传播的寨卡病毒可能与新生儿小头畸形症有关,并建议孕妇要特别注意防止蚊虫叮咬,到确诊寨卡病例地区旅行亦要注意防止蚊虫叮咬,美洲已有21个国家和地区出现寨卡病毒本地传播,在东南亚如泰国、柬埔寨、印尼及印度等都有外游后感染疾病的散发病例报告,台湾亦发现一例由泰国输入的寨卡病毒感染病例。

寨卡病毒多途径传播

寨卡病毒不仅因为其与怀孕期间感染后会导致小头畸形幼儿,传染途径众多,除了经伊蚊传播,科学家近日在唾液、尿液中发现活跃的寨卡病毒,甚至可经性接触传播。

寨卡病毒起源

「Zika」是乌干达语,意思是「杂草」,1947年,科学家在乌干达发现一只準备用于黄热病研究猴子出现发热症状,从猴子体内分离到一种病毒,由于猴子生长在乌干达杂草丛中,科学家把这种病毒命名为「Zika」。

1948年初,科学家从当地非洲伊蚊体内分离出寨卡病毒,血清学研究证实,人类也会感染,在1956年的动物试验证明,病毒可通过蚊虫叮咬传播。