审计指政府部门滥用外判服务 学者冀提升内部政策制订能力

检察院前领导及主管人员,涉嫌串通私营公司主事人,长期将检察院大部分工程及服务以高价判给指定公司事件,引起社会关注政府工程及服务外判问题。审计署上月发表《顾问、研究及民意调查的外判服务》报告,审查公共部门在相关外判工作情况,批评有关部门滥用豁免制度,迴避正常程序,大有滥用外判服务、浪费公帑之嫌。有学者认为,公共部门调研过分依赖外判服务,而忽略升公务员团队在政策制定上的分析能力。

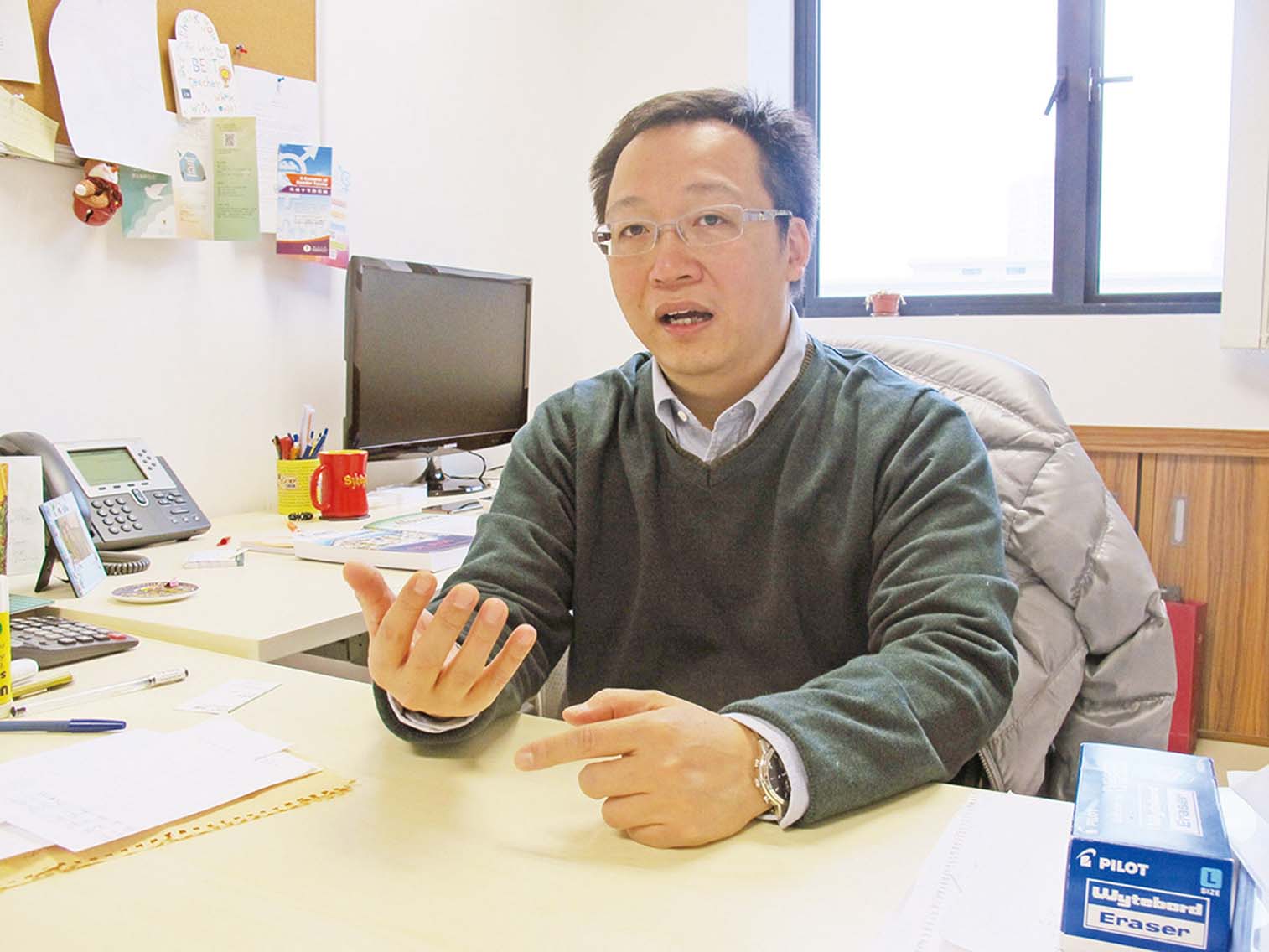

澳门大学政府与行政学系副教授余永逸表示,要改变事事外判调研的现象,归根究底,还是提升内部团队能力。(周婉茵摄)

审计署报告指出,公共部门在2010年1月1日至2013年6月30日的三年半间,65个部门共有1,514个外判服务项目,开支涉及14亿元,而审计署抽查的280个项目中,竟然有81个存在问题,如豁免招标程序、规避询价机制等。

澳门大学政府与行政学系副教授余永逸日前接受本报访问认为,调研有其重要性,首先坊间不能否定其专业成分,惟何以调研项目数量惊人,又事事外判,他认为是由于公职团队,本身相关能力不足所致,坦言问题非「一日之寒」,是澳葡时代遗留的历史问题。

他坦言,一直以来,公职系统就强调公共服务供给,不太重视内部政策制定的分析能力,也缺乏制度协助公务员提升相关能力。同时,坊间在评价公共部门时,常以服务做得好坏与否作为标準,遂强化了政府部门将精力花费在提升服务质素上,确保市民满意度。惟回归以后,社会需要出台更多政策,支援社会发展,问题于是涌现,部门在研究政策议题时,缺乏相关能力,根本不知从何入手,故最简单快捷的方法,就是依赖外判机构给予建议。

余永逸指出,现时公共服务表现不差,赢得市民不少掌声,但到了政策制定时,却惹来骂名,原因亦在这里。部门本身缺乏方向,于是愈依赖外判机构调研,惟机构根本不了解部门所需,互相拉扯下,调研结果自然强差人意,亦影响政策本身的效益。他形容,提升有关能力是件吃力不讨好的事:「服务做得好一定有人讚,但政策研究工作做得好,就始终唔会人人都满意」,于是亦造成了部门在外判服务项目上,就贪求方便,规避招标、询价等正常程序。但他认为,公务员团队,始终不能只按本子办事,故要改变事事外判调研的现象,归根究底,还是提升内部团队能力。