病者难解脱 亲者忧思苦 特府颁定脑死亡标準造福万民

脑死亡是否等于真正死亡,一直都存在极大争议,由于本澳长期对脑死亡没有给出定义及準则,致令不少病人长久躺病在床,亲友亦大受困扰,同时亦令器官移植无法进行。行政长官本周一已签署批示及在《政府公报》刊登,认可和颁布《证实脑死亡的标準及规则》(下称《脑死亡标準》),令本澳日后进行器官移植跨进一大步。

代表医学界别的立法议员陈亦立接受本报电话访问时表示,有关法规生效后,可填补本澳相关法律上的空白期,可透过医生的专业判断及死者生前的器官捐赠愿望,对有需要的人士进行器官移植。

目前全球有逾80个国家已确定脑死亡标準,但在医学界,脑死亡仍存有极大争议。(互联网图片)

陈亦立医生解释,一般死亡又会区分心死亡和脑死亡。心死亡即没有心跳、没有呼吸,对死亡已不存疑问和争议;脑死亡即还有心跳,病人只是脑干死亡,仍可透过呼吸机维持三、五甚至七年的寿命,但病人由于重昏迷,所以已毫无感觉,甚至不会感到痛苦。根据以往案例,痛苦的往往是每日疲于奔波、不断进出医院探望的家人。

陈亦立认为,将来新法的实施后,可供医生对病人是否脑死亡提供专业的判断,除可实现病人的器官捐赠愿望外,亦可根据家人的意愿,帮助脑死亡病人得到「解脱」。

身兼立法会议员的陈亦立医生表示,新法实施后,可供医生对病人是否脑死亡提供专业的判断。 (资料图片)

公布180日后生效

行政长官批示于本月25日刊登在《政府公报》公布,自公布日起满180日生效。卫生局表示,特区政府一直十分关注澳门器官移植发展,由于相关议题涉及层面较複杂,生命科学道德委员会已分别于去年7月及10月召开两次工作会议审议,并于去年10月30日通过脑死亡的标準及判定指引。

行政长官崔世安本周一已签署批示及在《政府公报》刊登,认可和颁布《证实脑死亡的标準及规则》。(资料图片)

昏迷原因不明不作数

卫生局称,传统上,当病者有呼吸和心跳,便被认为仍生存。随着现代医学技术的不断进步,透过辅助器材应用,病者在一段时间内维持呼吸和心跳已不是难事。对于那些维持呼吸和心跳但脑部损伤原因明确的个案,可检测脑功能以判定其生存状况;反之,任何昏迷原因不明的个案,均不能作脑死亡判断。

病者得解脱,器官可移植

随着《脑死亡标準》的颁布,标誌着本澳对死亡概念已从心脏和肺脏,提升至中枢神经系统,这不但有助推动本澳器官移植事业的发展,还可令亡者得到应有的尊重,使其家人能早日释怀,也使社会医疗资源合理应用。

由于脑死亡涉及人的生命权、自主权等法律保障的权利,除科学的判定标準外,严谨的判定程序也是至关重要,根据行政长官第106/2016号批示第三条之规定,卫生局已着手制定脑死亡的特定检查及方法的指引;同时,亦会在现行第2/96/M号法律有关规範人体器官及组织之捐赠、摘取及移植的制度下,订定器官移植的施行细则,并将适时公布。

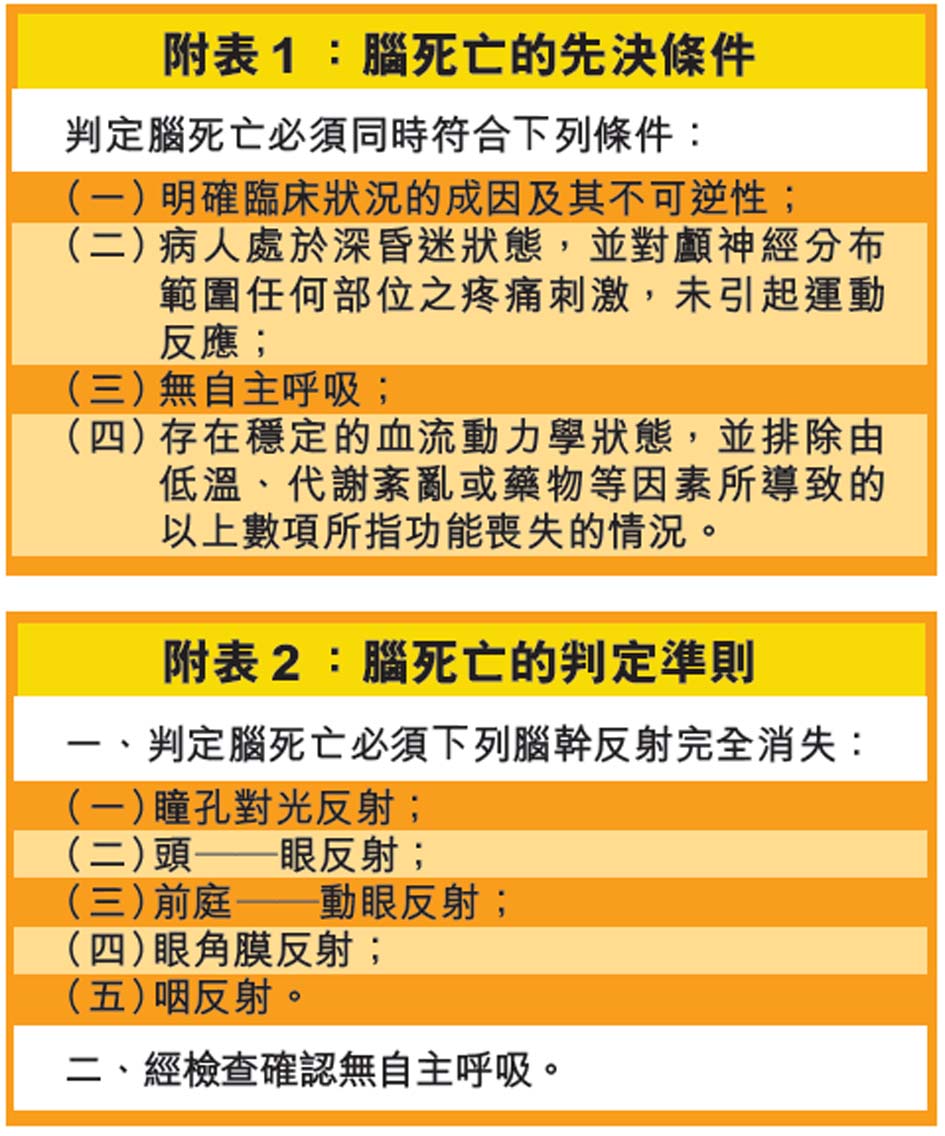

制定标準和规则

行政长官批示,认可生命科学道德委员会建议证实脑死亡的标準和规则,标準适用于执行检查的医生和涉及器官组织移植的团队。根据批示,证实脑死亡的标準及规则,包括1:一般标準:判定脑死亡必须证明病人的脑干功能已不可逆性丧失;2:脑死亡的先决条件(见附表1);3:脑死亡的判定準则(见附表2)。