百年香火的传承与变迁 探秘澳门神香业的百年浮沉

澳门中式庙宇中常见塔香。 (澳门记忆官网图片)

澳门中式庙宇中常见塔香。 (澳门记忆官网图片)

在澳门半岛蜿蜒的街巷间,一缕缕手工神香的轻烟飘散百年。从沙梨头晒香场的斑驳砖墙,到十月初五街老字号门市的檀香余韵,神香业曾是这座城市跳动的经济脉搏,亦是中西文明交织的无声见证。19世纪中叶,澳门凭藉海上丝路的贸易枢纽地位,将神香远销四海;20世纪烽火中,它奇蹟般扛起华南香业命脉;至21世纪,这门手艺在机械化浪潮中褪为夕阳行业,却又以非遗之姿重获新生。一搓一晒间,神香业的兴衰不仅是产业迭代的缩影,更暗藏澳门从渔村到国际都会的转型轨迹。今日,当年轻匠人以文创之名重燃香火,这缕烟,能否继续缭绕下一个百年?

鼎盛:烽火中的奇蹟

20世纪三、四十年代,神香业迎来黄金时期。抗日战争期间,内地工厂停摆,澳门因中立地位成为替代生产基地,製香厂一度增至23家,年产值达250万澳门元。此时的神香业与火柴、炮竹并称「三大手工业」,撑起澳门经济半壁江山。

战后至1970年代,内地因政策限制停产神香,澳门趁势崛起,形成以「梁永馨」、「永吉馨」、「陈联馨」、「永常吉」等四大厂家为首的产业链。沙梨头、田畔街的空地上晒满香枝,十月初五街的门市络绎不绝,成为一代澳门人的共同记忆。

转折:夕阳行业的黄昏

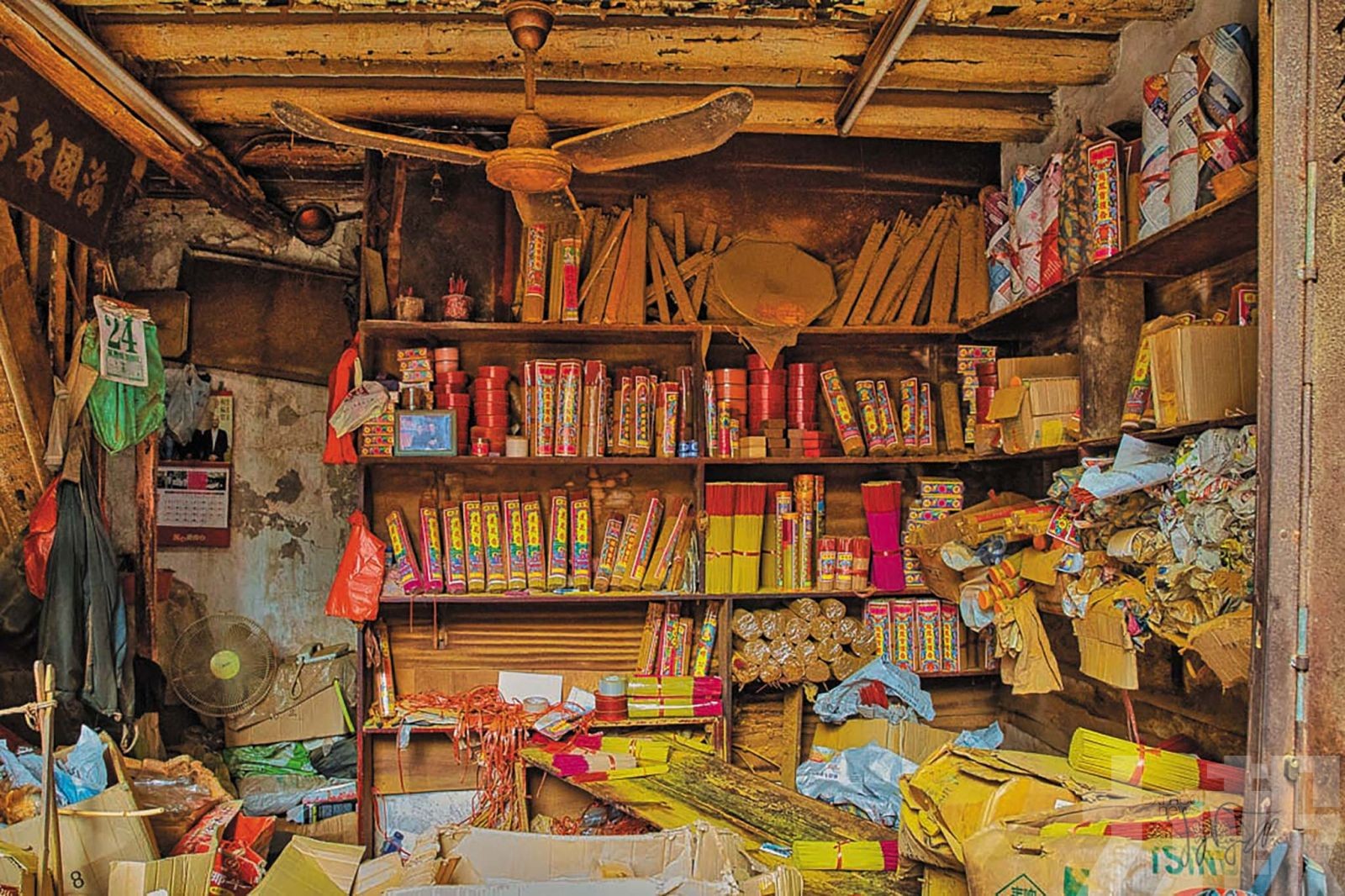

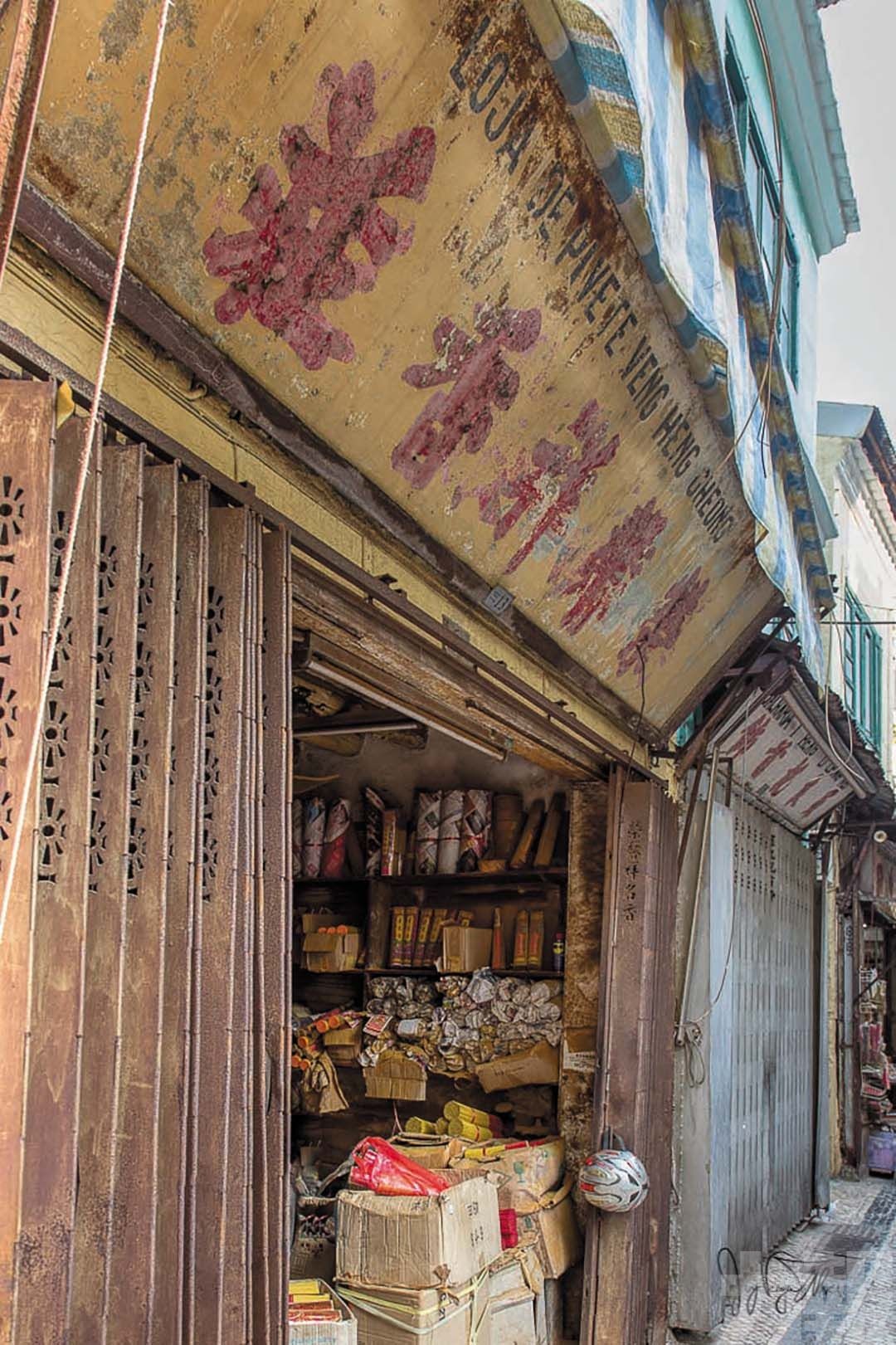

关前正街13号的「荣馨祥」香庄。(澳门记忆官网图片)

关前正街13号的「荣馨祥」香庄。(澳门记忆官网图片)

1980年代,内地改革开放冲击澳门神香业。低廉的劳动力与地价使生产北移,本地厂家仅能保留门市,如「李祥馨」「荣馨祥」等老字号。加之社会观念转变,年轻一代对祭祀需求日减,神香业渐成夕阳行业。传统工艺的存续亦面临挑战。神香製作分「搓香」与「淋香」两法:前者手工逐枝製作,品质细腻但成本高昂;后者批量生产,效率优先但香气逊色。随着老师傅退休、技艺失传,澳门街头晒香的场景几近绝迹。

新生:非遗薪传与跨界突围 晒塔香。(澳门记忆官网图片)

晒塔香。(澳门记忆官网图片)

在非遗保护的框架下,「守护根脉」成为关键行动。澳门文化局联动「荣馨祥」等老字号开设工作坊,年逾七旬的谭健康师傅在镜头前示範「搓香」绝活:「香枝要搓得匀称,全凭指尖力道,机器替代不了这手感。」他的徒弟中,不乏90后青年,一场场校园讲座与文创市集,让祭祀用品转身为文化体验。

新生代的「文创赋能」将神香从祭祀符号转译为文化载体。永利纸料第三代传人黄竞时,与设计师陈羿辛合作推出「时令香盒」,以二十四节气为灵感,将龙涎香融入现代薰香;横琴非遗项目「传统和香」则藉「兰远香」「香莲花珠」等手作体验进入校园,学生在手工课上边製香边听历史,非遗不再是博物馆的静态标本。

产业复兴的突破点更在于「跨界共生」。威尼斯人度假村的非遗市集上,游客可亲製线香带走;澳门博物馆的特展以AR技术重现晒香场景;这股跨界风潮,让百年工艺在全球化时代找到新坐标。

香火不息:从记忆到未来的对话

神香业的百年兴衰,是一部微型的全球化史。从海上丝路的贸易节点,到战时避风港,再至当代文化符号,它见证了澳门从传统手工社会向多元旅游城市的转型。产业的存续挑战,实则折射出所有传统技艺的共同困境:如何在现代化浪潮中平衡「原真性」与「创新性」?澳门的答案隐藏在烟缕重燃的实践中——「活化」成为关键词。透过非遗教育,学童在课堂上搓製香枝,触摸历史纹理;文创市集里,龙涎香与现代设计交融,传统祭祀用品转化为生活美学;国际展台上,香艺与茶道、书画并置,赋予工艺跨文化的对话可能。这些尝试,既是对过往的致敬,亦是对未来的试探。「神香业不仅是谋生之业,更是澳门人安身立命的文化根基。」 殖民时期的产业支柱,今日的非遗瑰宝,香火承载的既是虔诚信仰,亦是一座城市与时代斡旋的智慧。