澳门百年供水历史 地下水演变成自来水造福居民

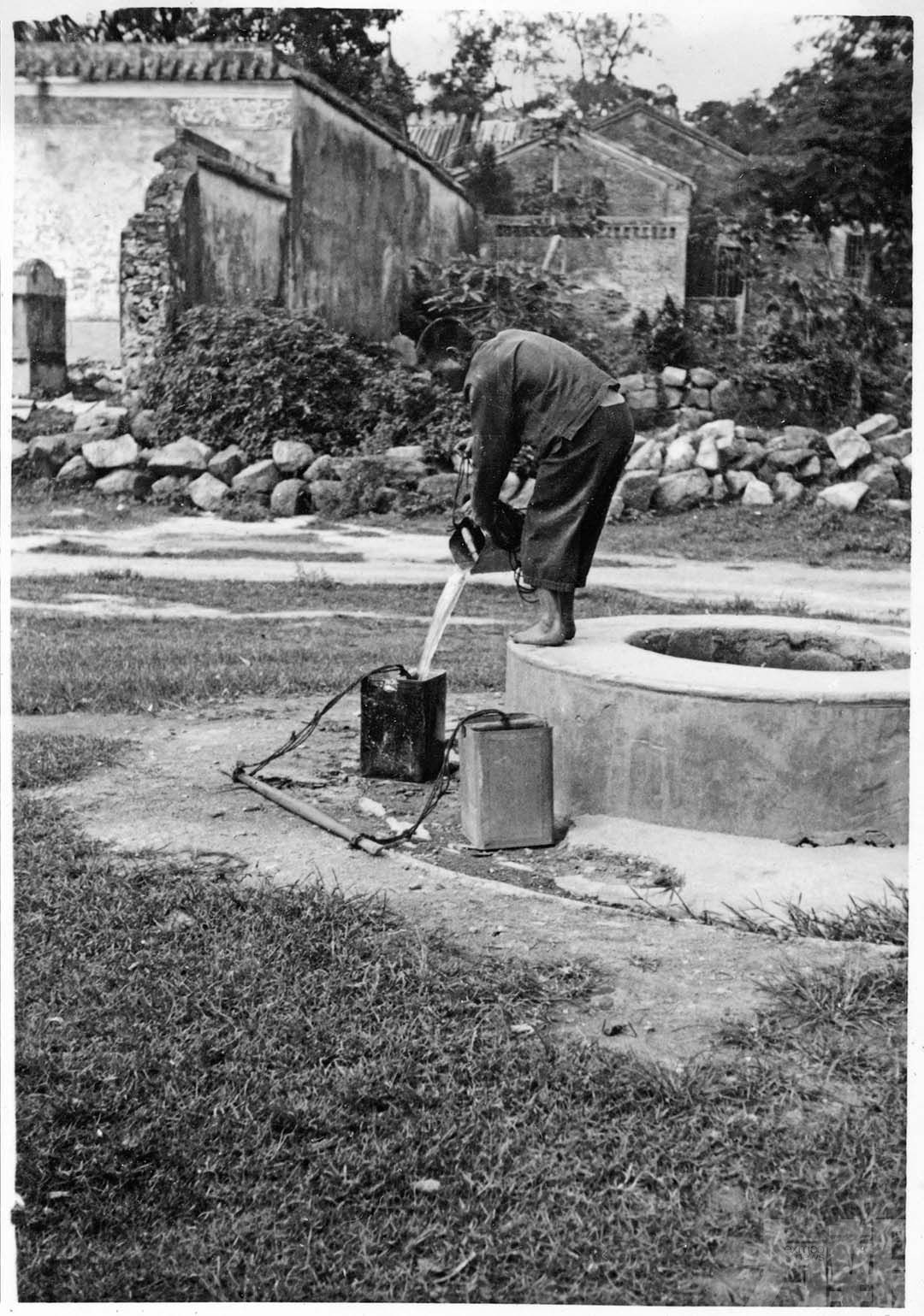

在深入探讨澳门供水系统的历史演变之前,有必要先回顾澳门居民早期依赖的水资源。在自来水普及之前,居民主要依靠井水和泉水,使用地下水源维生。踏入二十世纪初,澳门城市发展和卫生需求等因素下,澳门开始发展自来水供水系统,供应经过滤和消毒的淡水给居民。 当年澳门水井遍设,居民在井旁汲水,挑担回家饮用。(澳门记忆官网图片)

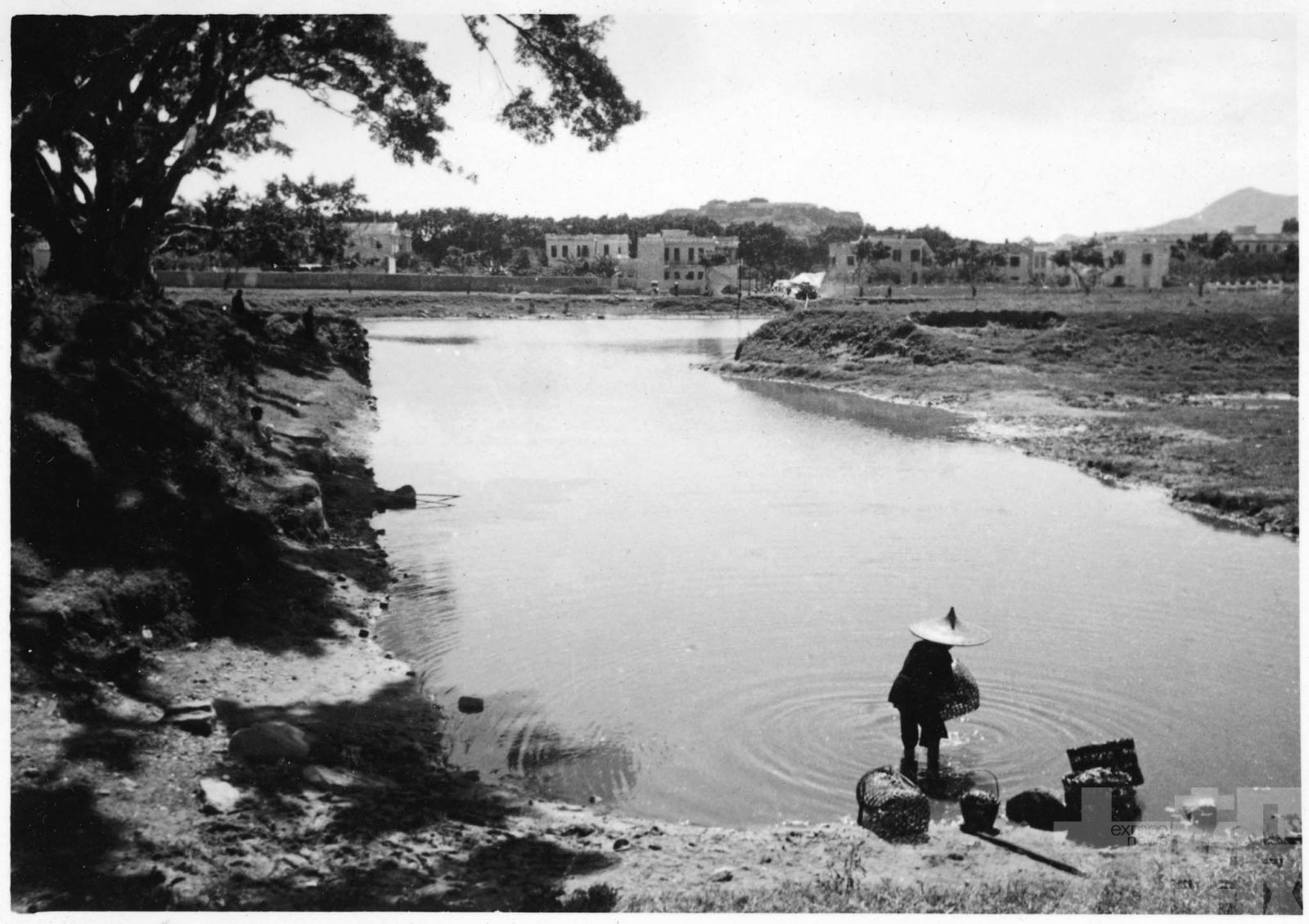

当年澳门水井遍设,居民在井旁汲水,挑担回家饮用。(澳门记忆官网图片) 往昔望厦的六和水塘,居民在塘边洗涤用具。 (澳门记忆官网图片)

往昔望厦的六和水塘,居民在塘边洗涤用具。 (澳门记忆官网图片)

水井在澳门居民的生活中扮演了至关重要的角色。无论是私人住宅内的私井,还是街道上供公众使用的街井,都成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。这些水井不仅为人们提供了饮用水,还满足了洗衣、洗菜、清洁和灌溉等多种日常需求。在火灾发生时,水井更是成为了消防员们灭火的重要水源。因此,为了标明水井的位置,方便消防人员迅速找到水源,那些拥有私井或通往水井的房屋都挂上了「 P井」的门牌。

除了水井,澳门半岛的山泉也是居民们重要的淡水资源之一。东望洋山与西望洋山等地是山泉的主要聚集地,二龙喉、亚婆井、山水园等地名都见证了昔日山泉的繁荣。儘管这些山泉与人口密集的市中心有一定的距离,取水不如水井方便,但由于澳门位于咸淡水交界,海水与地下水相互渗透,导致井水往往带有咸味,特别是内港地区的水井。相比之下,山泉则没有受到海水渗透的影响,水质清澈,因此成为了不少富裕人家和茶楼取水的地方。其中,二龙喉的泉水更是以其清澈甘冽而远近闻名。

除了本地的水井和山泉,湾仔的银坑也曾经是澳门居民的重要水源。在二十世纪初,内港的码头上每天都有数十艘卖水艇往返于澳门与湾仔之间,将银坑水运送到澳门本地销售给居民和商号。这一行业不仅为澳门居民提供了额外的水源,也促进了当地经济的发展。

环境卫生影响供水问题

然而,随着澳门城市的发展和人口的增长,传统的水井和山泉取水方式已经无法满足居民日益增长的水资源需求。同时,城市卫生条件的改善也迫切要求建立更加完善的供水系统。因此,自十九世纪中叶起,澳门政府开始关注供水问题,并着手进行改善。

在1883年,澳门城市物质改善委员会提交了一份关于城市发展的报告,其中就包括了供水问题的建议。由于本地水源匮乏,委员会在大炮台山、若宪山等地进行了勘探和调查,但地下水量仍然难以满足城市人口的日常用水需求。因此,寻找新的水源和建立供水系统成为了当时亟待解决的问题。

到了二十世纪初,澳门居民的取水方式并没有发生太大的变化,他们仍然主要依赖水井、山泉和银坑水。然而,随着工业和商业的发展,居民对水资源的需求越来越大。同时,城市人口稠密也增加了疫病传播的风险,保持环境卫生成为了城市管理的重要一环。这些都使得供水问题变得更加紧迫。

自来水供水出现雏形

在这样的背景下,澳门政府开始着手建立供水系统。在1920年代,地釐古工程师被委任设计东望洋山的供水系统。他修建了多个蓄水池和水库,包括「鰐鱼潭」蓄水池、二龙喉水库、大龙喉水库和小咙喉水库等,合计可储存27,000立方米的淡水。同时,他还铺设了水管,将淡水供应到内港、南湾等地区。这一举措大大改善了澳门居民的用水条件。

除了公营供水系统外,私营供水系统也开始在澳门兴起。在1928年,澳门华商黄豫樵成立了「六和公司」,并在望厦修筑了水塘和水塔,向客户提供自来水服务。然而,由于设施简陋、水质和供水量都未如人意,这家澳门最早的自来水公司很快就倒闭了。

华商成立自来水公司

儘管私营供水系统的发展充满了困难,但仍然有人愿意投资这一项目。在1932年,商人黄烈、王金铃在青洲成立了「澳门自来水公司」,继续经营自来水供应业务。然而,他们也面临着同样的困境。幸运的是,在这个关键时刻,澳门电灯公司伸出了援手。在1935年,澳门电灯公司以澳门币100万元购入澳门自来水公司,并将其重组为新的「澳门自来水公司」。同时,他们还与澳门市政厅签订了长达六十年的供水专营合约。

新自来水公司成立后,澳门电灯公司总经理嘉理仁对供水系统进行了重大改革。他一方面改善水质,确保居民能够喝到乾净的饮用水;另一方面扩大供水量,满足居民日益增长的用水需求。为了实现这一目标,他在青洲建立了水厂,并配备了先进的水处理设施。原水从前山河道抽取后,经过净化和氯气消毒等工序处理后再供应给各个客户。这一举措大大提高了水质的安全性和稳定性。

此外,为了解决供水量不足的问题,嘉理仁还在渔翁街修建了一座大型水塘来储存雨水。这座水塘的蓄水量远超东望洋山的所有水库,达到了189万立方米之多。这足以应付当时澳门居民三个月的用水量需求。这一举措不仅缓解了供水紧张的问题,也为澳门未来的发展奠定了坚实的基础。