澳门爆竹燃放管制: 从街巷到指定区域

澳门的爆竹声曾是节庆的灵魂,却也暗藏火灾与噪音的隐忧。百年来,从放任自流的街巷狂欢,到今日规划严密的指定区域,这项传统习俗经历了一场悄无声息的文明蜕变。燃放区的设立与迁移,不仅是城市治理的技术性调整,更折射出一座城市在传统与现代间的智慧抉择——既要留住烟火气,也要守住安全线。 葡京对开海旁烟花燃放区。(澳门记忆官网图片)

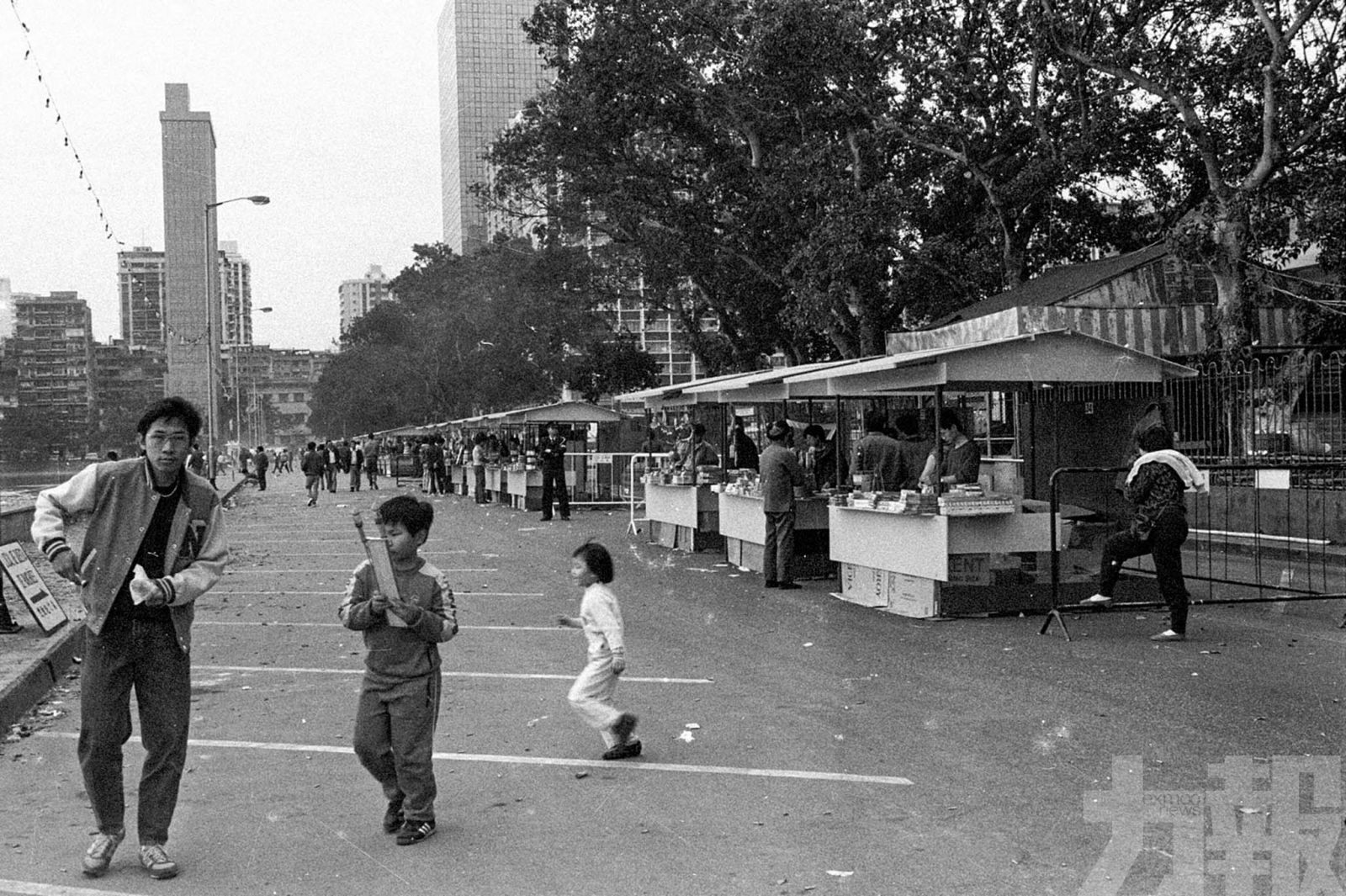

葡京对开海旁烟花燃放区。(澳门记忆官网图片)

安全红线下的燃放区诞生 葡京旁边的炮竹燃放区。(澳门记忆官网图片)

葡京旁边的炮竹燃放区。(澳门记忆官网图片)

澳门爆竹燃放区的出现,源自城市发展与公共安全的双重压力。二十世纪初期,爆竹作坊遍布凼仔,家家户户以搓炮为生,每逢节庆街头爆竹声不绝于耳。然而随着木屋区密集化、油库与医院等敏感设施增多,无序燃放的风险日益加剧。1972年大三巴牌坊周边因火箭频繁引发火灾,成为压垮骆驼的最后一根稻草——政府自此全面禁止该区域售卖爆竹,并开始探索空间隔离方案。1980年代,内港码头与新口岸填海区成为首批试验点,但因邻近住宅引发争议。直至1998年《售卖与燃放爆竹法律制度》出台,正式确立「指定燃放区」制度,将风险隔离于城市边缘。这项转变背后,是澳门从渔港社区迈向现代都市的必然选择。

燃放区的迁移轨迹

燃放区的选址犹如城市发展的缩影,每一步迁移都呼应着土地功能的转型。早期燃放区多设于临时填海地或废弃码头,例如南湾海堤与水塘北角,但因交通不便逐渐被淘汰。2000年后,随着旅游塔填海工程完成,孙逸仙大马路沿线的新城区成为固定燃放点。这里远离住宅与商业核心区,却紧邻旅游地标,既能满足安全需求,又可借势观光人流。在凼仔,燃放区从黑桥街迁移至史伯泰海军将军马路,与赛车博物馆、官也街形成「节庆动线」。2023年最新规划显示,澳门半岛燃放区维持在旅游塔对开的填海地,佔地约5,000平方米;凼仔则沿用史伯泰海军将军马路近海傍区域。两处皆配备消防车驻点、急救站与人流管制设施,节日期间实施单向通行与人流上限管控。这种布局体现出精準的权衡——既利用边缘地带降低风险,又通过文旅配套激活节庆经济。正如市政署官员所言:「燃放区不是禁地,而是传统与现代共生的新舞台。」

文明延续的当代实践

今日的澳门,正以创新手法赋予爆竹传统新生命。在旅游塔燃放区,电子烟花与无人机灯光秀取代部分火药製品,既保留视觉震撼,又减少环境污染;龙环葡韵的文创市集里,微型爆竹挂饰与非遗工作坊让传统技艺脱离危险性,转化为可触摸的文化记忆。更具深意的是政策协同效应。每年农曆新年期间,珠海情侣南路同步实施交通管制,形成跨境安全联防;澳门环保局推动「环保爆竹认证」,鼓励厂商採用可降解材料。这些措施并非简单禁止,而是引导传统习俗与现代城市共生。2024年春节数据显示,两处燃放区共接待逾5万人次,火灾事故为零。这组数字背后,是一场持续半世纪的文明实验——当危险的硝烟散去,留下的不仅是安全底线,更是对文化根脉的温柔守护。