爆竹驱年 ——千年习俗的跨海之旅

唐代《荆楚岁时记》记载了「年兽」传说的雏形,先民深信寒冬腊月有恶兽出没,遂以火烧竹节发出爆裂声响驱邪避凶,此举不仅成为岁末年关的重要仪式,更在民间衍生出「爆竹」一词的原始意涵。随着宋代火药技术普及,竹筒爆裂的古老形式逐渐被纸捲火药取代,工匠以麻茎编织成串,外裹红纸象徵吉祥,每逢除夕夜家家户户点燃爆竹的场景,恰似遍地绽放的硃砂梅,将驱年习俗昇华为辞旧迎新的文化符号。澳门半岛的爆竹文化深植于渔港传统,内港码头每逢岁末总笼罩在硫磺烟雾中,泊岸渔船竞相鸣放炮竹,声浪如潮涌向妈阁庙方向,这般景象可追溯至清末某次惊心动魄的航海经历——相传有渔船在南海遭遇颱风,船主跪求妈祖显灵,忽见巨鱼浮现浪涛间以背鳍托船,竟将整艘渔船安然送至妈阁庙前,劫后余生的船主遂立誓捐出全年三成渔获修葺庙宇,此后每逢腊月必备百尺红炮酬谢神恩,这项「爆竹还神」的传统在渔民间口耳相传,逐渐演变为内港渔船集体鸣炮的年度盛事。时至今日,儘管现代消防法规限制爆竹使用,但每逢农曆新年零时,澳门半岛仍会响起零星爆裂声,那些划破夜空的红色碎屑彷彿千年时光的碎片,承载着驱年习俗从中原到岭南、从陆地到海洋的迁徙轨迹,在濠江两岸续写着火药与信仰交织的民俗篇章。

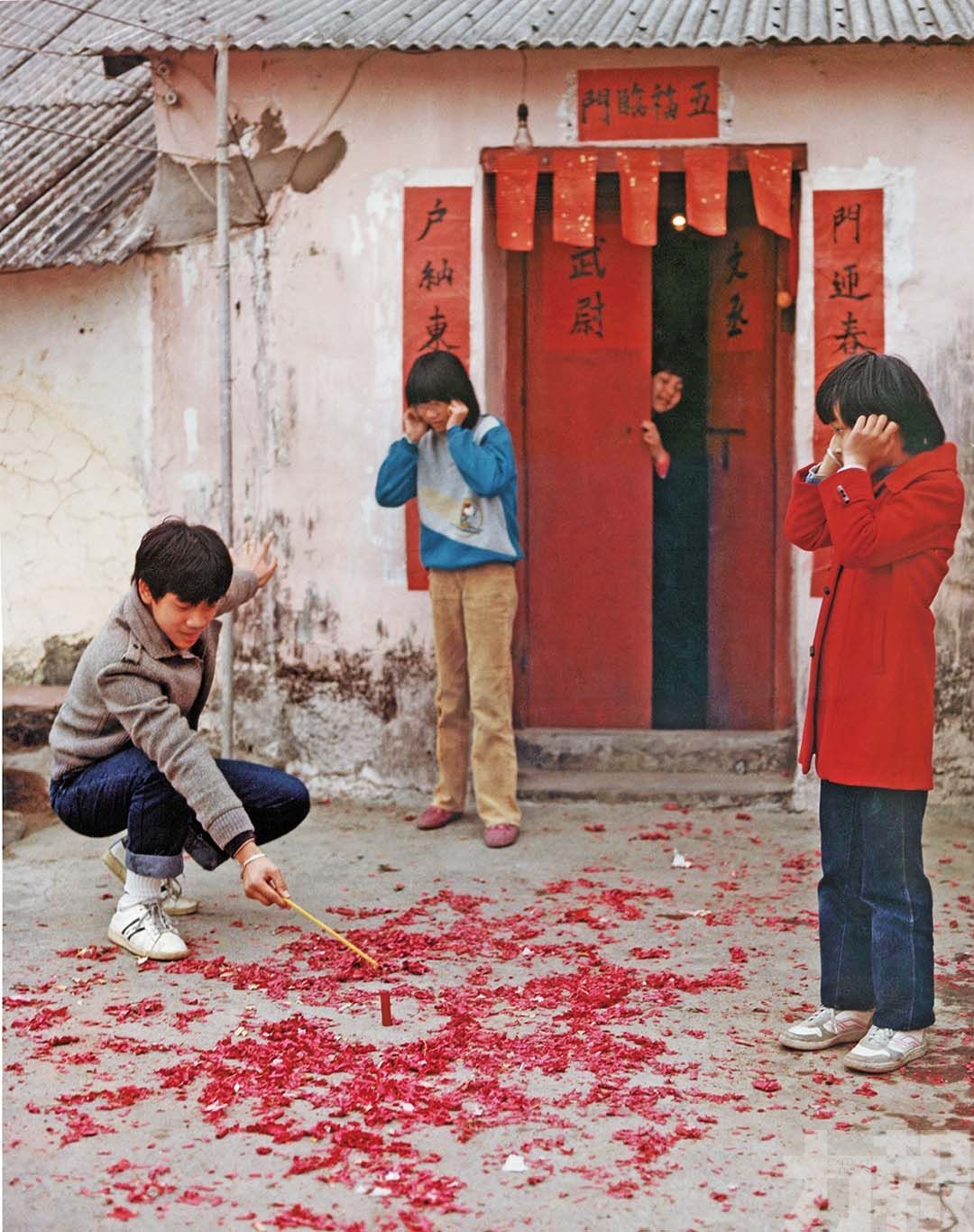

春节童年乐。(澳门记忆官网图片)