「人情纸」轶事 ——管制时代的市井智慧

一九七零年代的澳门街头瀰漫着火药与人情交织的独特气味,当时《燃放爆竹火箭章程》明订仅限春节三日合法施放,居民若需在婚丧嫁娶等场合破例,便得踏进警厅填写俗称「人情纸」的特别许可证,这张巴掌大的公文不仅要详列燃放时辰地点,更需阐明用途字斟句酌,曾有老居民回忆为儿子娶媳妇想在子夜放串「千头鞭」,託付街坊议员向警长说项半月,最终换来「准放两分钟」的墨迹批示,当晚两名军装警员果真倚在骑楼柱旁掐錶监督,炮屑未落尽便挥手驱散围观人群。这种游走于法理人情的许可制度,实则折射出殖民时期特殊的治理智慧——警方藉此掌控民间火药流向,百姓则透过茶楼送礼、议员关说等潜规则争取弹性,甚至衍生出代写申请书的职业掮客,在议事亭前地摆桌为文盲渔民编造「贺寿酬神」等体面理由。当年益隆炮竹厂女工谈及此证总忍俊不禁,原来厂方为测试新品威力,每月皆要向警厅申请「质量检验用」人情纸,有次试放新型连珠炮惊动山头驻军,竟惹来葡兵持枪下山查验许可证的荒唐场面。一九八四年随着最后一箱「益隆牌」爆竹运离凼仔旧厂房,这套维繫十余载的纸本制度终在全面禁放令中黯然退场,如今仅存于老澳门茶客口中的「人情纸」轶事,恰似当年飘散在街角的淡蓝硝烟,记载着那个法治与人情尚未截然对立的温润年代。

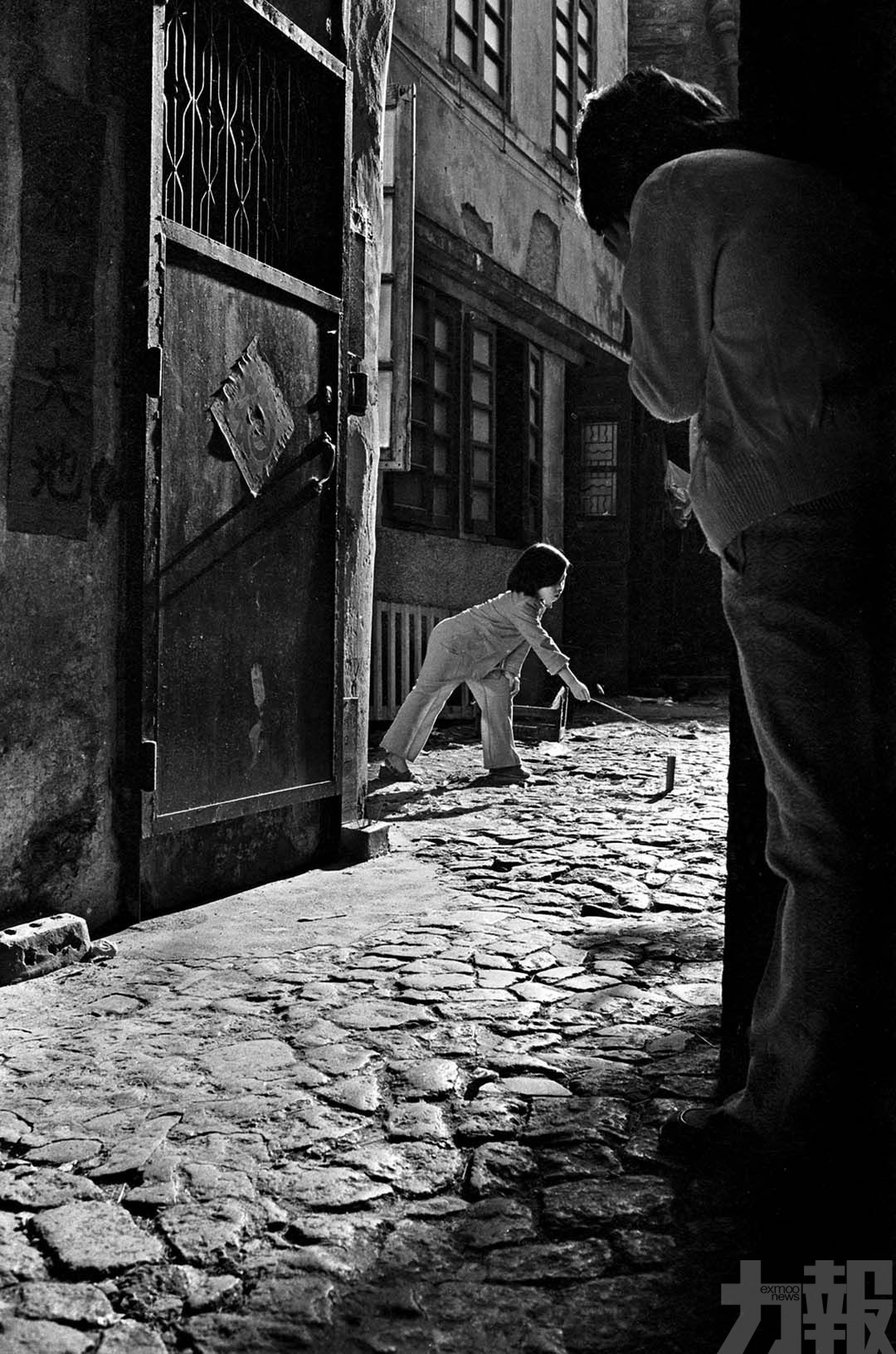

点炮竹。(澳门记忆官网图片)