从街巷硝烟到历史游径 澳门炮竹业的消逝与重生

澳门的街巷曾瀰漫着火药与海风交织的气息。从19世纪中叶至1970年代,炮竹业与神香、火柴并称澳门三大传统产业,鼎盛时期全澳逾半家庭以搓炮为生,凼仔的晒香场与爆竹厂勾勒出独特的城市轮廓。这门“危险”的手艺,见证了澳门从渔港到国际都市的转型,更承载着几代人的生存记忆。

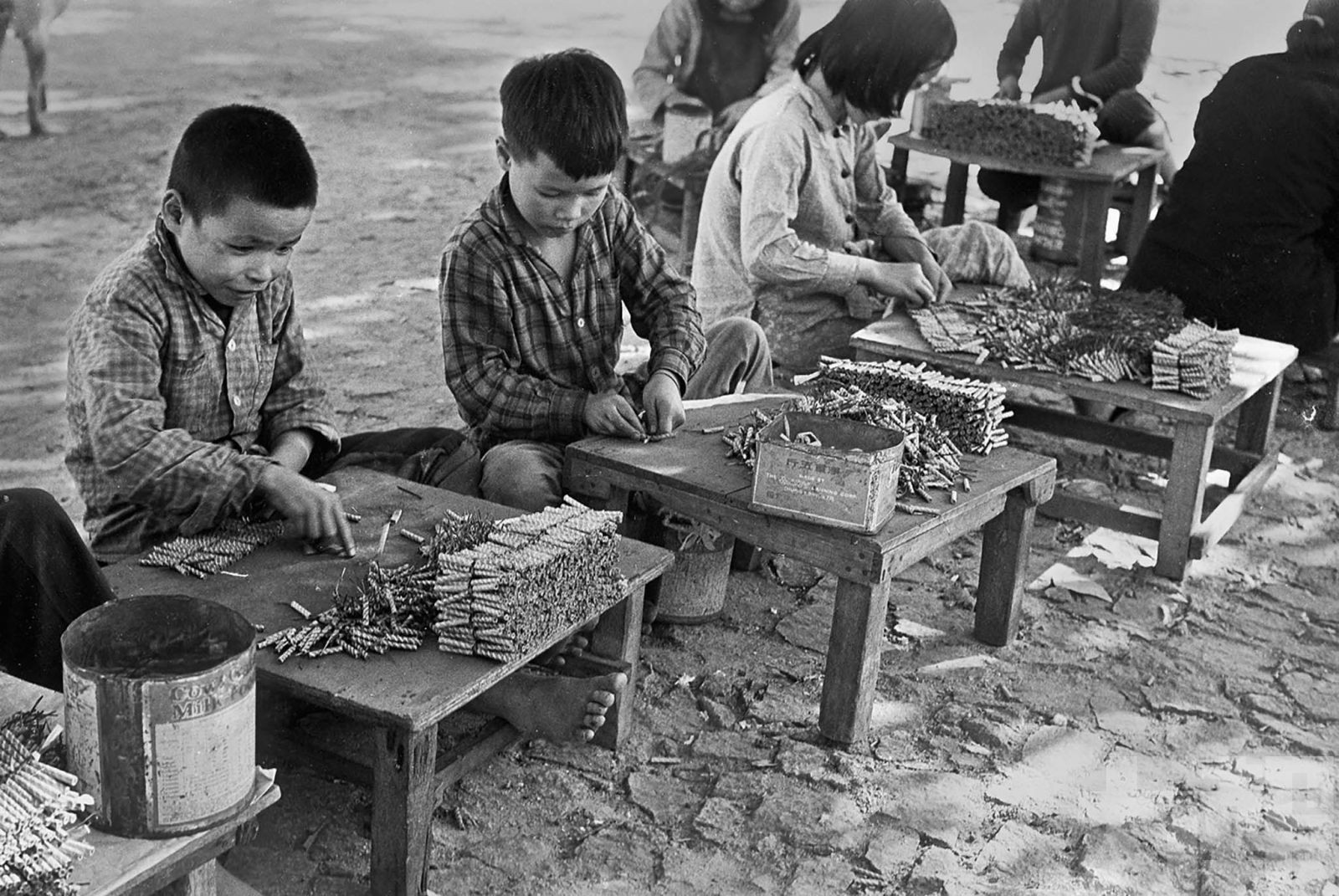

产业的黄金时代 製作炮竹。(澳门记忆官网图片)

製作炮竹。(澳门记忆官网图片)

澳门炮竹业的兴起与地理条件密不可分。 19世纪中叶,渔民将火药技术应用于爆竹生产,初期作坊集中于风顺堂区与下环街,但因事故频发,1880年代政府勒令产业迁至凼仔,意外催生「爆竹岛」的繁荣。1920年代,被誉为「爆竹大王」的陈兰芳在凼仔创办广兴泰、广兴隆等炮竹厂,产品远销北美、印度及东南亚,甚至获邀至伦敦英女王加冕典礼施放烟花,演出「貂蝉拜月」等戏码,轰动国际。鼎盛时期的凼仔宛如露天工厂,妇女搓泥填药、孩童凿竹製壳,街头晒满成串爆竹,空气中飘散着硝石与檀香混杂的气味。火药製作是核心技术,也是致命风险所在,配药师傅需在深夜赤身工作,仅以裆布遮蔽,避免衣物摩擦产生静电,火药房外布满水缸,一旦爆炸可即时灭火。这种「与死神共舞」的智慧,体现了产业的脆弱与韧性,却也埋下日后衰落的伏笔。

产业的双重转折 晒炮竹(凼仔益隆炮竹厂)。(澳门记忆官网图片)

晒炮竹(凼仔益隆炮竹厂)。(澳门记忆官网图片)

澳门炮竹业的衰落始于安全规範与全球化浪潮的双重夹击。1925年台山炮竹厂爆炸事故造成逾百人死伤,火光映红半岛夜空,促使政府颁布《危险品管制条例》,要求爆竹厂远离民居,并于1960年代将生产集中至路环郊野。此举虽降低事故风险,却大幅增加运输成本,产业链逐渐鬆动。1984年,澳门颁布《爆竹燃放许可规章》,规定非节庆日燃放需申请「人情纸」,这张薄纸成市井智慧的见证——居民婚丧嫁娶若需破例放炮。与此同时,中国改革开放重创澳门炮竹业,珠海、东莞等地凭藉低廉地价与劳动力,迅速佔领全球市场,澳门厂商为求生存,将生产北移,仅保留品牌与门市。至2000年,全澳仅存3家爆竹厂,从业者不足百人,加上新加坡等国全面禁放爆竹,澳门跟进划定限时限地燃放区,曾响彻除夕夜的爆竹声逐渐被电子鞭炮取代,唯余官也街等指定区域可窥旧时风貌。

从工业遗址到文旅地标

硝烟散尽后,澳门选择以「活化」延续炮竹业的文化基因。2022年,荒废近四十年的益隆炮竹厂蜕变为「炮竹厂旧址游径」,文化局以「修旧如旧」原则保留厂房结构,并引入AR技术重现历史场景,游客扫描墙面二维码即可见虚拟工匠演示搓泥、晒炮工序,旧仓库改造成互动展厅,展出1920年代的爆竹商标、出口单据及事故新闻剪报。更具创意的是「爆竹文化节」的诞生,活动结合传统工艺与现代科技,例如以环保材料製作无火「电子爆竹」,并举办「爆破艺术工作坊」,邀请当代艺术家以爆竹元素创作装置。与此同时,澳门理工学院中西文化研究所开展口述历史计划,记录老工匠的亲身经历,透过绘画与文字重现搓炮场景,将个人记忆转化为公共资产,这些故事透过校园工作坊传递,让学生亲手製作迷你爆竹模型,理解祖辈的生存智慧。益隆炮竹厂的活化,实为一场「记忆的再诠释」。AR技术不仅重现工序,更刻意保留厂房墙面的焦黑痕迹与裂缝,暗示产业的伤痛历史。

文明的火种永不熄灭

从海上贸易的硝烟到AR光影中的历史重现,澳门炮竹业的百年历程是一场危险与生存、传统与现代的对话。益隆炮竹厂墙面上那句「硝烟散尽,记忆长存」,恰为这项手工业写下注脚——当产业随时代退场,文化却能以更包容的形态重生。老工匠李伯在文化节坦言:「以前搓炮是为餬口,现在年轻人来体验,反而读懂了阿公阿嬷的故事。」这种转变正是活态传承的核心,将生存技艺转化为文化认同,让历史不再是负累,而是创新的养分。随着「炮竹厂旧址游径」成为文旅地标,澳门正探索工业遗产的多元价值,从非遗教育到跨界艺术,从社区参与到国际展演,这缕穿越百年的硝烟,终究在文明的火种中找到了归处。