以笔为镜 以画为光 基金会展览致敬澳门文艺家

澳门开埠400多年,文艺活动一直生生不息,回归以来,特区政府一直推动文艺发展,更是提出「文化澳门」的施政愿景,更有不少文艺人默默耕耘,用一个又一个作品打造出如今蓬勃发展的文化之城,让澳门当选今年的「东亚文化之都」。为致敬澳门文艺家,澳门基金会推出「只有文艺家──致敬澳门文艺家」系列活动,包括本次线上展览、实体展览和出版《「只有文艺家──致敬澳门文艺家」肖像画及人物故事集》。本期笔者将会以自己的拙见,以文化与艺术两个方面挑选数位代表的故事,从中领略澳门文艺发展的点滴故事。

据了解,「只有文艺家──致敬澳门文艺家」系列活动由澳门艺术家陆曦先生为一百三十多位澳门资深文艺家绘画肖像,并由多位澳门文学创作者为文艺家进行专访及撰写故事。参与的文艺家涵盖写作、戏剧、影视、音乐、美术、曲艺、舞蹈、摄影、书法及学术研究等多个领域。这些作者以笔为镜,陆曦先生以画为光,在2024年至2025年共同映照出这些文艺家的人生轨迹与艺术追求。他们的故事,是澳门文化从萌芽到繁茂的缩影,是中西文明交融共生的注脚,更是澳门这座城市精神气质的灵魂所在。

据了解,「只有文艺家──致敬澳门文艺家」系列活动由澳门艺术家陆曦先生为一百三十多位澳门资深文艺家绘画肖像,并由多位澳门文学创作者为文艺家进行专访及撰写故事。参与的文艺家涵盖写作、戏剧、影视、音乐、美术、曲艺、舞蹈、摄影、书法及学术研究等多个领域。这些作者以笔为镜,陆曦先生以画为光,在2024年至2025年共同映照出这些文艺家的人生轨迹与艺术追求。他们的故事,是澳门文化从萌芽到繁茂的缩影,是中西文明交融共生的注脚,更是澳门这座城市精神气质的灵魂所在。

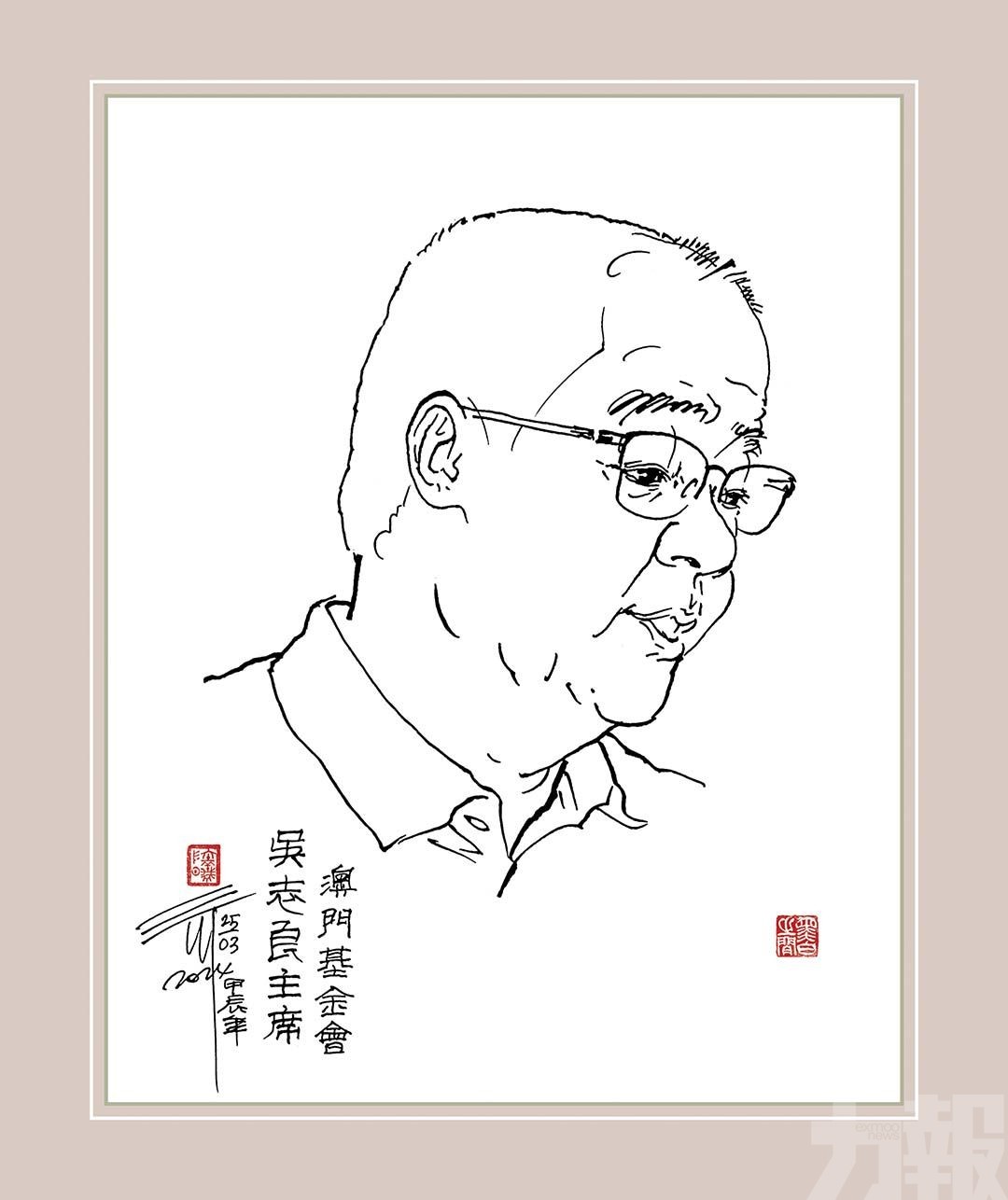

吴志良——为澳门打造一片绿洲 吴志良致力于为澳门打造一片文化艺术「绿洲」。(澳门记忆提供图片)

吴志良致力于为澳门打造一片文化艺术「绿洲」。(澳门记忆提供图片)

澳门基金会行政委员会主席吴志良在序言中提及,四百余年的历史长河中,澳门始终是东西方文明交汇的港湾,中华文化的根脉从未断绝,葡韵风情的枝叶亦在此舒展。所谓「沙漠」,不过是外界对这座小城文化积澱的误读,而真正的绿洲,早已在民间悄然生长。

在「人物故事集」中的《一半文学 一半学术──吴志良》中写到,早在大学期间,吴志良就开始往报纸投稿,后来到澳门更是获得《澳门日报》原社长李成俊赏识,受到很大鼓励,写作动力大增。

而在上世纪八十年代,「澳门是文化沙漠」这一观点开始流传,吴志良对此则有不同的看法。在葡萄牙完成学业后,吴志良再次「回」 到澳门,自1992年出任澳门基金会管理委员会委员后,他即致力于为澳门打造一片「绿洲」。多年来一直在澳门基金会工作,为澳门打造「绿洲」的理念得以贯穿始终。他主编了多套与澳门有关的社科丛书,如《澳门论丛》《新澳门论丛》《濠海丛刊》《澳门法律丛书》以及《澳门丛书》等等。

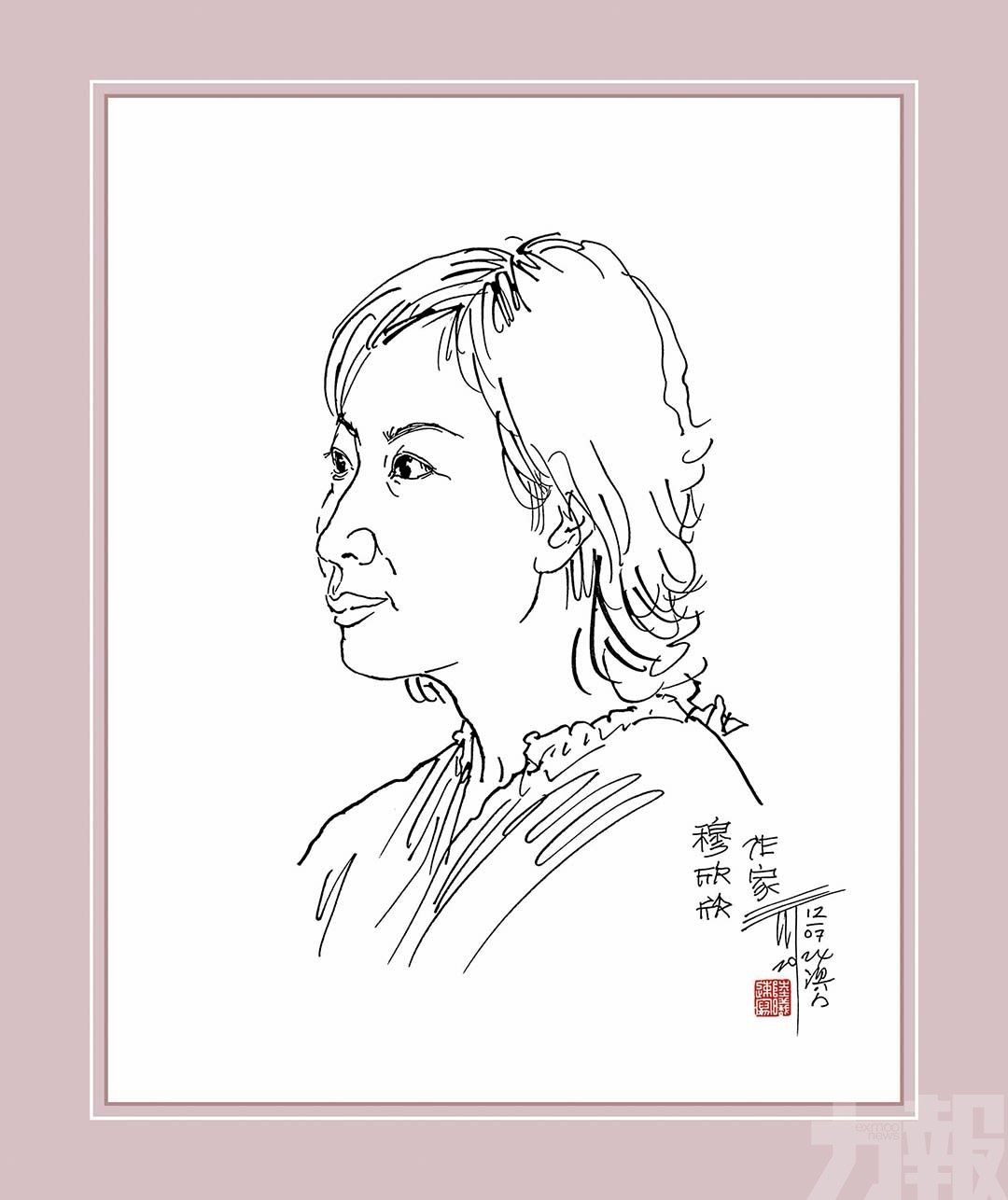

穆欣欣——「我不是一个作家」 穆欣欣与许子东、王十月、张培忠做现场直播畅谈粤港澳大湾区文学。 (澳门记忆提供图片)

穆欣欣与许子东、王十月、张培忠做现场直播畅谈粤港澳大湾区文学。 (澳门记忆提供图片)

而有趣的是,这篇《一半文学 一半学术 ──吴志良》的作者之一是穆欣欣,她同样是今次收录的一百三十多位资深文艺家其中一位。说起穆欣欣,社会更多关注她曾担任澳门特区政府文化局局长一职,现有人知道她同样是一位作家,即使她自己在「人物故事集」笑说「我不是一个作家」。故事集中提及,「用『不是作家』来定位自己,显然是自谦了。然而,对于近年来她时而做戏剧研究, 时而写散文、时而做书的主编、时而做活动策划、又时而客串学术讲座主持,不仅仅局限于『作家』的定位上,似乎也能说得通」。

故事集也将穆欣欣比喻成「让澳门文化散珠成串之人」,文中写到穆欣欣也花了大量的精力为澳门文学界做嫁衣──从2012年参与澳门基金会和内地作家出版社、中华文学基金会合作的《澳门文学丛书》,至今已出版五套共七十九册。「丛书」是澳门文学进入内地最大型的「文学工程」。不止文学,欣欣在澳门与内地交流合作上一直是「超级联络人」,难怪早在十多年前她就被媒体誉为「将澳门文化散珠成串之人」。

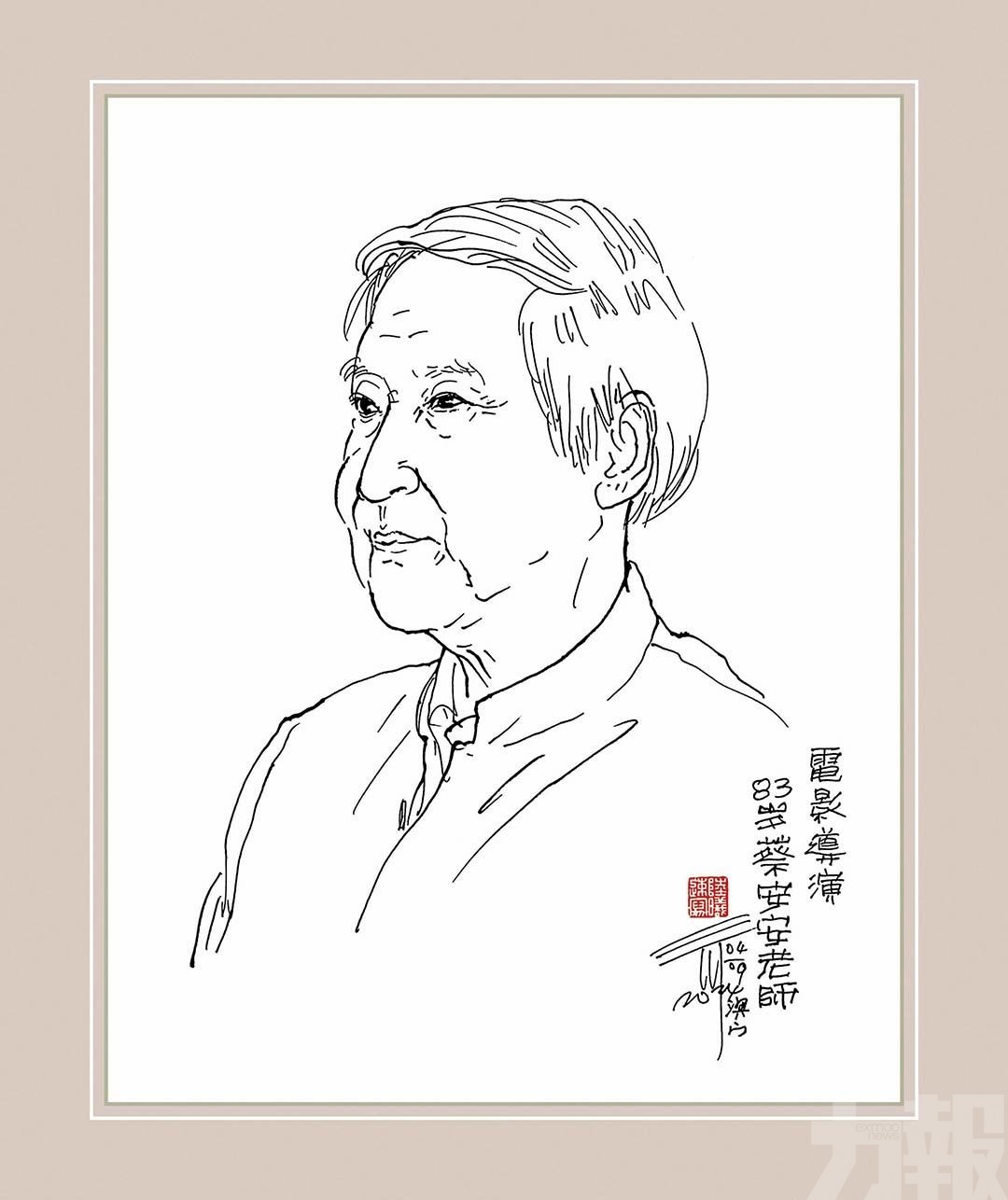

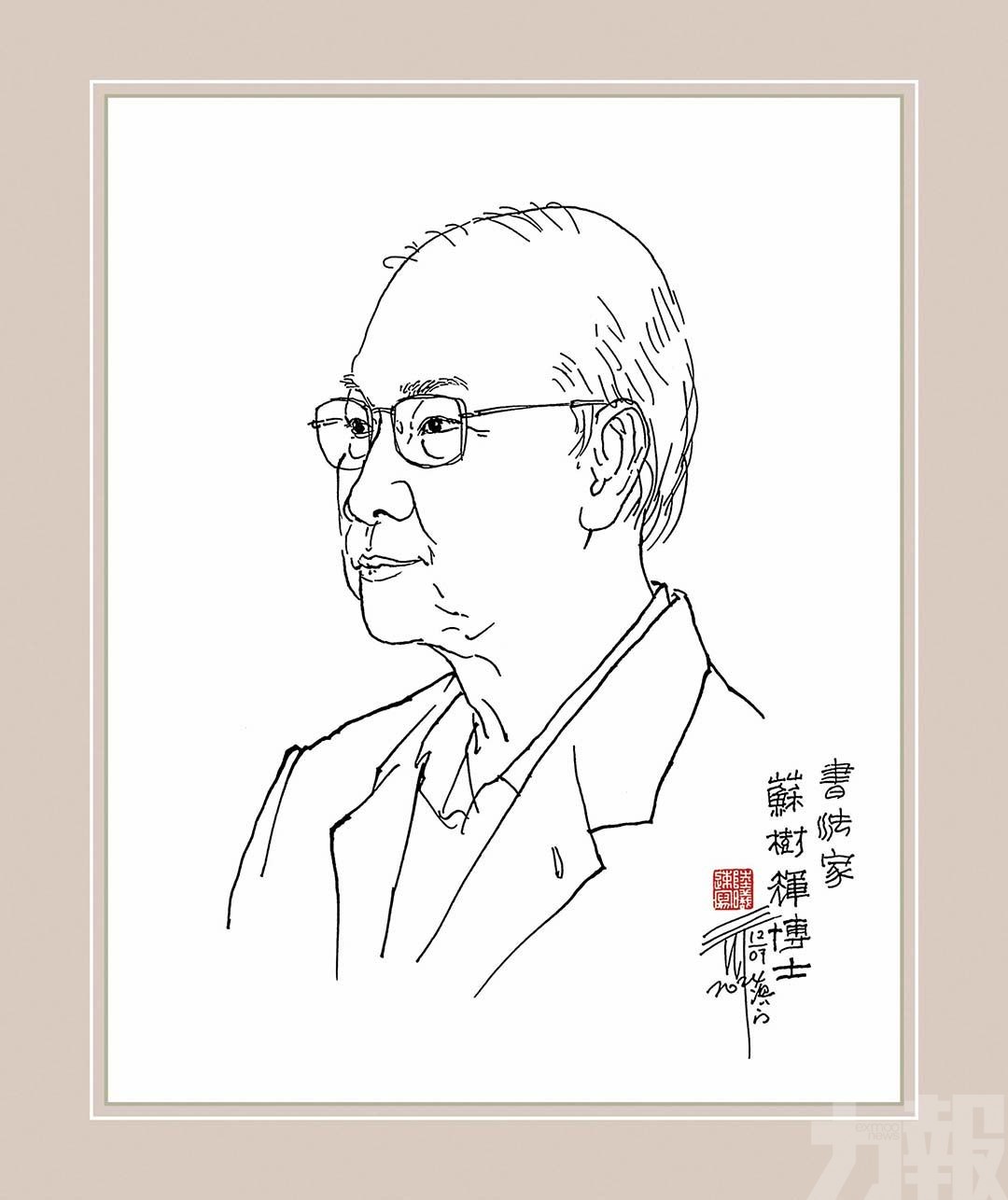

苏树辉——「澳门文化双面神」 苏树辉以「文化双面神」将澳门定义在时代文化艺术的意识形态上。 (澳门记忆提供图片)

苏树辉以「文化双面神」将澳门定义在时代文化艺术的意识形态上。 (澳门记忆提供图片)

笔者认为,若文学是「具体文学」,那么书法便是「有形文学」,书法和文学都是通过「字」作为创作载体的艺术,在澳门书画界中,着名书法家苏树辉博士对书法的美丑有与别不同的的看法,他在2004年开启先河,以「文化双面神」将澳门定义在时代文化艺术的意识形态上。

在《美即是丑,丑即是美的人生观照──苏树辉》中写到,「如果只是一位名不见经传的书法爱好者,在内驱力的引领之下,在找寻自我的认知中,以一个清醒的意识来把握自己的作品,静观大千世界而有自我内在追求,那便是美的作品,是有灵感、有涵养的美」,「众人在俗世嘈杂的混乱中,须静下心来,仔细观赏,反覆思索,推敲核心所在,久而久之,才能因为美的薰染而不断进步」。

正如苏树辉博士说言,「书写的过程是捕捉美的过程,是风格形成的必经之地,也是对自我通过多年的努力,剧场广受好评,2021年土生土语剧列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。飞文基也从中领悟到保育土生土语的意义,就在于它是一条文化纽带、是群族的集体回忆。而没有一种文化是单一的,也不可能以血统分界。他尽了自己的力量保育土生文化,已然问心无愧。

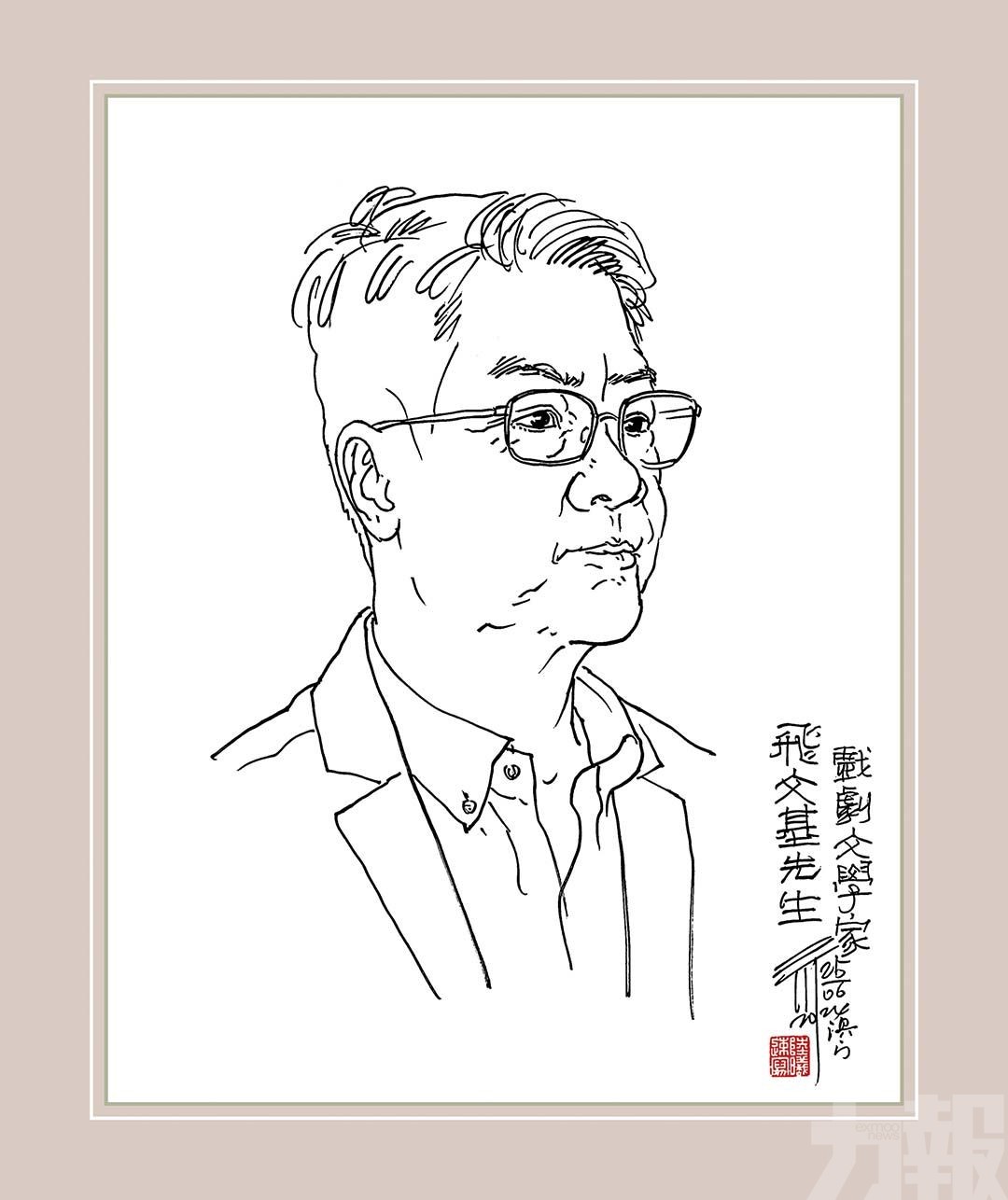

飞文基 ——文化不可能以血统分界 飞文基出前在文化中心剧院彩排。(澳门记忆提供图片)

飞文基出前在文化中心剧院彩排。(澳门记忆提供图片)

书法与京剧均是中国四大国粹之一,更是中华文化的瑰宝,而北有「京剧」,南有「粤剧」,那么在澳门自然有自己的本土剧「土生土语剧场」。在「人物故事集」中收录有一个中西文化交融的「成果」——飞文基。

飞文基作为「土生葡人」,除了是本地的知名专业律师,也是土生土语剧场」的继承者。决心要将土生土语剧场发扬光大,吸纳更广大的观众群,飞文基不断为剧场注入新元素。2000年首度加入粤语对白,却被一些人嘲笑他「澳门刚回归便拍马屁!」其实他有更深远的考量,「澳门是一个多元文化的社会,要呈现这个特质,便要加入本地常用的语言,近年我们还有普通话,剧场越多人关注,土生土语才更有活力」。飞文基享受戏剧创作带给他的满足感,「正因为是业余爱好,才有发自内心的热情,对自己要求更高」。近年他从团队的基本演员中另外组织合唱团,去葡国演唱土生土语歌。

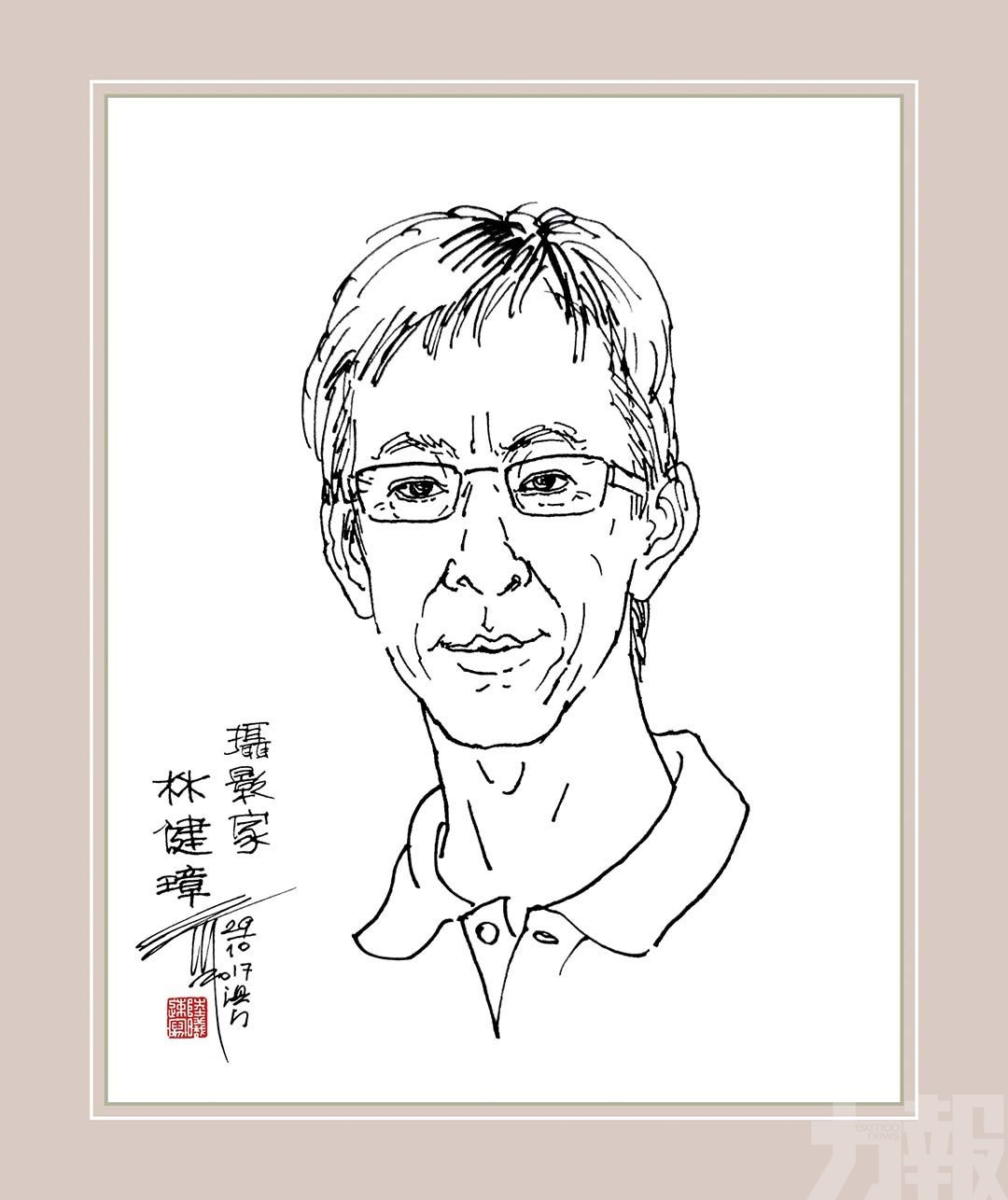

林健璋——摄影是他人生的主调 林健璋接受由国际摄影执术联盟颁授的「摄影艺术大师FIAP Master 」名衔证书。 (澳门记忆提供图片)

林健璋接受由国际摄影执术联盟颁授的「摄影艺术大师FIAP Master 」名衔证书。 (澳门记忆提供图片)

无论是文学、书画抑或是戏剧,都由来已久,甚至是千年文化传承,然而在文艺中,摄影艺术可以说是比较新鲜的一种,他的历史也不过接近二百年,时至今日,智能手机的普遍让摄影无时无刻充斥在大家的日常生活里,在「人物故事集」中,「唯有摄影不可辜负」便是对摄影家林健璋的评语。

林健璋在摄影界取得的名衔不下五十个,今天的他是联合国教科文组织唯一认可的国际摄影组织「 FIAP国际摄影艺术联盟(The International Federation of Photographic Art)」澳门地区代表、澳门唯一获颁授FIAP Master(摄影艺术大师)名衔的摄影家。

在「人物故事集」中,林健璋分享了不少他的摄影故事,无论是卖邮票买相机、拍摄大赛车被撞、拍摄期间被牛追等等,摄影是他人生的主调,其余都是和弦,「摄影丰富了我的人生,取得奖项及荣誉固然开心,但更重要的是摄影让我变得自信,积极向上、勤奋学习、懂得应对、谨慎思考,方方面面都对我有所裨益,塑造成今天的我。」

在澳门四百多年的历史长河中,孕育了不少文艺家,他们用作品在澳门这个小城埋下种子,令「文化」和「艺术」这既是虚无飘渺也是触手可碰的瑰宝在这里生根发芽,如今透过基金会《「只有文艺家──致敬澳门文艺家」肖像画及人物故事集》(https://www.macaumemory.mo/exhibitions/showexhibition!toSep?id=674272874ef344d393eb402cc4a0a119)的展览,去了解文艺家的作品和故事,增强文化认同感和自豪感,凝聚文艺界力量,促进文艺界的团结及合作,为国家发展大局贡献澳门文化力量。