从航海贸易到非遗餐桌 土生葡菜——舌尖上的混血史

澳门的街巷里藏着一部「舌尖上的世界史」——土生葡菜。这道独特的混血菜系,诞生于16世纪葡萄牙航海家的远洋船舱,源自澳门土生葡人社群的灶台,最终化作联合国非遗名录上的文化符号。大航海时代的商船从非洲、印度、东南亚运来香料与食材,与华南的饮食传统碰撞交融。

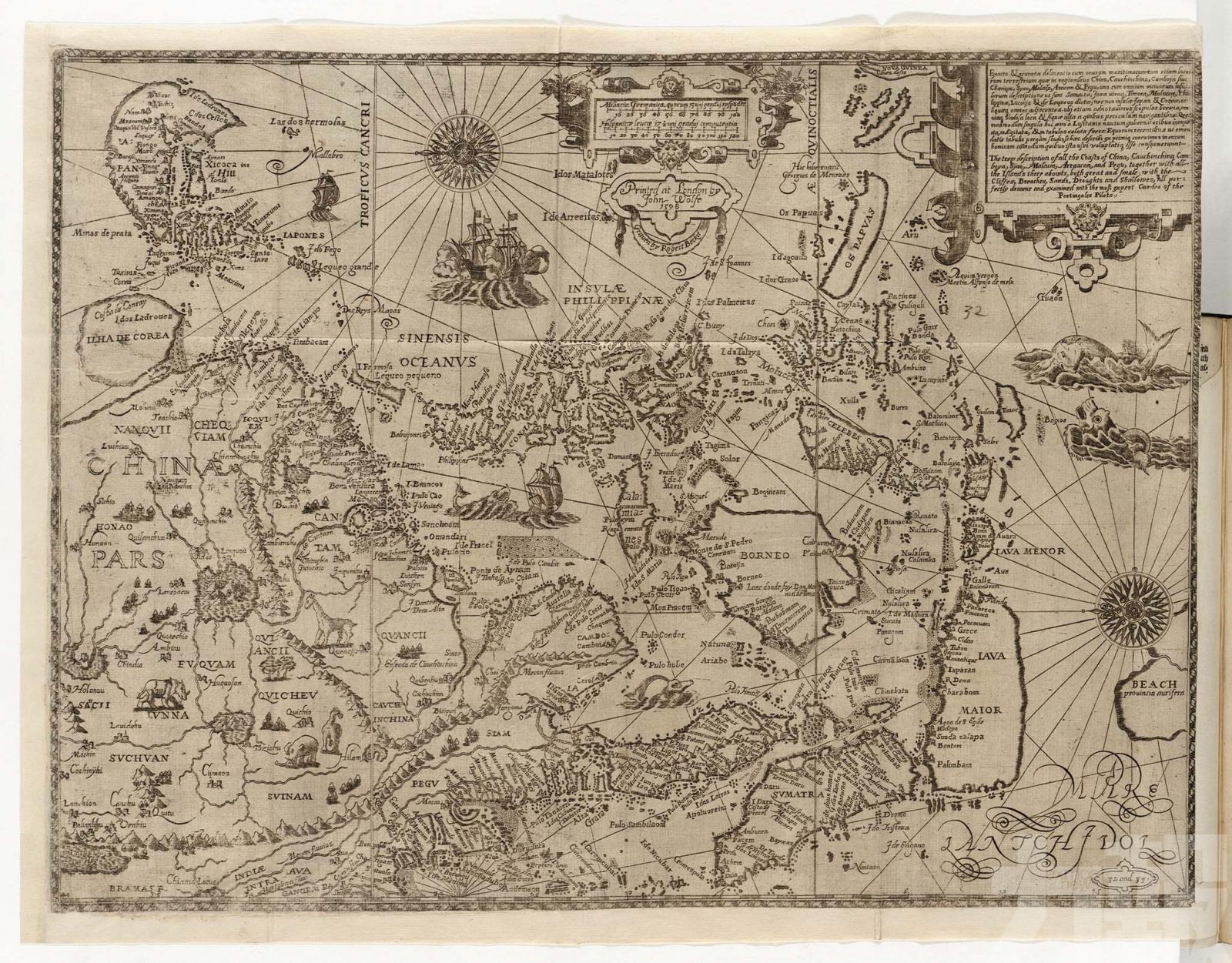

大航海时代的食材迁徙 葡萄牙人进入东印度、马六甲、中国等的航程图。 (澳门记忆官网图片)

葡萄牙人进入东印度、马六甲、中国等的航程图。 (澳门记忆官网图片)

1513年,葡萄牙船队驶入珠江口,船舱中装载的不仅是银币与火枪,更有一场悄然萌芽的饮食革命。为应对漫长航程,水手们携带的腌製鳕鱼(马介休)与橄榄油,意外成为澳门土生菜的基因序曲。非洲莫桑比克的「 piri-piri 」辣椒、印度果阿的黄姜、马六甲的椰奶,这些沿途掠夺或贸易得来的香料与食材,在澳门与华南的酱油、腊肠相遇,开启了味觉的混血实验。最具戏剧性的是「葡国鸡」的诞生。葡萄牙人试图複製家乡的藏红花炖鸡,但昂贵的藏红花难以取得,厨娘们便以印度黄姜与柠檬叶替代,意外创造出更浓烈的南洋风味。这道「殖民地的妥协之作」,如今反成澳门美食的标誌。

通婚家庭的厨房革命 非洲鸡。(澳门土生菜资料库网图片)

非洲鸡。(澳门土生菜资料库网图片)

1557年澳门成为葡萄牙居留地后,葡人与华人通婚形成的土生社群,成了饮食融合的熔炉。殖民政策要求葡人与本地妇女联姻,这些跨文化家庭的主妇们,以中式陶锅炖煮葡式海鲜,用广式腌製法处理马介休,甚至将印度咖喱与马来椰奶调和成「澳门黄金比例」。「非洲鸡」便是这种混血智慧的结晶:鸡肉先以酱油腌製,裹上葡式麵包糠油炸,最后浇上莫桑比克辣椒与印尼椰奶熬製的酱汁。这道菜在里斯本被误认为「正宗葡国菜」,实则是澳门土生妇女的创造。而「大杂烩」更是一锅煮尽殖民史——葡式燻肠、粤式腊肉、印度月桂叶在陶罐中沸腾,恰如澳门这座港口的缩影:不同族裔、信仰与商业利益在此熬煮出共生的滋味。这些主妇们的厨房,实为最早的全球化实验室。她们将葡萄牙的「 Caldeirada 」(海鲜杂烩)改造成中式砂锅版本,用潮州鹹虾酱替代葡萄牙的鯷鱼酱,甚至将巴西木薯粉融入广式糖水,创造出「木糠布甸」这类混血甜点。每一道菜背后,都是一个跨族裔家庭的故事。

香料贸易的权力隐喻 免治肉碎饭。(澳门土生菜资料库网图片)

免治肉碎饭。(澳门土生菜资料库网图片)

土生葡菜的食材清单,实为葡萄牙殖民网络的航海图。马介休象徵着海洋霸权的补给策略,丁香与肉豆蔻折射出香料贸易的暴利本质,而「免治肉」中的碎肉炒马铃薯,则揭露了殖民地经济的平民生存哲学。有趣的是,当葡萄牙本土用橄榄油烹调时,澳门厨娘却以猪油替代——这不仅是食材匮乏的妥协,更是饮食权力的悄然转移。就连「鹹虾酸子猪肉」中的潮州鹹虾酱,也成为华南物产反向塑造殖民饮食的例证。这种「在地化逆袭」甚至影响了葡萄牙本土饮食:里斯本老城区的「澳门餐厅」如今供应改良版非洲鸡,厨师坦言:「我们得向澳门学习如何处理香料,他们的配方比我们更懂平衡。」更值得玩味的是「咖喱」的角色转变。在印度,咖喱是宗教仪式的一部分;在葡萄牙,它被视为异国情调的点缀;而在澳门土生菜中,咖喱与椰奶的结合成为平民餐桌的日常。这种「去神圣化」的过程,恰如澳门本身——从殖民前哨站蜕变为文化熔炉。

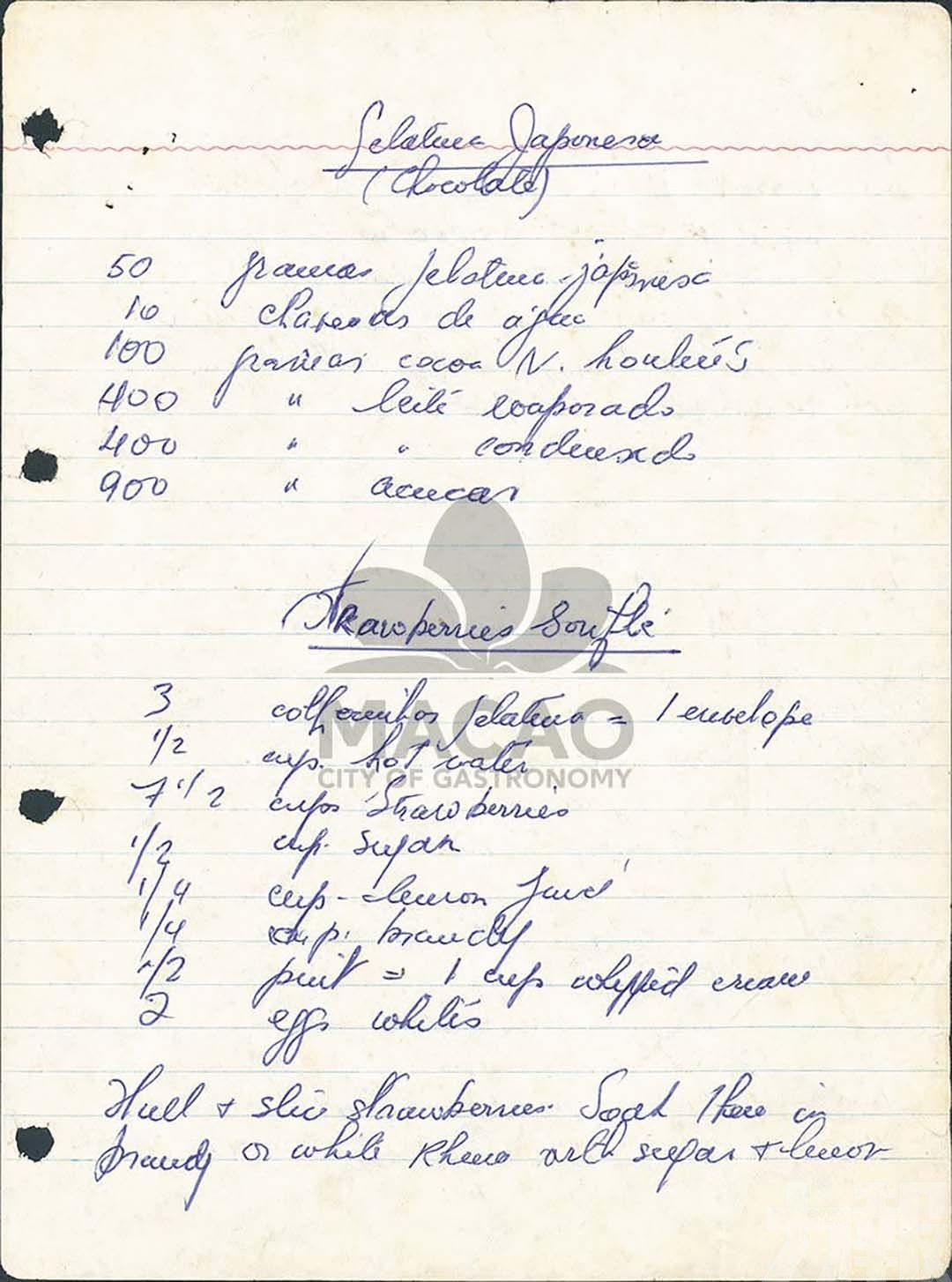

土生葡菜的当代困境 土生葡菜手稿。(澳门土生菜资料库网图片)

土生葡菜手稿。(澳门土生菜资料库网图片)

非遗光环下,土生葡菜仍面临存续危机。老一辈厨师坚持古法腌製马介休需耗时半年,年轻一代却倾向使用现成盐渍品;「鹹虾酱」所需的本地小银虾因填海工程锐减,迫使餐厅改用越南进口货。为应对挑战,澳门政府与民间展开多层次的文化保育行动。2017年澳门获评「联合国教科文组织创意城市美食之都」,土生葡人美食的保护被提升至城市可持续发展战略层面。2020年澳门旅游文化局启动「澳门土生菜食谱全球徵集」计划,广泛搜集散落民间的食谱与手稿电子档案,目标纳入资料库,推动跨地域、跨世代的技艺传承。澳门旅游学院于2021年成为国家级非遗「土生葡人美食烹饪技艺」的保护单位,其教学餐厅复原濒临失传的旧菜式,并推出土生菜自助餐,让公众一次品嚐多款经典与创新菜式。餐厅内设置「澳门土生葡人美食专区」,展示珍藏食谱手稿、书籍及烹饪影片,供用餐者阅读及观看。这些行动既保留土生菜的文化基因,也探索全球化时代的创新可能,为这道混血滋味开闢存续的新路径。