活态博物馆 ——世遗建筑街廓的日常传承

圣奥斯定堂内部。(澳门记忆官网图片)

圣奥斯定堂内部。(澳门记忆官网图片)

城市即展厅,生活即展品。如果说世界遗产是凝固的历史,澳门历史城区则是一间「永不打烊的活态博物馆」。这裏没有玻璃展柜与警戒线,22处古迹、8个广场与交织的街巷,既是四百年的文化载体,更是居民日常生活的场所。真正的文化传承,不在于封存过去,而在于让历史与当下持续对话。

社区记忆:流动的历史基因库

在澳门历史城区,时间的层次不是垂直堆叠,而是水準交织。走进「营地街市」,这座1937年的新古典主义建筑内,二楼仍维持着传统湿货市场的喧嚣,摊贩用粤语夹杂葡语单词报价;三楼却在2020年改造成文创空间,年轻人以VR重现1930年代市井风貌。这种「新旧共生」的模式,让历史成为可触摸的日常。更难得的是非物质文化的活态延续,在福隆新街的联记面家,70岁的制面师傅仍用1880年代传下的竹升压面法,木制器械的吱呀声与手机接单提示音交响;而岗顶前地的「圣奥斯定堂」每月举办的土生葡语(Patua)诗歌朗诵会,让濒危的混血方言在百年石墙间回蕩。这些看似寻常的场景,实则是澳门人用生活实践的「非遗保护」。

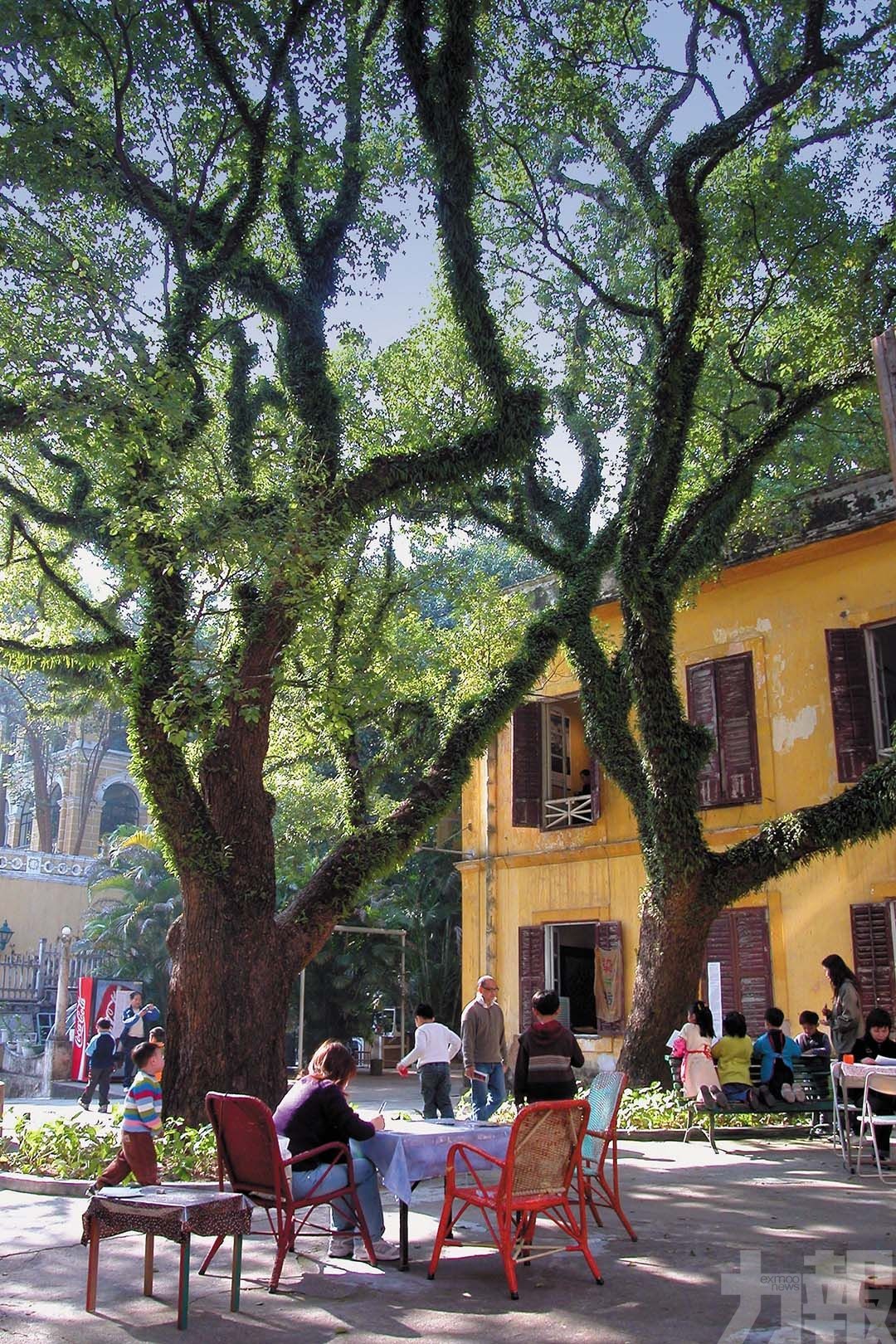

空间活化:旧建筑的当代呼吸 婆仔屋。(澳门记忆官网图片)

婆仔屋。(澳门记忆官网图片)

澳门的建筑保育哲学,拒绝将历史冻结在特定时空。位于望德堂区的「婆仔屋」,原为20世纪初的贫穷妇女收容所,如今斑驳的黄墙内,葡式花砖地板上陈列着当代艺术装置,天井的老樟树下常举办爵士音乐会。这种「修旧如新」的策略,在尊重原貌的同时植入现代功能:圣母雪地殿教堂的17世纪壁画旁,新增的LED灯光系统以低色温保护颜料,却巧妙模拟了百年前的烛火光影。公共空间的使用更见巧思。议事亭前地的黑白碎石广场,白天是游客打卡的世遗地标,入夜后却成为街坊的露天客厅——阿公在民政总署大楼的葡式拱廊下摆开象棋盘,少年踩着滑板掠过400年前铺设的波浪纹地砖。

转化危机:传承的动态逻辑

面对全球化的冲击,澳门的应对之道是将危机转化为再创造的契机。老城区的改造避开「博物馆化」的陷阱,转而寻找历史与当代的共生点:废弃仓库不拆毁也不重建,而是保留钢结构骨架,植入轻量化的玻璃盒子作为文创空间;传统节庆引入灯光投影,但坚持使用手工扎作的灯笼与纸雕。科技在此被运用为传承工具。手机应用程式不再複製冰冷的历史资料,而是引导用户对比老照片与现今街景,在差异中感受时间的流动;导览系统的语音刻意保留街坊的粤葡混杂口音,让「正史」与「口述史」并存。这种「不完美的真实」,反而让年轻一代更愿意触摸过去。澳门历史城区的终极启示在于:文化传承的本质不是守护某个「完成的黄金时代」,而是保持创造的动能。当游客惊歎圣若瑟修院的葡式穹顶时,当地人更在意穹顶漏下的阳光是否适合晾晒菜干;当学者考证议事亭前地的建筑年份时,孩童正用粉笔在碎石地上画出新的航海图。这座「活态博物馆」没有闭馆时间,因为它的展品清单永远写着——「此刻正在发生」。