水神信仰: 庇佑渔航的民间精神图腾

在风涛莫测的航海时代,澳门渔民将生存希望寄託于神明庇佑,构建出独特的水神信仰体系。从北帝庙的香火氤氲,到妈阁庙的晨钟暮鼓,这些信仰空间不仅是精神寄託,更是社群凝聚、文化传承的载体。 渔船向着妈阁庙方向祭祀。(澳门记忆官网图片)

渔船向着妈阁庙方向祭祀。(澳门记忆官网图片)

向海求生:渔民为何虔诚拜神

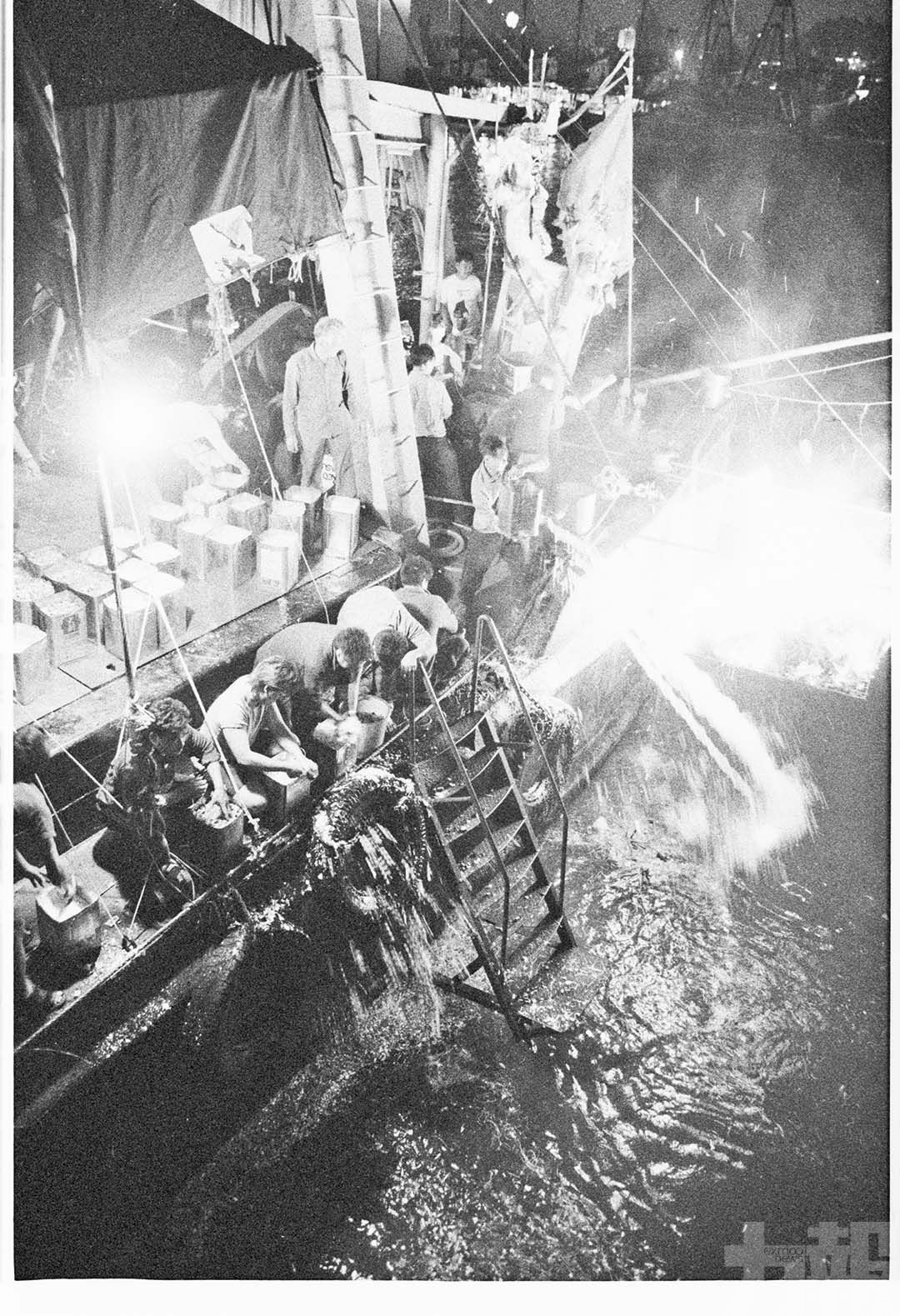

海浪能载舟亦能覆舟,澳门渔民比谁都懂这个道理。在没有气象卫星的年代,出海就像把命押给老天爷,神明成了最可靠的「风险评估师」。妈祖预告风暴,北帝镇压颱风,谭公调节雨量,每尊神都对应着一种致命威胁——拜神其实是在拜平安。当北斗星隐没于暴雨云层,罗盘在磁暴中失準,神明便成了最后的求生指南。这种敬畏更催生独特的地方知识。渔谚「初八廿三潮,神仙也难逃」提醒避开大潮,实则暗合月球引力规律;「拜船头」时洒向海面的五色米,既是祭祀,也是观察洋流走向的生态标记。当科技解构了神话,新一代渔民在北斗导航仪旁供奉妈祖像,证明信仰的本质从未改变:那是向不可知自然保留的谦卑,更是浪涛中传承的生命韧性。 朱大仙水面醮:“施幽”仪式中,渔民向海中投放“幽食”。 (澳门记忆官网图片)

朱大仙水面醮:“施幽”仪式中,渔民向海中投放“幽食”。 (澳门记忆官网图片)

多元水神体系:从北帝到妈祖

在澳门,水神绝非单一偶像,而是一张多元互补的「神界航海图」。妈祖坐镇主航道,北帝镇守风暴频发的十字门水域,洪圣掌管南海波涛,谭公预测天气变化,三婆庇护底层渔民,就连城隍也兼管护城河——各路神明各司其职,构成抵御海洋风险的信仰防线。这种实用主义的信仰逻辑,催生出独特的民俗实践。二十世纪初,惠州渔民将朱大仙信俗带至澳门,朱大仙是港澳渔民独特信奉的医药之神与多功能保护神。渔民尊称其为「契爷」,遇事以掷筊卜问「圣意」,并在船上设神位供奉。每年农曆五月中上旬,渔民会在澳门内港海面举行「朱大仙水面醮」,连续两昼夜,仪式包括开光、游水幽、施幽等,祈求水陆平安。醮场由数艘相连渔船组成,展现渔民群体对自然的敬畏与互助精神。朱大仙信俗融合了佛、道元素,成为澳门现存唯一的水面醮会, 2017年被列入澳门非物质文化遗产。

祭祀与节庆:人神共生的仪式

渔民社群发展出与生产紧密相关的祭祀传统。出海前必至庙宇「问桅」(占卜吉凶),献上「头鱼」祈求丰收;归航后则以「酬神戏」还愿,形成「以戏代祭」的独特风俗。例如北帝诞期间,凼仔居民举办「簪花挂红」仪式,将红绸繫于神像,象徵驱邪纳福;而妈祖诞的「抢花炮」活动,则以争夺吉祥物寓意竞争渔场资源。甚至孩子出生也要与神明「上契」,成年时再行「脱褐」仪式与神解约。这些仪式强化社群认同。例如「醉龙节」源于清代香山瘟疫传说,渔业行会成员舞动无身木龙,边饮酒边巡游,以狂放姿态象徵驱除瘴疠。如今,醉龙醒狮大会仍为澳门非遗项目,成为连结渔民后裔的文化纽带。