澳门文明的记忆 公共图书馆的诞生与发展

书, 是人类文明的重要载体,更是自古以来学习知识的重要工具,但书籍更多收藏在私人手中,然而随着时代发展,人们对书籍的需求逐渐增加,图书馆亦应运而生。澳门作为着名的东西方文化交融城市,从最初的私人藏书到现代公共图书馆体系的确立,澳门用一百五十余年的时间,完成了一场从知识垄断到知识共享的深刻变革。 昔日的八角亭图书馆(约1950年代)。(澳门记忆官网图片)

昔日的八角亭图书馆(约1950年代)。(澳门记忆官网图片)

澳门早期图书馆的萌芽

19世纪中叶的澳门,作为葡萄牙在远东的重要据点,正处于文化转型的关键时期。1869年,岗顶剧院图书馆的成立拉开了澳门现代图书馆事业的序幕。这座由葡萄牙侨民筹建的图书馆,虽然服务对象有限,却首次将「公共借阅」的概念引入澳门。随后在1870年问世的澳门人图书馆,则进一步扩大了服务範围,开始面向本地葡裔居民开放。

1873年是澳门图书馆发展史上具有里程碑意义的一年。这一年不仅见证了澳门陆军俱乐部图书馆的成立,更值得铭记的是12月27日澳门总督欧美德颁布的第92号训令。该训令正式批准成立「澳门图书馆」社团组织,其章程明确规定:「建立及保持一家私人图书馆,收集国内外书籍,促进会员及捐赠者的教育及娱乐。」这一举措标誌着澳门开始出现具有现代意义的图书馆雏形。

这些早期图书馆虽然规模有限,却承载着特殊的历史使命。它们不仅是知识的储藏所,更是文化认同的象徵。在殖民语境下,这些以葡语文献为主的图书馆,成为维繫葡萄牙文化认同的重要阵地。与此同时,它们也为澳门知识分子打开了一扇了解西方文明的窗口。

公共图书馆理念的确立

19世纪末,随着啓蒙思想在全球範围的传播,公共图书馆理念开始在澳门萌芽。1894年,澳门政府在利宵学校设立图书馆的尝试,虽然因经费短缺(每年仅一百雷依斯)而举步维艰,却引发了社会各界的广泛讨论。

当时葡文报刊《独立日报》评论:「只有那么一点点资金,实在估计不出到底需要多少年才能看到一座令人神往、好处无穷的图书馆的影子。」《澳门迴响》则更尖锐地指出:「本地区缺乏大众阅读风气」,直指澳门在图书阅览设备方面的严重不足。这些批评声音反映了知识阶层对公共文化服务的迫切需求,也预示着澳门社会正在经历一场深刻的文化觉醒。

转机出现在1895年,澳门国立图书馆(今澳门中央图书馆前身)的成立标誌着澳门公共图书馆事业迈入新阶段。首任馆长马德斯•安东尼奥•利马面临的却是圣奥古斯丁修道院内一间破旧不堪的房间作为馆捨。开馆四年后的统计显示,读者仅36人,被阅书籍44本。这些数字背后,是殖民政府有限的投入与当地居民文化习惯之间的巨大鸿沟。

馆捨变迁与功能拓展

20世纪上半叶,澳门国立图书馆经历了频繁的搬迁,这一过程恰似其身份认同的不断调整。 1917年至1923年栖身于峰景酒 店,1924年至1929年迁往塔石残疾人收容所,这种不稳定的状态反映了殖民政府对文化事业重视不足的现实。

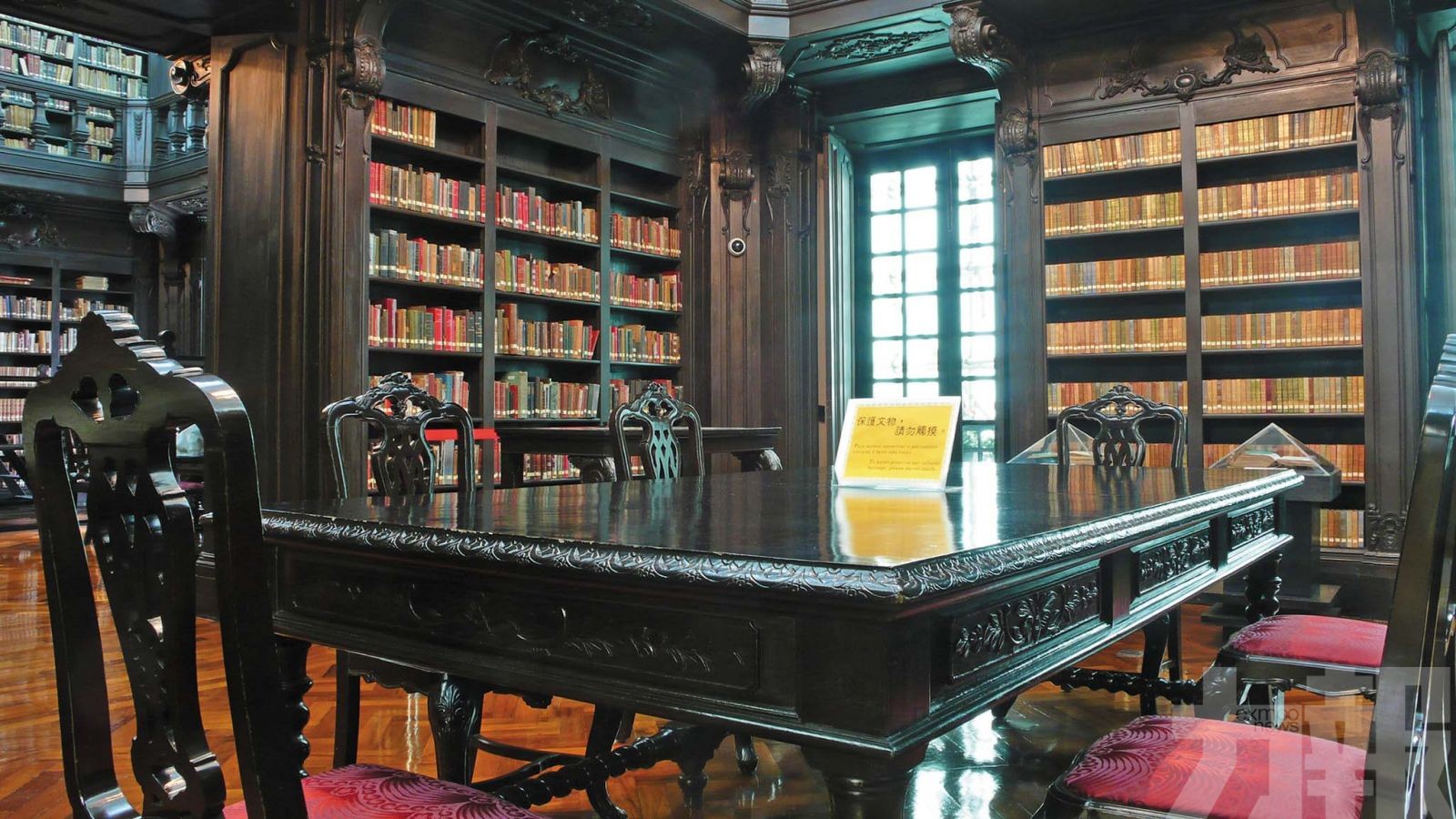

1929年成为转折点。当时的市政厅让出豪华楼层给图书馆,使议事亭藏书楼得以诞生。这座以葡国玛弗拉修道院图书馆为蓝本设计的文化殿堂,装潢典雅,藏书丰富,包括17-20世纪中叶的外文古籍、非洲及远东的葡萄牙历史文献珍本、《蜜蜂华报》(1822年创刊的葡文报纸,中国境内首份报纸),使其很快被誉为「东方最豪华的图书馆之一」。

这一时期,图书馆的社会功能开始拓展。 1941年,殖民政府规定所有出版机构必须呈送两册出版物给公共图书馆,这一法定收藏制度的建立,使图书馆开始承担保存地方文献的重要职责。 市政厅图书馆于1929 年2月开始使用,现名为议事亭藏书楼。 (澳门记忆官网图片)

市政厅图书馆于1929 年2月开始使用,现名为议事亭藏书楼。 (澳门记忆官网图片)

从单一机构到最大的公共图书馆系统

二战后,澳门图书馆事业进入快速发展期。 1952年,根据葡萄牙海外省部长法令,澳门国立图书馆获得无偿接收葡萄牙和各海外省书刊的权利。至1962年,馆藏已达43,336册,服务能力显着提升。此后,图书馆系统不断扩展,分置多处,主要分为中文与葡文两大语系。

这一时期,图书馆也开始注重本土文献的收集与整理,特别是澳门地方文献、土生葡人文化资料的收藏,体现了文化自觉意识的增强。一直发展到今天,澳门国立图书馆成为最大的公共图书 馆 系 统。 据1989年9月25日 第63/89/M号 法令,澳门国立图书馆改名为「中央图书馆」,成为澳门最大的公共图书馆系统。