千帆过尽潮未平 澳门渔业四百年转型路

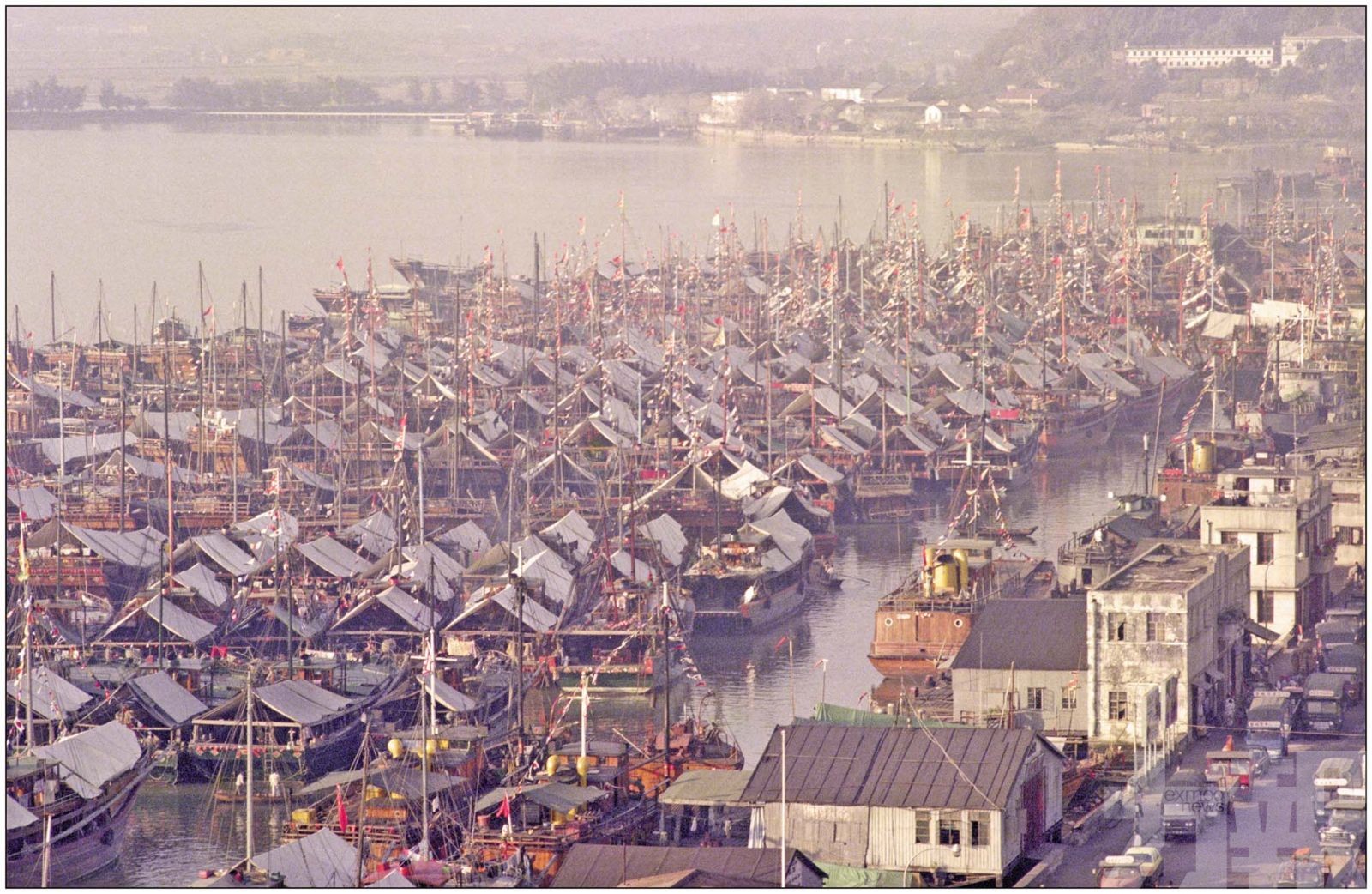

鹹湿的海风穿过内港码头斑驳的船桅,渔网缠绕着锈蚀的铁锚,澳门这座曾以渔港闻名的城市,正经历着海洋经济的世纪转型。四百年前闽粤渔民扬帆于十字门水道,如今只剩百艘渔船在柴油补贴与观光浪潮间摇摆,渔业的呼吸从未如此沉重,却也从未停止寻找新生的可能。 渔船归航渡岁(1983年)。(澳门记忆官网图片)

渔船归航渡岁(1983年)。(澳门记忆官网图片)

渔火摇曳的黄金年代

16世纪的澳门被称为「濠镜澳」,这片位于珠江口西岸的天然避风港,因盛产牡蛎得名。明朝《粤大记》记载,每逢渔汛期,数百艘闽粤渔船在此集结,形成「船桅如林,炊烟蔽日」的景象。葡萄牙商船到来后,渔业与贸易深度捆绑——渔民将鲜鱼製成耐储存的鹹鱼、虾酱,通过葡萄牙商船销往马六甲与印度果阿,换回胡椒与象牙。至20世纪中叶,澳门渔业迎来鼎盛期。五百艘渔船在内港吞吐如梭,渔业贡献全澳四分之一生产总值,造船厂、鱼栏、冰厂构成完整产业链。老渔民回忆:「颱风天返港,灯火从妈阁庙一直亮到青洲塘,整片海都是渔船。」但随着城市化推进、海洋污染加剧,传统渔业逐渐式微。至2023年,澳门登记渔船仅剩百余艘,渔业人口老龄化问题凸显。

浪潮退去的生存挣扎

1953年,澳门引进首艘柴油动力拖网渔船「海丰号」,单日捕捞量达2吨,是帆船时代的20倍。但科技红利伴随生态代价:1960年代全澳柴油船增至300艘,密集拖网作业使近海渔场极速退化。1970年代珠江口大规模填海造陆,澳门海域面积缩减近四成。产业危机在1990年代总爆发,1992年珠江口爆发赤潮,澳门渔获量暴跌至年产1500吨,不足鼎盛期15%。更严峻的是人力断层,年轻一代宁愿在赌场发牌也不愿继承风浪生涯,渔工缺口迫使业主僱用外省劳工。渔民后代陈逸锋坦言:「我的同龄人中,几乎无人继承父辈的渔船。」政府近年通过柴油补贴、免息贷款推动渔业转型,并开发「渔家乐」旅游专案。休渔期间,渔民将渔船改造为观光船,带领游客体验捕捞、讲述渔村故事。这种「文化+生态」模式,既为渔民创收,也让公众重新认识渔业价值。 荔枝碗船厂旧址打造文化空间。 (文化局图片)

荔枝碗船厂旧址打造文化空间。 (文化局图片)

现代浪潮中的突围实验

2017年成为转型分水岭。澳门政府划定85%海域为生态保护区,传统渔业被迫「上岸」。渔民将危机化为商机:船主何美芬将拖网船改装为「海上教室」,与学校合作开展海洋教育,学生可亲手测量鱼类体长并录入资料库,这种「渔业+科普」模式大获成功。澳门大学与阿里巴巴合作开发「 AI识鱼系统」,渔民用手机拍摄鱼群即可获品种与市场价分析。在九澳湾养殖场,工程师测试「深海抗浪网箱」,透过感测器监控水温与溶氧量,2024年石斑鱼成活率达92%,较传统网箱提升35%。与此同时,政府通过『渔民休渔期培训计画』,为转型渔民提供技能支撑。数据显示,自2009年计画实施以来累计培训超6,500人次, 2025年津贴额度提升至10,500澳门元,助力渔民从捕捞者转型为海洋导游或文化导览员。最富戏剧性的转型在文化领域。荔枝碗船厂旧址被活化为文创园区,机械臂雕刻的3D木船模型,与老师傅手作榫卯船模并置展览。83岁船匠梁伯的绝活「水密隔舱」登上国家地理频道,他说:「以前造一艘船养活全家,现在造模型养活非遗。」

渔文化的根脉与新生

四百年潮起潮落,澳门渔业从谋生技艺昇华为海洋文明的精神图腾。这片土地上的渔文化,凝结着「与海共生」的古老智慧——从月相捕鱼的时令法则,到夏三月禁渔的生态自觉,渔民以敬畏之心诠释永续之道,恰与当代可持续发展理念遥相呼应。其价值不仅在于非遗技艺的存续,更在于为现代社会提供了一面镜像:如何在工业文明中重拾与自然的对话。渔文化更是澳门的身份密码。鱼行醉龙节的狂欢、朱大仙水面醮会的虔诚,这些流淌于血脉的仪式,将个体生命与海洋信仰编织成共同记忆。传承的真谛,在于将文化基因注入时代脉搏。澳门渔人将拖网船变为海洋教室,把榫卯工艺嫁接3D列印,以AI解码潮汐密码,正是以创新激活传统的範本。渔火摇曳四百年,澳门以实践证明:真正的文化生命力不在固守,而在于与潮汐共舞的从容。当一代人从渔歌中读懂敬畏、在织网时触摸韧性,这座城市便找到了锚定数位洪流的根脉——那是向海而生的智慧,是风浪中传承的勇气,更是文明对未来的温柔期许。潮汐不息,渔火永续。