澳门社团的「双拟」功能及其变化

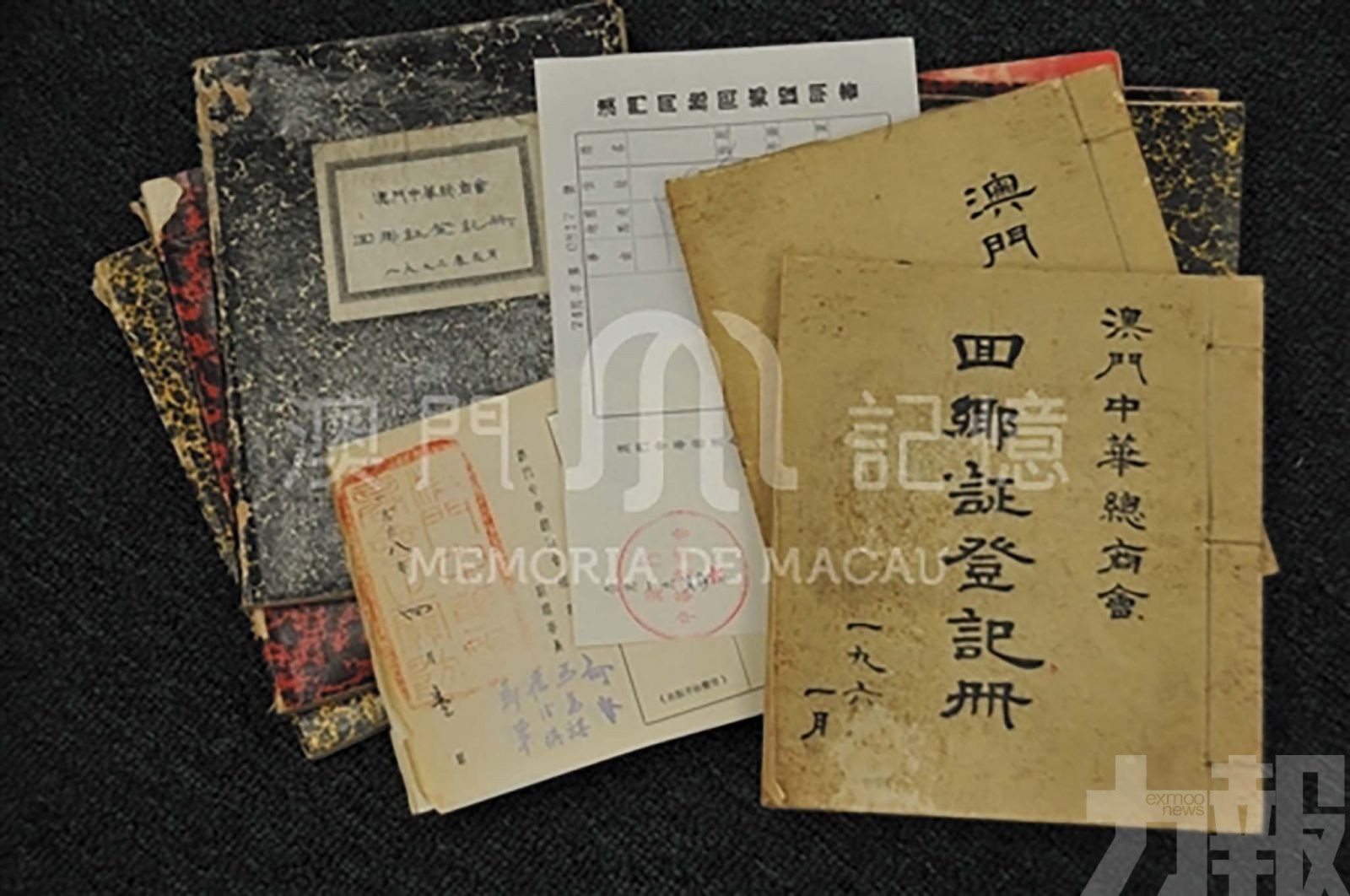

港澳同胞回乡证明书及清明扫墓证。(澳门记忆官网图片)

港澳同胞回乡证明书及清明扫墓证。(澳门记忆官网图片)

回溯历史,当葡澳政府长期实行间接治理,社团悄然担当起「拟政府」与「拟政党」的双重角色。这种功能替代既源自殖民管治的历史遗留,更成为澳门社会治理的现实选择。回归后,随着「澳人治澳」的实践深化,社团的「双拟」功能非但未弱化,反而在新的政治架构中演进出更丰富的内涵。

历史遗留:殖民管治下的功能替代(1999年前)

在葡人管治时代,澳门社会呈现「强社团、弱政府」的特殊格局。当时政府鲜少提供基础教育、社会福利等公共服务,华人移民脱离宗族网络后,转而寻求乡族社团的庇护。这些社团领袖往往兼具社会声望与资源调配能力,客观上履行着类似政府的社会整合职能。据娄胜华所着《「双拟」角色及其变化:澳门社团功能》文章中所表述,这种「拟政府化」具象体现在三个层面:其一是公共服务供给,如仁慈堂、镜湖医院等百年社团,长期承担医疗济贫、教育兴学等职责;其二是社会秩序维护,透过调解纠纷、制定行规构建社会规範;其三是身份认证功能,部分社团甚至具备出具无犯罪证明等类政府职能。

与此同时,澳门社团还发展出「拟政党化」功能。在缺乏政党组织的背景下,社团实质承担着利益聚合、政策倡议等政治功能。1976年澳门立法会引入间接选举后,社团更成为参选的重要载体。当时选委会委员多由社团推举产生,使社团在选举政治中扮演关键角色,形成「社团代行政党职能」的独特现象。

治理转型:特区时代的功能调适(1999年后)

回归标誌着澳门治理模式的根本转变。特区政府透过财政投入大幅扩充公共服务,改变了社团的运作逻辑。政府购买服务的模式兴起,使社团从「自筹资源」转向「承接资源」,服务重心随之调整:在服务广度上,社团积极拓展综合服务网络。以街坊总会为例,其社区服务大楼整合长者照护、家庭辅导、青少年发展等多元功能,形成「一站式」服务平台。在专业深度上,社团主办的医疗教育机构达到行业领先水準,如镜湖医院具备开展器官移植等高端手术的能力,与政府医院形成良性互补。

政治参与:民主实践中的角色深化

在《基本法》框架下,社团的「拟政党化」功能获得制度保障。立法会选举中,直选议员须由社团提名,间选议席更完全由社团法人选举产生。现届立法会中,九成议员具有社团背景,显见社团在选举政治中的重要地位。社团的政策影响力也同步提升。中华总商会、工联总会等代表团体内设政策研究部门,针对房屋、社保等议题提出专业建言。如工联总会推动的「赌场荷官不输入外劳」政策获政府採纳,街坊总会关于完善公屋轮候制度的建言直接转化为施政措施。

回望澳门社团的发展轨迹,从殖民时期的功能替代到特区时代的参政深化,其「双拟」功能始终与社会治理需求同频共振。在「一国两制」框架下,这种独特的社团政治或将继续演进,为城市治理提供鲜活範本。

各社团代表出席中总纪念辛亥革命46周年座谈会。(澳门记忆官网图片)

各社团代表出席中总纪念辛亥革命46周年座谈会。(澳门记忆官网图片)