石敢当的城: 东方之魂护濠江

澳门花王堂区桥巷7号的石敢当行台,是澳门唯一一座以石敢当为主神供奉的庙宇。(陈显耀摄,摘自「澳门记忆」文史网)

澳门花王堂区桥巷7号的石敢当行台,是澳门唯一一座以石敢当为主神供奉的庙宇。(陈显耀摄,摘自「澳门记忆」文史网)

在澳门,钢铁森林与青瓦老屋并肩而立,灯红酒绿与古道幽巷互为表里。然而,若将目光投向这座城市更深层、细微之处,便会发现在澳门的角落里、巷弄中藏着无数默不作声的「说书人」,它们历经风霜、看尽世事。它们不仅仅构成了承载澳门的这片大地,更是濠江发展史的时间刻度,忠实记录着关于民间信仰、历史事件与文化演进的独特记忆。它们就是澳门的「奇石」。其中,最具有代表性的,便是散落于街头巷尾的石敢当。它作为根植于中国传统文化的符号,为我们开启了一扇探究澳门石头文化与其深厚中华渊源的窗口。

石敢当公所:百年守望与活态传承

在澳门半岛的新桥区,桥巷7号,静静矗立着一座名为「石敢当行台」的庙宇。它外观并不华丽,却是澳门极具文化意涵的代表建筑。这座石敢当行台是全球範围内极为罕见的专门供奉石敢当神的庙宇,被誉为石敢当庙宇中的「世界之最」。

据记载,石敢当行台的筹建始于清朝光绪乙酉十一年(1885年)。在此之前,新桥有一座石敢当祀坛,在咸涌桥边的一块岩石上,「祀公正正直之神石敢当,街坊市民遇有病苦冤屈,则祈诸石,时获其庇护」(《光绪岁次乙酉年倡建石敢当公所碑记》,转引自谭世宝:《金石铭刻的澳门史:明清澳门庙宇碑刻钟铭集录研究》)。光绪十一年(1885),当地民众倡议建一座石敢当公所,历经九年筹募资金、九年兴建,最终在光绪壬寅二十八年(1902年)落成。这座庙宇在当时,不仅是信众祭拜石敢当的场所,更兼具「石敢当公所」之名,成为坊众议事、聚会的重要中心。

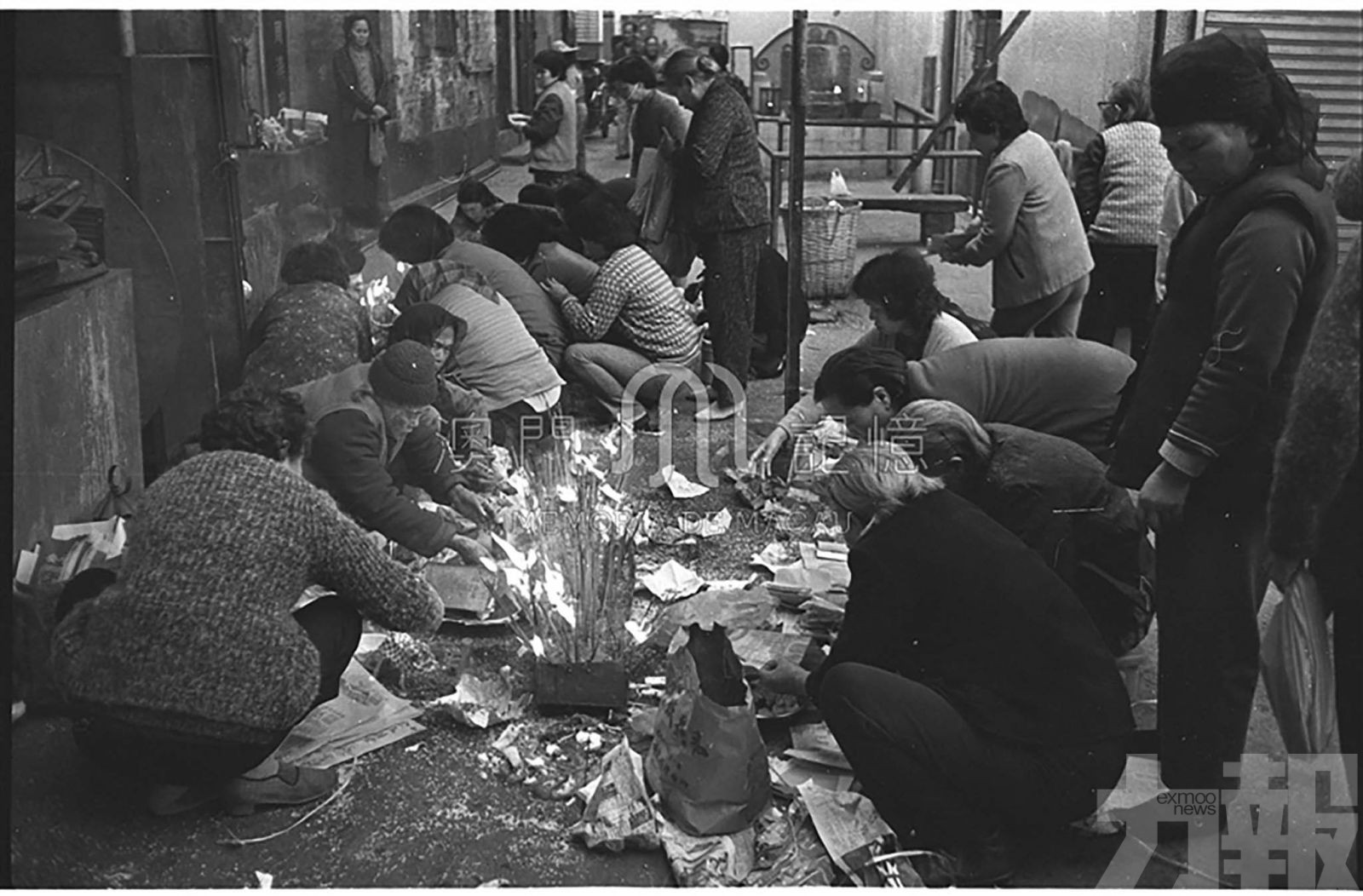

百年光阴转瞬而过。如今,石敢当行台依然是新桥区,乃至整个澳门重要的文化地标和信仰中心。这里每年最热闹的时刻,莫过于农曆正月初七的「石敢当诞」。届时,来自各地的善男信女,特别是新桥区的老街坊们,都会扶老携幼前来贺诞。庙宇内香火缭绕,人们祈求平安健康、驱邪避煞,甚至能看到传承已久的「打小人」等独特民间习俗。这份热闹与虔诚,证明了石敢当公所并非仅仅是一座历史建筑,而是一个充满生命力的活态文化传承中心。 1986年惊蛰,民众在石敢当行台进行打小人祭白虎的习俗。(陈永汉摄,摘自「 澳门记忆 」文史网)

1986年惊蛰,民众在石敢当行台进行打小人祭白虎的习俗。(陈永汉摄,摘自「 澳门记忆 」文史网)

街巷深处石敢当:驱除不祥神秘力量

如果说石敢当公所是澳门石敢当文化的大本营,那么散落在城市各处的石敢当石碑,则是这份信仰无处不在的延伸。

在澳门错综複杂的旧街巷中,石敢当石碑几乎随处可见。它们多半被设置在被视为「不吉」或「犯煞」的地点:例如两条巷道交汇形成的「路沖」处、房屋外墙的「反弓煞」位置、T字路口正对的墙角、或是某些被认为会带来厄运的建筑尖角。这些石碑通常尺寸不大,形状方正,上面仅刻有「石敢当」三个字,有时下方会配有「泰山石敢当」或八卦图案。

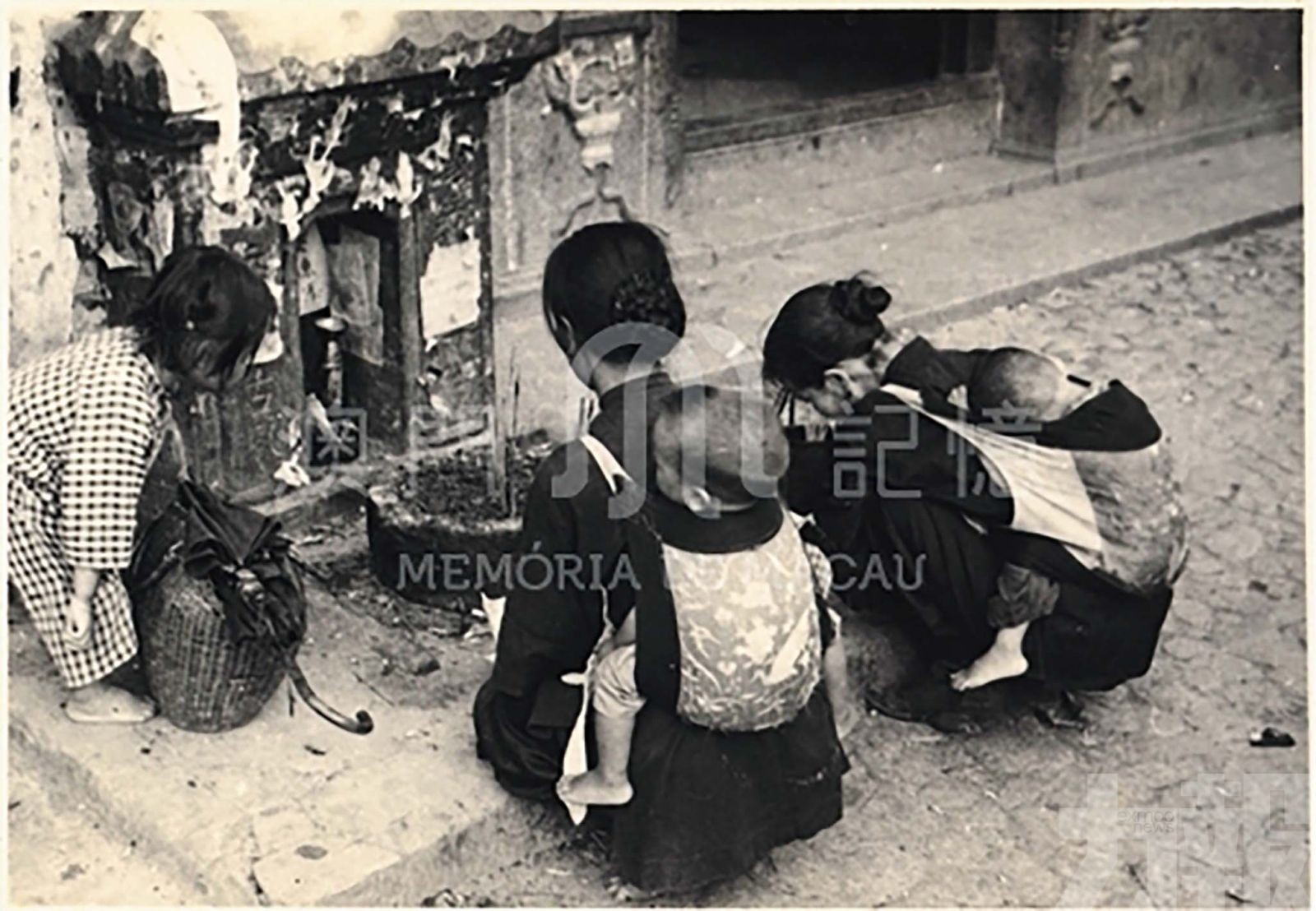

作为中国民间信仰中一个独特且普遍的存在,石敢当的起源众说纷纭。有一说称,石敢当最初可能源于古代聚落或村庄在路口、桥头设置石碑或石人以阻挡邪气、保护村落的习俗。元朝陶宗仪在《辍耕录卷十七》一书中就谈到此事:「今人家正门适当巷陌桥道之沖,则立一小石将军,或植一小石碑,镌其上曰『石敢当』,以厌禳之。」(王文达、刘羡冰、伍华佳:《澳门掌故》,澳门教育出版社,2003)亦有说法称石敢当源于泰山信仰。相传,古代有妖魔作祟,黄帝派泰山神石镇压。民间便模仿这一做法,刻写「泰山石敢当」以求辟邪。 上世纪20-40年代,有不少民众行至石敢当行台前会进行祭拜。(若瑟利维士嘉德礼摄,摘自 「澳门记忆」 文史网)

上世纪20-40年代,有不少民众行至石敢当行台前会进行祭拜。(若瑟利维士嘉德礼摄,摘自 「澳门记忆」 文史网)

城市守护者:澳门文化传承的基石

在澳门这个土地有限、空间利用极致的城市里,居民对居住环境的讲究尤为细緻。故至今仍有不少民众相信,透过安放石敢当,可镇压邪气,化解煞气,为附近家宅带来平安与和顺。而这些石敢当石碑所处的位置,往往是城市早期发展中地形複杂、建筑布局不规则的区域。但随着时间推移,周围的建筑可能已经拆旧建新,街道也可能拓宽改造,石敢当却依然坚守岗位,成为连接过去与现在的活化石。

进入21世纪,在高速全球化进程中,如何保留城市的独特身份,始终是澳门城市建设的重要课题。石敢当以及它所代表的石头文化,或许正提供了解法。它们不仅是珍贵的历史遗产,更是澳门文化旅游的独特品牌符号。通过深入挖掘石敢当背后的故事,推广其文化内涵,澳门能够为游客提供更具深度、更富文化底蕴的旅游体验。 居住在大堂区高尾街周边的民众会前往附近的石敢当前进行祭拜。(陈显耀摄,摘自 「澳门记忆」 文史网

居住在大堂区高尾街周边的民众会前往附近的石敢当前进行祭拜。(陈显耀摄,摘自 「澳门记忆」 文史网

(本文部分内容引自王文达、刘羡冰、伍华佳所着之《澳门掌故》,澳门教育出版社,2003年)