澳门「战疫」 ——坚守百年的生命线

新冠疫情的阴霾正渐渐消散,五年来,疫情带来的考验展现了各个城市应对危机的真实韧性。这场与病毒的近身搏斗,亦成为澳门百年公共卫生发展进程中,一场重要的战役。长久以来,澳门便是东西方商贸往来的重要枢纽,但其所在的独特地理位置——深处岭南、面朝大海——在赋予其商贸繁荣与文化多元的同时,也带来繁杂人流与灾疫危险。从曾经「瘴疠之地」的疫病困扰到如今面对疫情的沉着应对,回望濠江百年「战疫」史,不仅见证了澳门人坚韧不屈的生命力,更映照出科技进步与良政善治如何重塑抗疫格局,令澳门在经历突如其来的疫情风雨时愈发从容。 2020年1月,澳门特区政府设立新型冠状病毒感染应变协调中心,将发热症状的病人统一送到医院进行检测。(蔡少民摄,摘自「澳门记忆」文史网)

2020年1月,澳门特区政府设立新型冠状病毒感染应变协调中心,将发热症状的病人统一送到医院进行检测。(蔡少民摄,摘自「澳门记忆」文史网)

百年前的瘴疠之地:疫症阴影笼罩濠江

翻开世界上任意一个港口枢纽城市的发展史册,皆可找到关于商贸繁盛伴随流行疾病困扰的文字记载,澳门亦不例外。澳门地处人称「瘴疠之地」的岭南,夏季漫长潮湿,蚊虫孳生,为疟疾、登革热等疾病提供了温床。更甚者,16世纪以来,来自世界各地的商船与人员络绎不绝,使得澳门成为各种传染病由海外传入中国内地,或由内地向外扩散的节点。

澳门较为清晰的抗疫记忆,始于19世纪抗击天花的历史。19世纪之前,天花在澳门及内地频繁爆发,屡屡造成大量人口死亡。当时,医学知识尚未普及,民间多以迷信方式应对,然而澳门作为中西交流的前沿,较早接触到西方防治天花的方法——种牛痘。1805年,西班牙国王的御医巴尔米斯在菲律宾马尼拉推广牛痘。当时来自澳门的葡萄牙商人啤道路正在马尼拉进行贸易活动。啤道路返回澳门前,让他所有的船员都接种了牛痘,牛痘疫苗就这样被成功传入澳门。

而彼时澳门的华人医生学习了接种术后,将牛痘带回内地施种,为内地抗击天花提供了重要支持。自此,澳门作为西方医学知识和疫苗技术进入中国的重要窗口,一定程度上帮助内地抵御疫病的侵袭。

除了天花,鼠疫也曾在19世纪为澳门带来疫灾,尤以1895年的大爆发最为惨烈。这场瘟疫从香港、由沙栏仔传入澳门,在人口密集的旧城区迅速蔓延,导致过千人死亡,令澳门社会一度陷入恐慌。鼠疫的肆虐,促使澳葡政府开始重视城市环境卫生。这场灾难为澳门公共卫生管理敲响了警钟,令其逐渐从被动应对走向更系统化的管理。 至1980年,澳门同善堂每年向民众提供免费种牛痘服务,图中大门左侧张贴写有「赠种洋痘」的告示。(同善堂历史档案陈列馆收藏,蔡少民提供,摘自「澳门记忆」文史网)

至1980年,澳门同善堂每年向民众提供免费种牛痘服务,图中大门左侧张贴写有「赠种洋痘」的告示。(同善堂历史档案陈列馆收藏,蔡少民提供,摘自「澳门记忆」文史网)

世纪之交的守望:防疫韧性初建立

进入20世纪,随着医学发展和公共卫生理念的进步,澳门的「战疫」措施不断升级。然而,新的流行病挑战亦随之而来,考验着城市的应对能力。

20世纪中期,全球性的儿童健康杀手小儿麻痹症席捲澳门,许多儿童因此致残甚至死亡。针对小儿麻痺症,澳门引入了疫苗接种计划。医护人员深入社区,为儿童大规模接种疫苗,有效控制了疫情。自1975年开始,澳门就没有再发现小儿麻痹症。这标誌着澳门在传染病预防上,从被动救治转向了主动的预防策略,疫苗接种成为了现代防疫体系的重要组成部分。

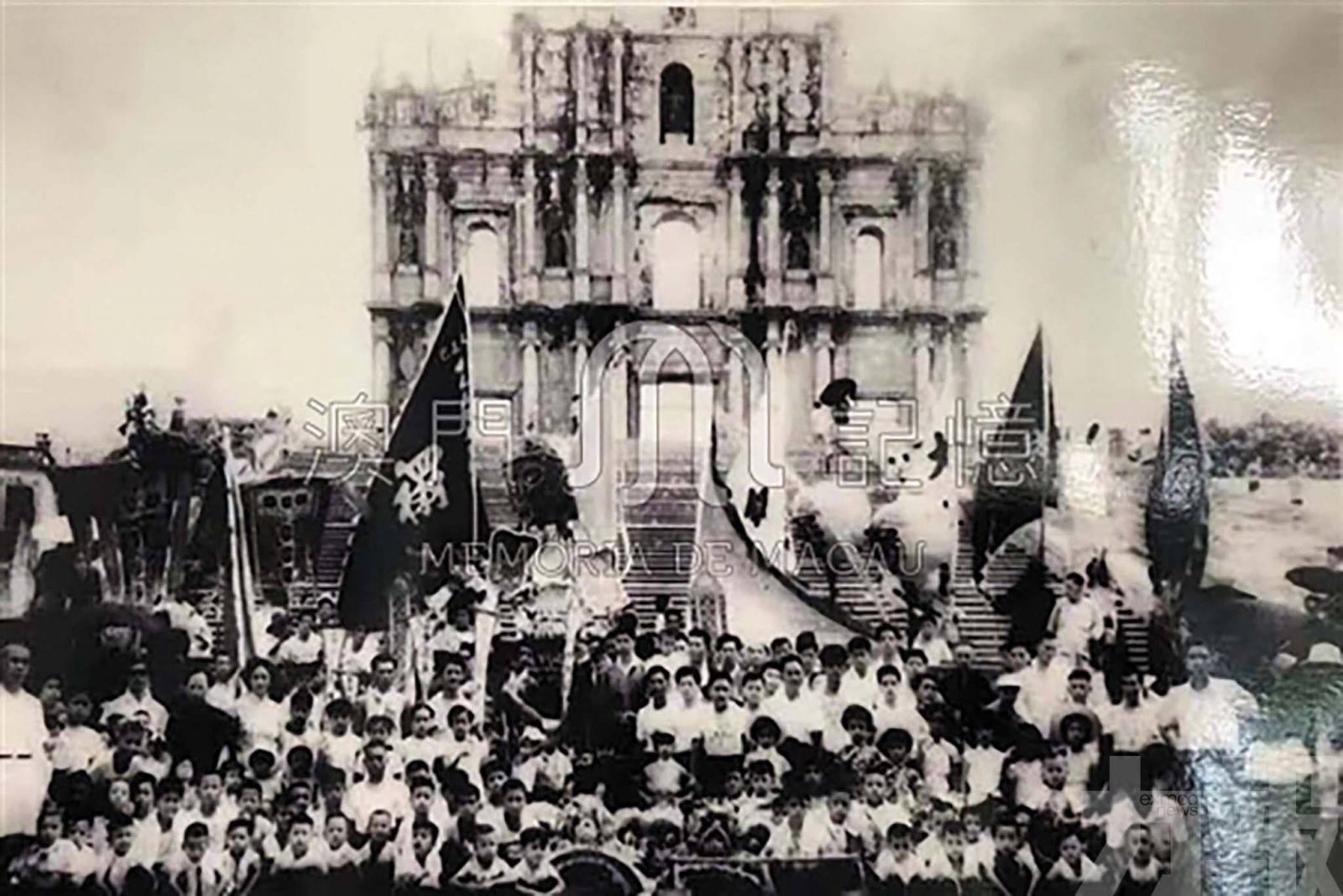

20世纪80年代,爱滋病(AIDS)的出现,为澳门带来了新的公共卫生挑战。澳门首宗爱滋病输入病例是1986年的一名瑞士籍游客。1990 年,澳门发现首例本地人感染爱滋病病例。之后,澳门政府和医疗机构加强对高危人群的监测与干预,推广安全性行为,并对公众进行普及教育。虽然这是一场长期战役,但澳门在爱滋病防治上的努力,体现了公共卫生服务从单一疾病控制向综合性、社会性干预的转变。 旧时澳门民间相信哪咤巡游能赶除鼠疫。(大三巴哪咤庙值理会收藏,蔡少民提供,摘自「澳门记忆」文史网)

旧时澳门民间相信哪咤巡游能赶除鼠疫。(大三巴哪咤庙值理会收藏,蔡少民提供,摘自「澳门记忆」文史网)

新时代科技赋能:协同抗疫筑永续防线

进入21世纪,全球化加速,人员流动日益频繁,传染病跨国界传播的风险也随之增加。澳门在这一时期,先后经历了两场全球性的公共卫生危机——2003年的非典型肺炎「沙士」(SARS)和2020年爆发的新冠疫情(COVID-19)。先后两次大考,展现了澳门在抗击疫情方面,透过治理、科技和协同合作取得长足进步,同时也为澳门如何应对未来的长期「战疫」带来启迪与思考。

要构筑永续的公共卫生健康防线,澳门除了不断强化医疗体系和协作机制,更须持续检视自身治理与公共管理中的问题。正如澳门大学荣休教授王建伟、澳门科技大学社会和文化研究所博士刘俊丽等学者于《澳门治理新冠肺炎疫情的路径、成效与评估》一文中所指出的,新冠疫情让澳门社会清醒认识到经济结构的挑战。实现健康、可持续的经济发展,将为公共卫生提供坚实后盾;同时,强大的公共卫生防线亦是经济繁荣不可或缺的基石。唯有两者相辅相成,方能共建濠江未来福祉。

(本文部分内容引自蔡少民所着之《澳门瘟疫简史》,澳门:蔡少民,2021年)