潮再起时: 百年内港待新生

美国总统特朗普掀起的关税战硝烟瀰漫全世界,国际经济格局随之瞬息万变。在当前的贸易变局之下,追溯历史长河中贸易发展与关税政策的变迁演进,能更清晰地理解地缘政治瓦解再构建之时,相应变化的贸易规则如何重塑城市命运。而位于中国南海之滨的澳门内港,这片经历了数百年沧桑变化的港湾,正是东西贸易史中一个独特而微观的缩影。它见证了16世纪东西方贸易的黄金时代,承载了数百年渔业的兴衰。如今的内港,也在新时代的潮汐波荡下,等待着重焕新生。 澳门内港拥有34座码头,其中很多历史悠久,用途以货运、内河运输和渔业为主。(Fatou 摄,摘自「 澳门记忆 」文史网)

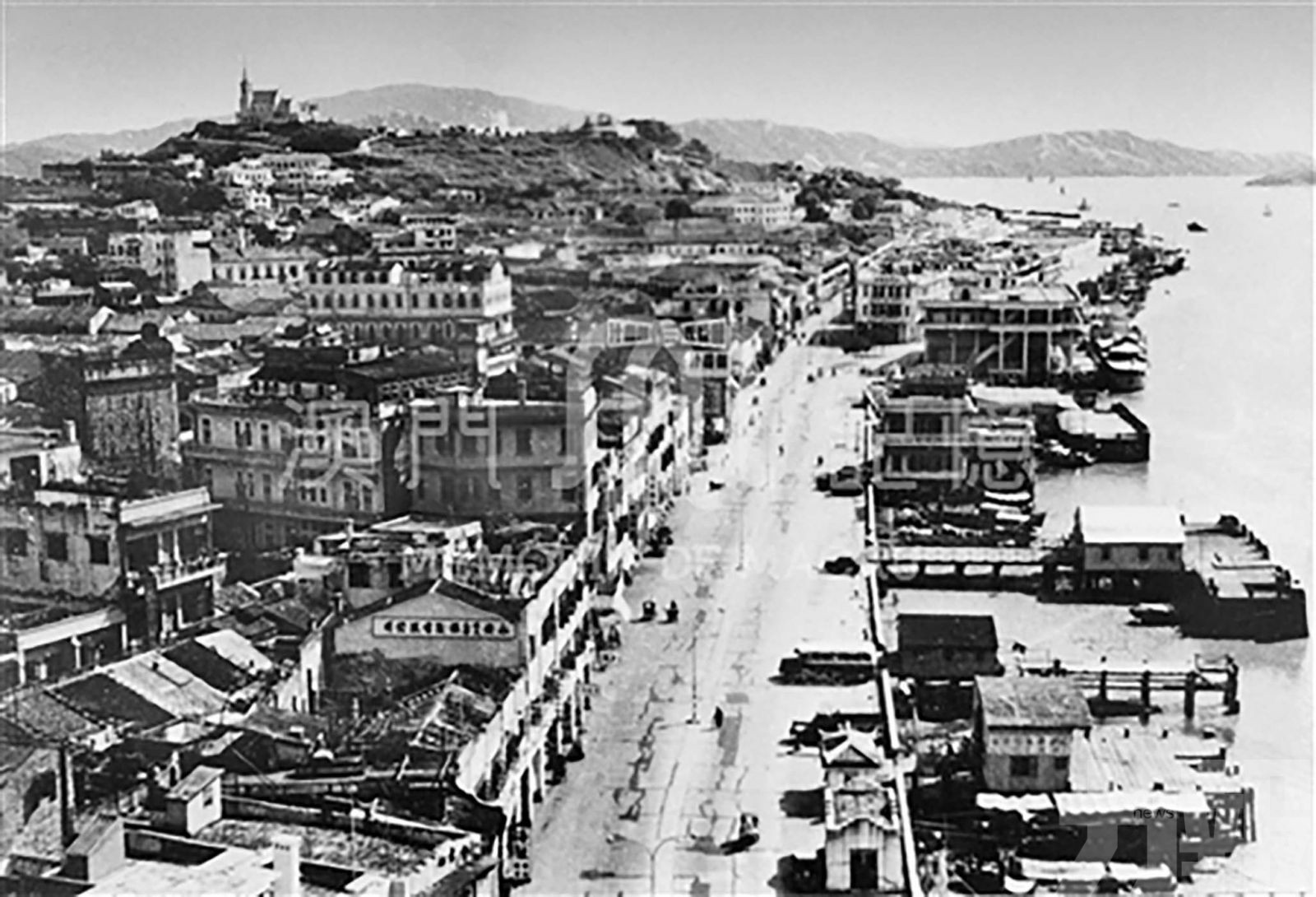

澳门内港拥有34座码头,其中很多历史悠久,用途以货运、内河运输和渔业为主。(Fatou 摄,摘自「 澳门记忆 」文史网) 1950年的内港码头附近是热闹的商业街区。(李玉田摄,澳门摄影学会提供,摘自 「澳门记忆」文史网)

1950年的内港码头附近是热闹的商业街区。(李玉田摄,澳门摄影学会提供,摘自 「澳门记忆」文史网)

2022年,澳门政府编制的《澳门城市总体规划(2020-2040)》正式生效,当中明确指出要规划建设融入防灾、减灾、救灾元素的的沿岸商业街及水岸公园,提升内港经济活力,令区内楼宇老旧、长年受水患影响的内港迎来了「改头换面」的希望。这片充满故事的昔日良港能否重焕黄金时代的光彩,再现昔日荣景呢?

潮汐塑形:天然良港 帆樯林立

今日澳门的内港,主要指澳门半岛西岸,由妈阁庙沿海岸线向北延伸至沙梨头一带的天然港湾。其範围大致从妈阁山脚的妈阁码头,经过司打口、新马路尾,直至康公庙、筷子基一带。这片水域与珠江口相连,潮汐涨落明显,昔日水深港阔,是天然的避风良港。

内港的形成,与澳门半岛的地理特徵息息相关。澳门半岛原是一个由多个小岛组成的丘陵地形,经过数百年泥沙沖积和人工填海,逐渐与大陆相连。

内港正是半岛与珠海湾仔半岛之间形成的狭长水域。其天然屏障和相对平静的港口条件,使其早在葡萄牙人到来之前,便已是岭南地区渔民和小型商船的栖息地。

16世纪中叶葡萄牙人入居澳门后,内港迅速成为东西方贸易的交汇点,迎来了其最辉煌的「黄金时代」。

此时的澳门,作为连接中国、日本、菲律宾(西班牙殖民地)、印度果阿(葡萄牙殖民地)乃至欧洲的唯一合法转口港,内港的码头上帆樯林立,商贾云集。

潮起云涌:东西桥樑 贸易节点

商品,经由内港转运至日本长崎和菲律宾马尼拉,再将来自日本银矿和西班牙在美洲的殖民地的白银运回澳门,形成了一个以澳门为核心的白银贸易网络。内港的码头上,日语、西班牙语、葡萄牙语、汉语混杂,不同肤色的人们穿梭其中,进行着繁忙的交易。

然而,这份荣景随着世界政治格局的变化而逐渐蒙上阴霾。17世纪初,随着日本江户时代实施「锁国」政策,日澳贸易线被迫中断,对内港的繁荣造成了沉重打击。此后,虽然菲律宾贸易仍在继续,但整体贸易额有所下降。葡萄牙人不得不调整贸易策略,将重心更多地转向与中国内地的丝绸贸易,以及与印度和东南亚的转口贸易。内港的角色,也随之从独一无二的贸易枢纽,转变为广州贸易的辅助港和次级转口中心,但其作为对外贸易门户的地位依然重要。

19世纪中叶,全球贸易格局再次剧变,西方列强在中国寻求更大的贸易特权。继英国佔领香港、宣布香港成为零关税的自由港后,清道光二十五年(1845年)11月20日,葡萄牙女王玛丽亚二世强行宣布:澳门内港、凼仔和澳门锚地为自由港,「不论是内河港还是凼仔的海港」一律向其他国家开放贸易。然而,澳葡与清廷关係紧张,华商撤离澳门,反而令澳门一度成为空蕩萧瑟的港口。 19世纪从西望洋山眺望渔船拥簇的内港,一片繁华景象。(利冠棉收藏,澳门历史教育学会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

19世纪从西望洋山眺望渔船拥簇的内港,一片繁华景象。(利冠棉收藏,澳门历史教育学会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

沧海桑田:渔业衰落 外港崛起

时代的巨轮滚滚向前,20世纪后半叶,随着船只吨位的增大和泥沙淤积问题的加剧,水深较浅的内港已无法满足现代航运的需求。1960年代后,澳门开始大规模建设深水码头和新港口设施——外港码头,承担了绝大部分客运和货运功能,成为澳门对外交通的主要门户。

再加上,一度繁盛的渔业也随着经济转型、渔业资源枯竭和渔民转行而日渐式微。昔日千帆竞发的景象不复存在,大部分渔船已迁往更外围的港口或逐渐退役。内港两岸的鱼栏、修船厂逐渐关闭,许多码头和仓库亦日渐衰败。曾经人流如织的十月初五街、草堆街荣景不再,难见往日辉煌。

虽然这些内港周边的街道已不复当年繁华热闹,但附近沿海岸线保留的大量历史建筑,如海事博物馆、妈阁庙、码头旧址等,毫无疑问仍是构成展现澳门历史文化风貌的重要部分。2023年,继启动《澳门城市总体规划(2020-2040)》之后,澳门特区政府为推动历史片区活化工作,加强文化资源转化利用,使片区发挥牵引周边区域协同发展的作用,推出「内港23号及25号码头活化计划」,并为此组成多部门协同合作的工作团队——包括文化局、市政署、海事及水务局、交通事务局、土地工务局、治安警察局、消防局等。此项计划的诞生和推进,说明特区政府鼓励企业对非博彩元素项目的投入、打造特色文旅观光地标及开拓更多文旅元素的决心,由此可见在不同行业联动发展的作用下,内港仍有机会焕发新生,成为一个融合历史记忆、文化传承、休闲旅游与城市更新的重要片区,并帮助提升澳门文化影响力,以此进一步发挥澳门作为「一基地」的多元文化魅力。

(本文部分内容引自陈炎所着之《澳门在近代海上丝绸之路中的特殊地位和影响》,《RC文化杂誌》1993年第二季度,澳门文化司署出版)