同舟渡风雨 丹心照濠江: 澳门的抗战岁月

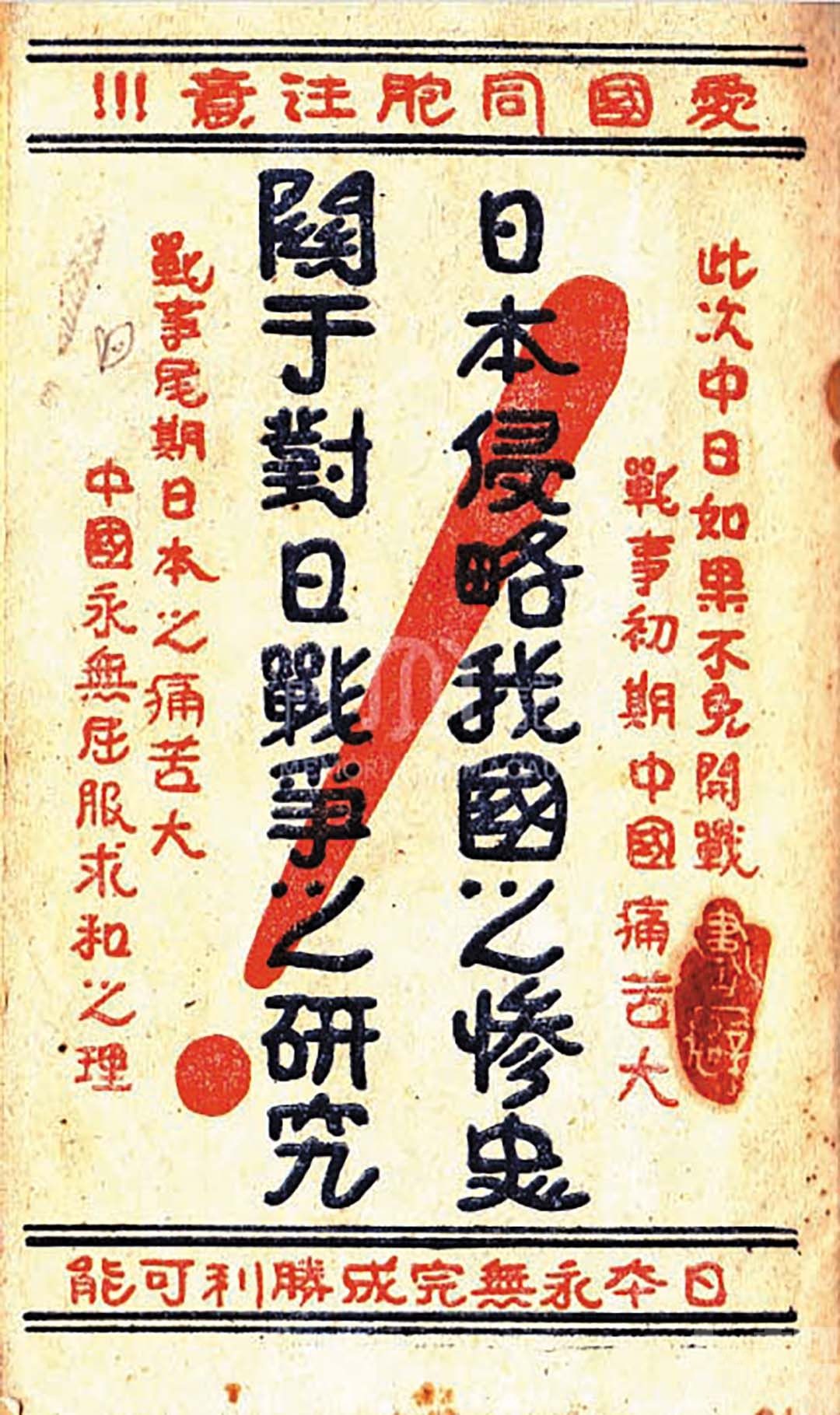

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。自7月以来,澳门特区为弘扬及传承抗战精神,开展了一系列主题鲜明、内容丰富的活动,包括举办纪念抗战胜利80周年主题展览及专题研讨会,其中主题展览由特区政府与中国人民抗日战争纪念馆联合举办,在8月下旬至9月下旬逾中葡综合体举行,展现中国人民艰苦抗战历程,以及澳门同胞在抗战中的特殊贡献。澳门虽是一座小城,但在历史的宏大叙事中,却以特殊的角色发热发光,它虽曾名为「中立」,实则「不屈」,无数爱国志士在澳门筑起的抗日生命线,是本澳人民坚韧与爱国情怀的真实写照。 抗战时期《 抗战宣传小册 》。(罗景新收藏、澳门中华教育会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

抗战时期《 抗战宣传小册 》。(罗景新收藏、澳门中华教育会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

孤悬海外的「中立区」:夹缝中的坚守

1931年「九一八」事变后,日本加快对中国的侵略部署,1932年,葡萄牙公开表达了对中日冲突持中立立场。直至1937年全面抗战爆发后,中国大陆烽火连天之际,葡萄牙亦于1939年正式宣布在二战中保持中立,澳门也因此获得了「中立区」的身份。

在这种名义上的中立状态下,澳门成为中国东部沿海地区唯一未有硝烟的「孤岛」。但是身处「中立区」的澳门民众却未置身事外,他们用各种实际行动展现抗日决心。惟葡澳当局当时因不愿得罪日本,竭力限制澳门民众举办抗日活动及成立抗日团体。澳门各界只能以「救灾」、「赈兵灾」为名募集善款,进行抗日救亡活动。1937年7月下旬,澳门工商界成立澳门各界救灾会,这是抗战期间澳门最大的救亡团体。之后,澳门妇女慰劳会(后改名为澳门中华妇女会)、澳门新闻记者联合会亦应运而生。据澳门《华侨报》统计,抗战时期澳门本土成立逾30个救国社团,通过献金、捐薪等运动及各类义演义卖募集善款,支援抗战。这些捐款不仅用于购买军用物资,还用来救济难民、抚恤烈士家属。

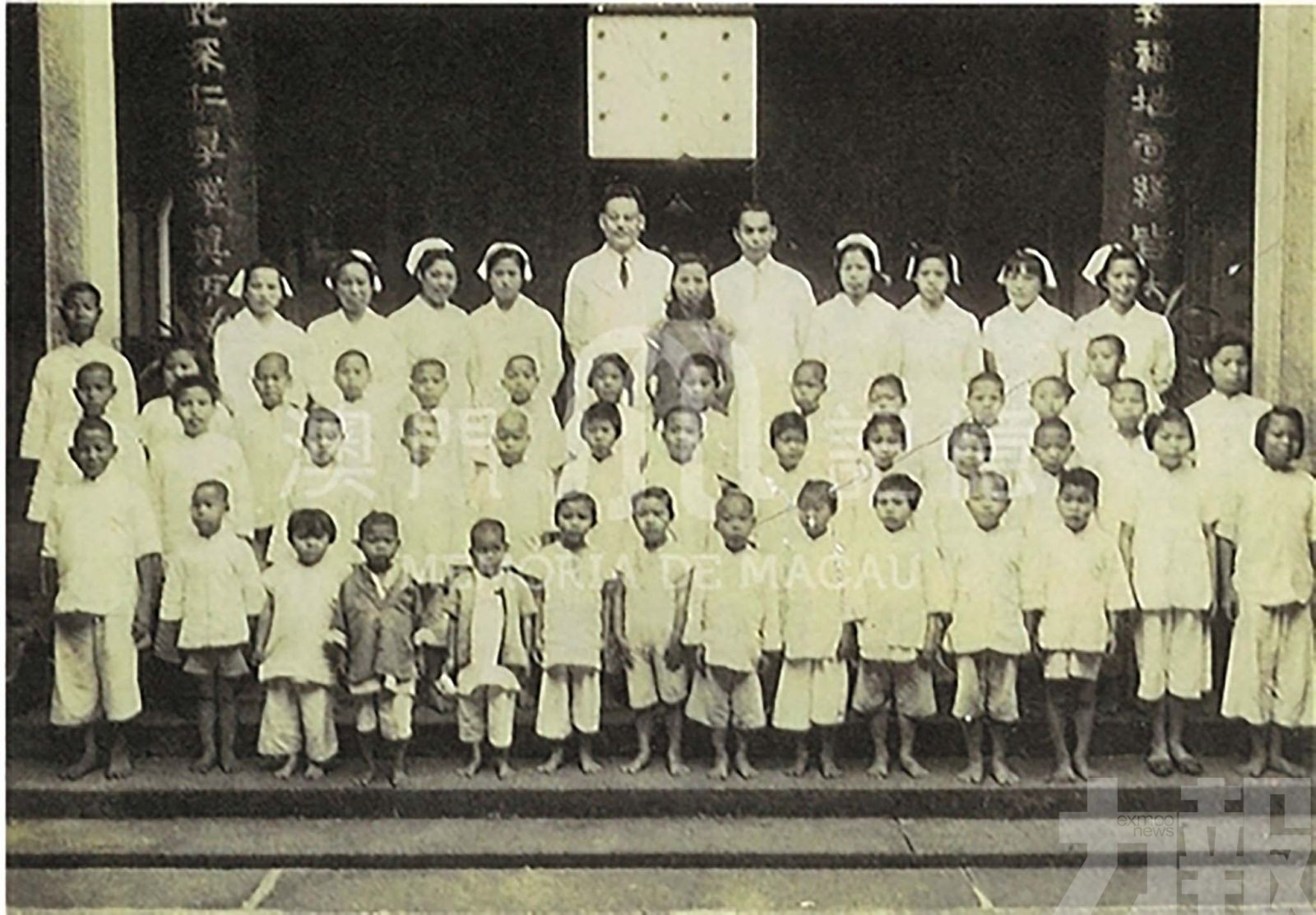

抗战期间,救亡团体还组织有志青年返内地直接参加对敌作战。由傅玉兰主编的《抗日战争时期的澳门》中记录,1932年淞沪抗战爆发后,上海作为世界上澳门葡人移民最多的聚居地,澳门市民为此纷纷支援上海。其中,澳门柿山结义堂教头李福伍回国参加十九路军并担任大刀队教练,勇赴上海前线。 1932年,日军在上海发动「 一•二八 」事变,澳门筹赈东北兵灾会改名未阖澳华侨筹赈兵灾会,支援十九路军抗日及赈济上海受灾难民。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

1932年,日军在上海发动「 一•二八 」事变,澳门筹赈东北兵灾会改名未阖澳华侨筹赈兵灾会,支援十九路军抗日及赈济上海受灾难民。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

民族有难 血浓于水:风潮中的信念

1941年太平洋战争爆发,日军大举南进,澳门接收了大量从广州、香港等地涌入的难民,根据刘龙华、夏泉在《抗战时期澳门〈华侨报〉「和」「战」之争》一文中所整理出的数据,澳门人口在短短五年内,从1937年的15万人激增至1943年的45万;同时,澳门又面临海上交通断绝,对外贸易中断,社会经济、医疗卫生、基础设施都承受着前所未有的巨大压力。

长达三年零八个月的「风潮」期间,由于洋米无法输入,澳门一度陷入粮食极度短缺的困境,再加上大量难民涌入,1942年1月到12月,小小的澳门每个月竟有1,500人饿死。大难当前,以镜湖医院、同善堂、澳门中华妇女会等为首的澳门本地慈善救助组织,挺身而出,不仅收容、救治难民,还施粥赈济,并推行以工代赈,给予难民工作机会,偿付其薪资,助其维生。镜湖医院还组织医疗队伍,将药品和物资运往广州、中山、新会等地,为前线和后方的抗日军民提供医疗支援。

抗战期间,同善堂施粥派米。(同善堂收藏、澳门中华教育会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

抗战期间,同善堂施粥派米。(同善堂收藏、澳门中华教育会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

铭记历史 珍爱和平:澳门精神的传承

澳门民众的抗日事蹟,是澳门历史上光辉的一页。这段历史不仅是中国人民抗日战争胜利的重要组成部分,更是澳门这座城市历史中不可磨灭的记忆。

如今,澳门各界举办各种活动纪念抗战胜利80周年,不仅是为了缅怀先烈,亦是从历史中汲取不断前行的动力。从镜湖医院的仁心仁术到各界同胞的慷慨解囊,从普通民众的捐薪捐资到本澳烈士北上抗日的英勇就义,澳门这座小城在时代的风雨中,不仅承载了民族的苦难,亦展现了同仇敌忾的爱国情怀、坚韧不拔的民族气节和在危难中同舟共济的无私人道主义精神。纪念活动的目的旨在提醒民众,今日的和平与繁荣来之不易。唯有以史为鉴,才能更好地珍爱和平;唯有传承爱国精神,才能更好地开创未来的繁荣兴盛。

(本文部分内容引自林钦发所着之《澳门人的抗战》,澳门理工学院:2018)