官民合作共同应对难民危机 设「难民给养所」供临时住所

战时澳门的难民安置工作尤为重要,政府和民间携手合作,共同应对难民危机。澳门政府迅速行动,将医院、教堂及天主教教会学校转化为难民收容中心,并在凼仔、路环等地设立「难民给养所」,为大量难民提供临时住所。

同时,民间社团也积极响应,镜湖医院接收了600名难民,圣若瑟修道院利用青洲水泥厂场地和奥斯定堂为难民提供住宿,观音堂也收留了166名难民。

在难童和孤儿救济方面,澳门同样不遗余力。1941年起,仁慈堂、慈幼会及嘉诺撒仁爱会等机构相继设立孤儿院和托儿所,收容并照顾因战乱受影响的儿童,短时间内就收养了大量弃儿,每月平均人数超过两百人。

镜湖医院慈善会还附设了难童疗养所,专门救济和教养受战事影响的儿童,虽然初定名额为200名,但实际人数常超出规定。澳门各界以实际行动,为战争难民提供了宝贵的人道救助。

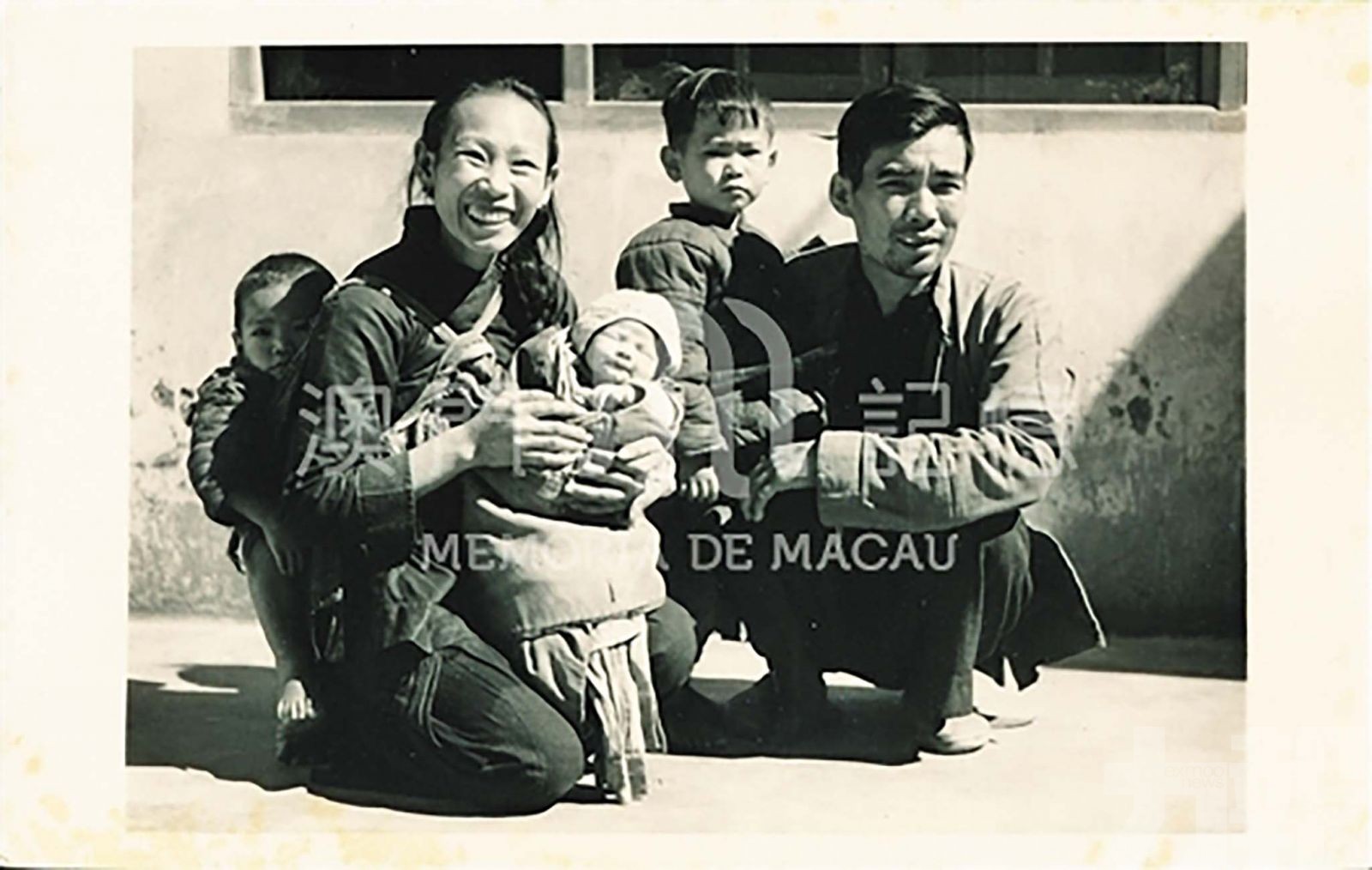

上世纪40年代的难民于岗顶前地领取救济品。(澳门圣若瑟修院收藏,澳门文献信息学会提供,摘自「澳门记忆」文史网)

上世纪40年代的难民于岗顶前地领取救济品。(澳门圣若瑟修院收藏,澳门文献信息学会提供,摘自「澳门记忆」文史网)