多方力量公开筹款 设立义学教育难童

抗日时期,澳门除了透过筹款支援抗战,澳门多方力量还积极设立义学以教育难童。当年1月,私立澳门中德中学在校内创建难民学校,专为失学难童提供教育,至6月已收容6个年级共130名难童。随着战事加剧,难童数量激增,至11月达300人。

同时,港澳赈济会举办的越山义学、雨芬义学等多所义学也积极参与。嘉诺撒女修会在雅廉访大马路新建圣心英文书院,起初仅有27名学生,次年增至200人,多为避难葡侨女学生。1942年,爱尔兰耶稣会士在澳门创立圣类斯书院,收容来自香港的葡萄牙学生,直至1945年。

此外,澳门中华教育会在会员学校中设立20所难民学校。主要庙宇和社团慈善机构也纷纷设立义学,如包公庙义学等。官民合办的澳门救济难民兼管理粮食委员会在难民营举办义学,为300名失学难童提供教育机会。办学经费多通过公开筹款和私人捐赠获得。

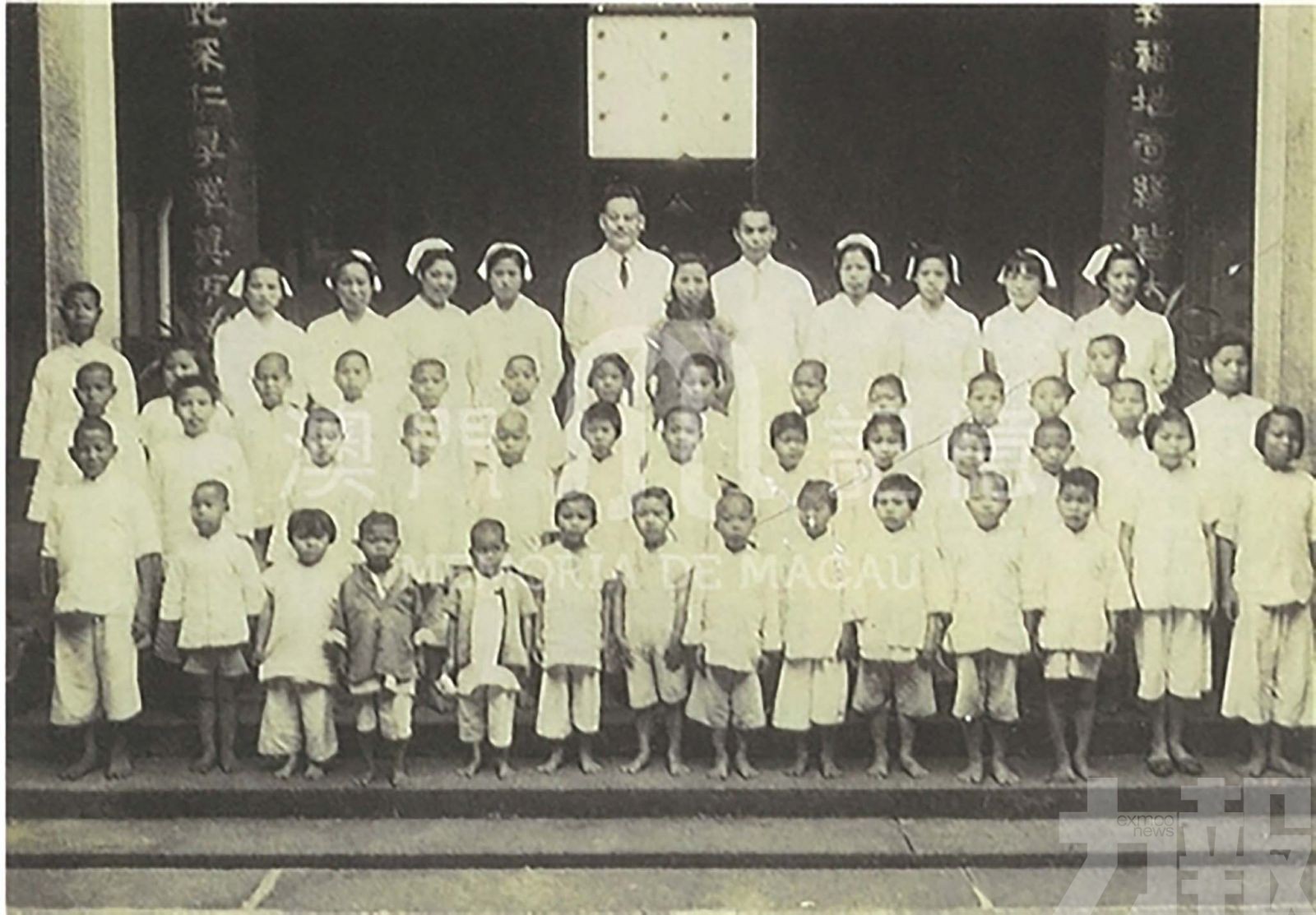

镜湖医院难童教养所部份难童合影。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

镜湖医院难童教养所部份难童合影。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)