澳门盂兰节: 百年香火中传承情与义

九月初,澳门的晚上暑气虽未散尽,人们渐已能感受到些许秋意。此时若走上街头,很可能会看到街角处一簇簇橙红的香火在纸镪焚烧的烟雾中明明灭灭,阿婆在一旁将水果等食物放在一旁,并双手合十、轻声念祷:「食饱好上路」。这是农曆七月十四日盂兰节晚上,澳门人常会见到的「烧街衣」景象。 每年农曆七月十四「 盂兰节 」,都有不少市民按传统习俗进行烧街衣及祭祀仪式。 (力报资料图片)

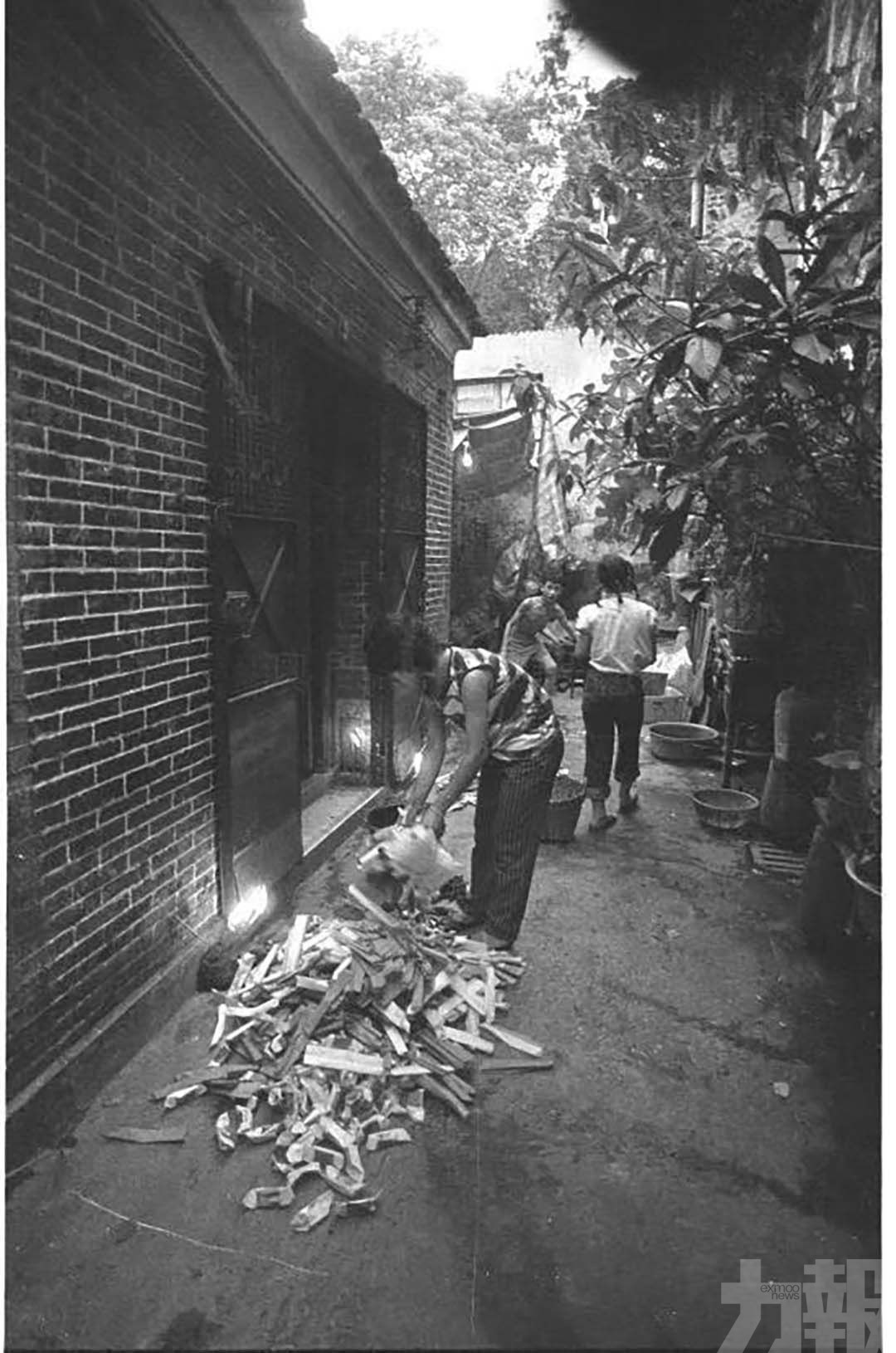

每年农曆七月十四「 盂兰节 」,都有不少市民按传统习俗进行烧街衣及祭祀仪式。 (力报资料图片) 上世纪80年代,每逢盂兰节,民众在街角地面上焚烧纸镪,常会引发火灾。(陈永汉提供,摘自 「澳门记忆」 文史网)

上世纪80年代,每逢盂兰节,民众在街角地面上焚烧纸镪,常会引发火灾。(陈永汉提供,摘自 「澳门记忆」 文史网)

今年的盂兰节是9月5日,澳门市政署早在8 月23日起即于黑沙环、祐汉、台山、筷子基、青洲、林茂塘、凼仔及路环市区的公共街道设置了约300个烧衣桶,方便市民进行路边的祭祀活动。同时,市政署亦提醒市民,祭祀后务必清理现场物品,并待火种熄灭后才离开,以免引起火灾及造成环境卫生问题。

溯源传统信仰:孝悌为本 普渡众生

澳门虽地处边陲,却承载着不逊于广袤内地的深厚中国传统文化根基,盂兰节等民间信俗在澳门源远流长,历经百年依然极具生机,正是佛教与道教两大中华信仰根植于这座城市血脉之中的生动体现。

在佛教中,盂兰节源于《盂兰盆经》中目犍连尊者救母的故事。梵语中,「盂兰盆(avalambana)」的「盂兰」意为「倒悬」,「盆」的意思则是「救器」,故「盂兰盆」的原意指的是用来拯救「倒悬之苦」的器物。据《盂兰盆经》记载,目犍连以神通发现亡母堕入饿鬼道,受尽饥渴之苦。佛陀教导目犍连,在七月十五日佛欢喜日,以百味饮食置于盂兰盆中,供养十方僧众,就能令母亲脱离苦难。这便是盂兰节的起源。

同时,在传统道教信仰中,农曆七月十五为中元节,是地官大帝的圣诞。地官掌管地府,会在这一天赦罪。民间相信,七月十五地府大门打开,阴间孤魂野鬼会回到阳间。因此,人们会设斋普渡,以祭祀亡魂,祈求祖先安宁,保佑自身为「鬼节」,而农曆七月则称为「鬼月」。

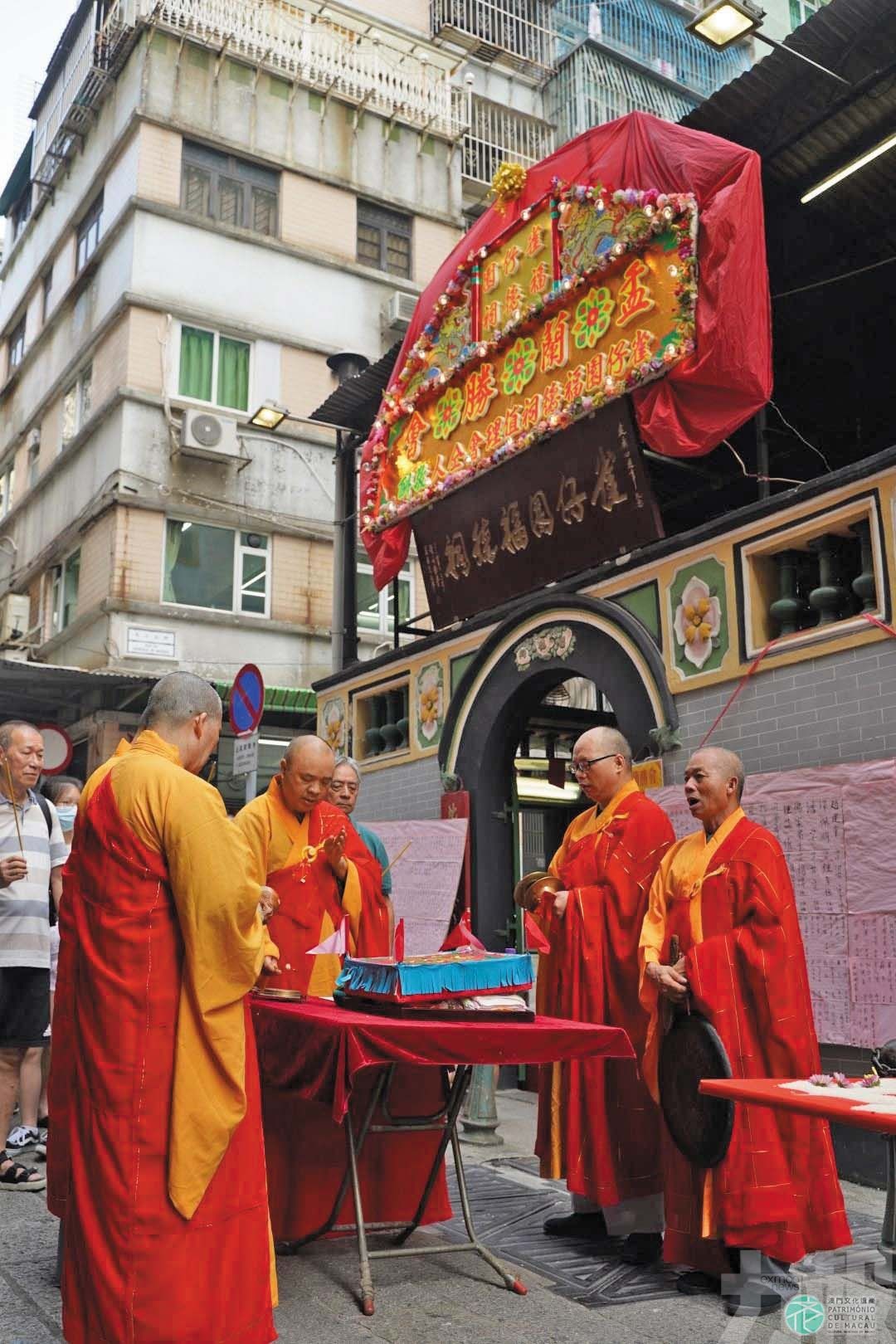

在澳门,佛教和道教信仰共同构成了盂兰节丰富的文化内涵。它不仅是缅怀先人、寄託思念的时节,更展现了中华民族孝悌为本、慎终追远、注重伦理的传统观念。 盂兰节期间,很多澳门庙宇会举行法会,超度亡魂。(摘自 「澳门文化遗产」 网站)

盂兰节期间,很多澳门庙宇会举行法会,超度亡魂。(摘自 「澳门文化遗产」 网站)

传承民俗文化:弘扬美德 凝聚社群

盂兰节作为中华传统民俗文化的重要组成部分,在全世界华人社群中一直盛行不衰,并由此发展出各具特色的祭祀活动。祭祀活动的核心是透过向祖先或幽魂祭拜、施食,抚慰亡灵,藉此庇佑家宅平安。

相较于近邻香港举办规模盛大的盂兰胜会,澳门盂兰节的庆典规模虽然较小,却很注重仪式感和宗教氛围。每逢农曆七月,澳门各个街区都有大批民众自发参与路边的祭祀活动。这些活动通常在入夜后进行,仪式内容丰富,包括上香点烛、供祭品、烧纸钱街衣、撒食撒钱等。同时,盂兰节也发展出一些具有本地特色的文化禁忌,例如:忌夜游、不碰祭祀品、避免靠墙行走、身上挂铃、不宜嫁娶、搬屋、动土等民间忌讳。除了街头的祭祀活动,本澳许多庙宇通常也会举行盂兰法会及醮会。这些法会、醮会由僧人或道士主持,诵经超度亡灵,仪式较街边祭祀更为庄重。

近年来,澳门社会已普遍意识到民俗文化是一座城市软实力的重要组成部分,亦是连接社区群体情感的纽带。澳门特区政府亦于2020年,将盂兰节列入澳门非物质文化遗产清单。这不仅是对传统文化的认可,也为其保育及传承提供了法律和政策保障。

现代治理加持:平衡安全 永续传承

由于盂兰节庆典中涉及大量焚烧香烛、衣纸,为城市带来火灾隐患,澳门特区政府每年都严阵以待,再加上民间祭祀活动常导致人群聚集,为了维护节日期间的公共安全与秩序,特区政府会提早採取一系列措施,平衡民俗传承与公共安全。例如,消防局会加强巡逻,特别是在设有祭祀点和烧衣炉的区域,提醒市民注意火种管理。市政署和清洁专营公司亦会增派人手,加密对烧衣区周边的清洁频次,及时清理灰烬和垃圾,尽力维持市容整洁。

盂兰节在澳门的历史传承与现代演进,是澳门这座城市文化韧性的生动写照。从传统的「孝悌为本」伦理观念,到现代社会对公共安全的严谨管理,以及特区政府对非物质文化遗产的积极保育,澳门的盂兰节不仅是一个纪念先祖的节日,更是一扇窗口,对全世界展示澳门既拥抱现代的繁华与进步,也守护古老的智慧与温情,让传统民俗文化在多元社会中焕发新机,成为连接这座城市过去与未来、凝聚社区情感的信仰纽带。

(本文部分内容引自郑阿财、姚孟君所着之《<盂兰盆经>系及其注疏与佛教中国化》,《普门学报》第24期,台湾普门学报出版社,2004 年11月;及姬朝远所着之《澳门多元宗教文化资源的认知与利用》,《「一国两制」研究》2019年第2期(总第40期),澳门理工学院)