抗战时期大量难民涌入 澳门爆发粮食恐慌

侵华战争爆发后,当时宣布中立的葡萄牙政府非常担心日本佔领澳门,透过巴西政府向日本政府明确发出照会指出,如果日本胆敢侵略澳门,巴西将会把国内的300多万日本移民全部驱逐出境,令到澳门成为抗战中的「世外桃源」,于是大批难民不断涌入澳门避祸。接下来几年里,澳门人口从1939 年的17万人激增至约70万人,给这个小殖民地的经济带来了沈重压力。

1942年,镜湖医院与怡兴堂合办施粥会救济贫民。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自 「澳门记忆」 文史网)

1942年,镜湖医院与怡兴堂合办施粥会救济贫民。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自 「澳门记忆」 文史网)

澳门属于外向型经济,严重依赖对外贸易。由于香港及东南亚广大地区均已被日军佔领,海上交通线被切断,赖以生存的对外贸易严重萎缩。不久,工业生产就因原材料匮乏、市场萎缩陷入困境。别的姑且不论,就连维持百姓生存的粮食都严重缺乏。

第一次粮食恐慌期

1942年1月,澳门步入抗战以来第一次粮食恐慌期。由于战争时期,海上交通断绝,对外对内贸易一度中断,特别是海外的洋米无从运入,粮食只能来自中山、新会等县,而日军汉奸又力加操纵,从中牟取暴利,致使粮食价扶摇直上。1942年粮价暴涨,黑市米每斤8元以上,每担800元,而普通劳动者平均日薪约一元,只能买米一百多克,当时居民只得靠食木瓜茎、野菜、榕树子来充饥。高士德马路榕树子最多,俯拾人众多,成为一景,如能吃到粥的人家已算不错。当时有一种称为「马粟」(粟米),坚硬非常,基本上无法煮烂,难以消化,食者从大便排出;饥民已饥不择食,不少饥民竟从粪便中捡回粟米再煮食。

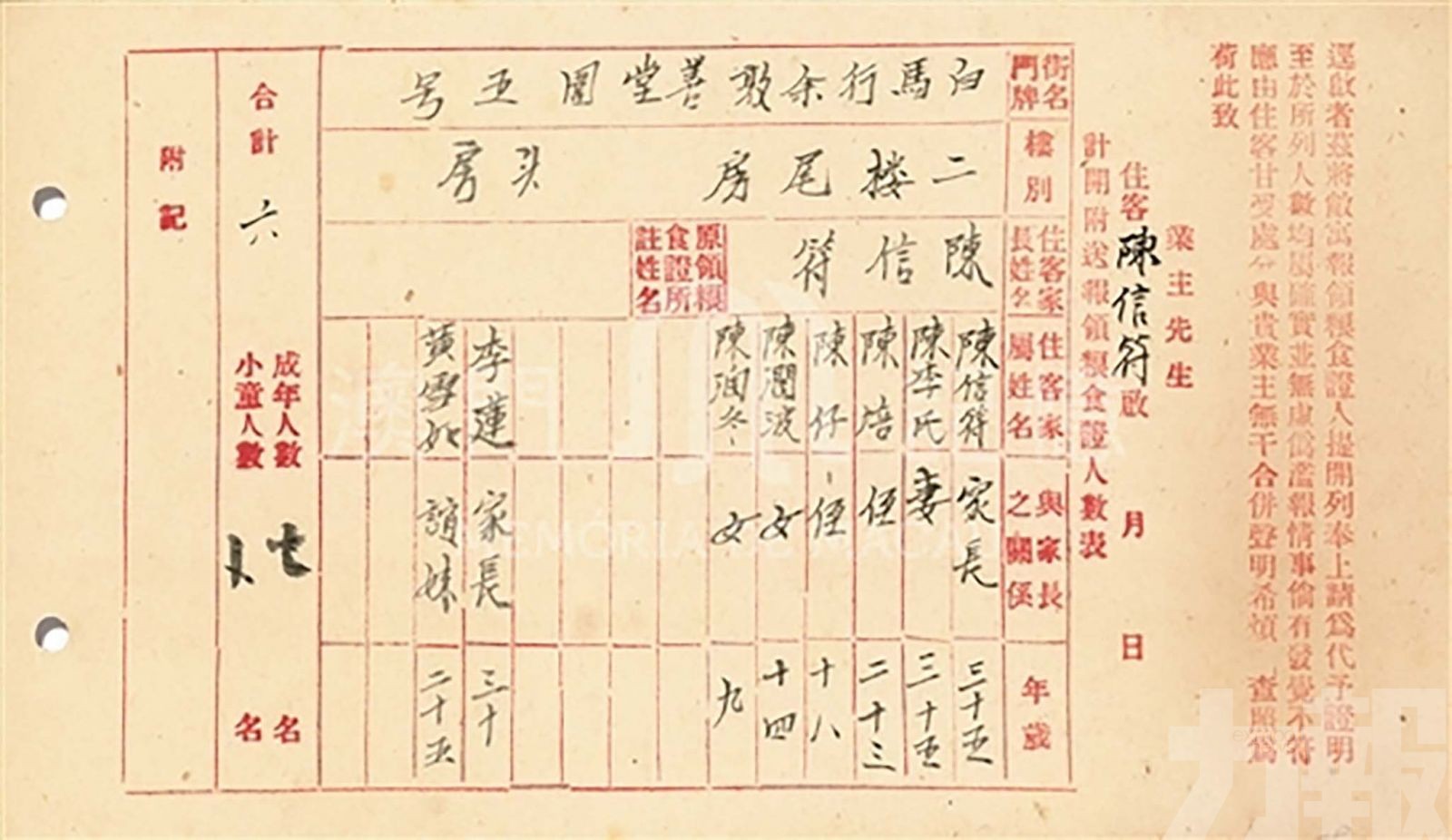

为保障供应和解决澳门市民食物短缺问题,澳葡政府在澳门和凼仔等地设有公价米出售站15处,颁布条例限定米市价格。但米商仍有哄抬价格,政府颁布新法令以打击非法黑市米,从1941年开始执行粮食分配制度,居民凭米粮证到指定粮站限购分配的粮食,其余的杂货舖必须关闭。

澳门民间社团和慈善机构同样以多种方式救济难民和贫民:一是向贫民出售低价饭粥,二是赠医施药,三是施赠寒衣物品。例如,1941年1月,有百名难民在新口岸填筑劳作,同善堂每天供给粥八大桶。1942年1月,天主教救济会在长亭、妈阁等设立贫民饭场,每天平价售出1,000份,次年4月改为售粥。

平抑米价委员会

另据《澳门记忆》网站的《澳门出现抗战以来第三次粮食恐慌期》记载,1945年5月23日,澳门出现抗战以来第三次粮食恐慌期,因日军封锁澳门,再次出现食米短缺,导致米价暴涨,本月20日时,每担米涨至280元。热心人士甘志远、黄森、黄球、黄祥等人组成「平抑米价委员会」。在有关平抑米价的会议上,该会委员当着经济局局长罗保、贸易局司理梁基浩的面,指责政府将食米定价过高。由于该会对澳门米价的干预,导致24日澳门米价急跌,每担米价一日间竟跌至60. 70元。

由陈锡豪的《抗日战争时期的澳门》称:1945 年5月澳门的粮食危机,一方面米价上升到市民无力购买的地步,另方面是米商大量囤积不售,加上日军封锁澳门谣言,情况已到人人自危境地,米价上涨到每担280元,政府曾委託9家米店出售公米,以每元10两出售,则有人以每元9两收购而以每元7两出售,令粮价高涨,政府一直拿不出有效措施打击。至5月底由当时经济局长罗保等人出面召集米商,要求平抑米价,指令平抑米价委员会强力对付奸商,并由政府强制清点存米,调查发现全澳米商有存米达57,000斤,存穀更达694,000余斤,在舆论指责下,米价开始下跌,并一日三跌。可见,米粮实是人为操纵。

一方有难,八方支持

总的来说,澳门在抗日战争期间成为中国难民和周边外国侨民逃避战争的目的地,但澳门乃弹丸之地,战时物资短缺,短期内人口激增,加上四週相继沦陷,运输困难,粮食不足终于爆发严重饑荒,饿死者众。不过,一方有难,八方支持,澳门民间组织如镜湖医院慈善会、同善堂、天主教会、商会等相继发起救助运动,赈济难民,拯救了不计其数的宝贵生命。

澳门人还以认购抗战救国证券、捐输抗战急需物资、募捐现金、组建抗战救国宣讲团、创办抗战刊物、安置赈济居澳外国和各地难民等方式,开展抗战救亡和宣传,为抗战提供了力所能及的支持和帮助。

本文部分内容引自「澳门记忆」文史网的由澳门历史档案馆藏缩微胶捲的《戴恩赛电请设法救济在澳侨胞案》以及由陈锡豪所着的《抗日战争时期的澳门》