澳门青年无私投身抗日战争 书写抗战烽火中的青春赞歌

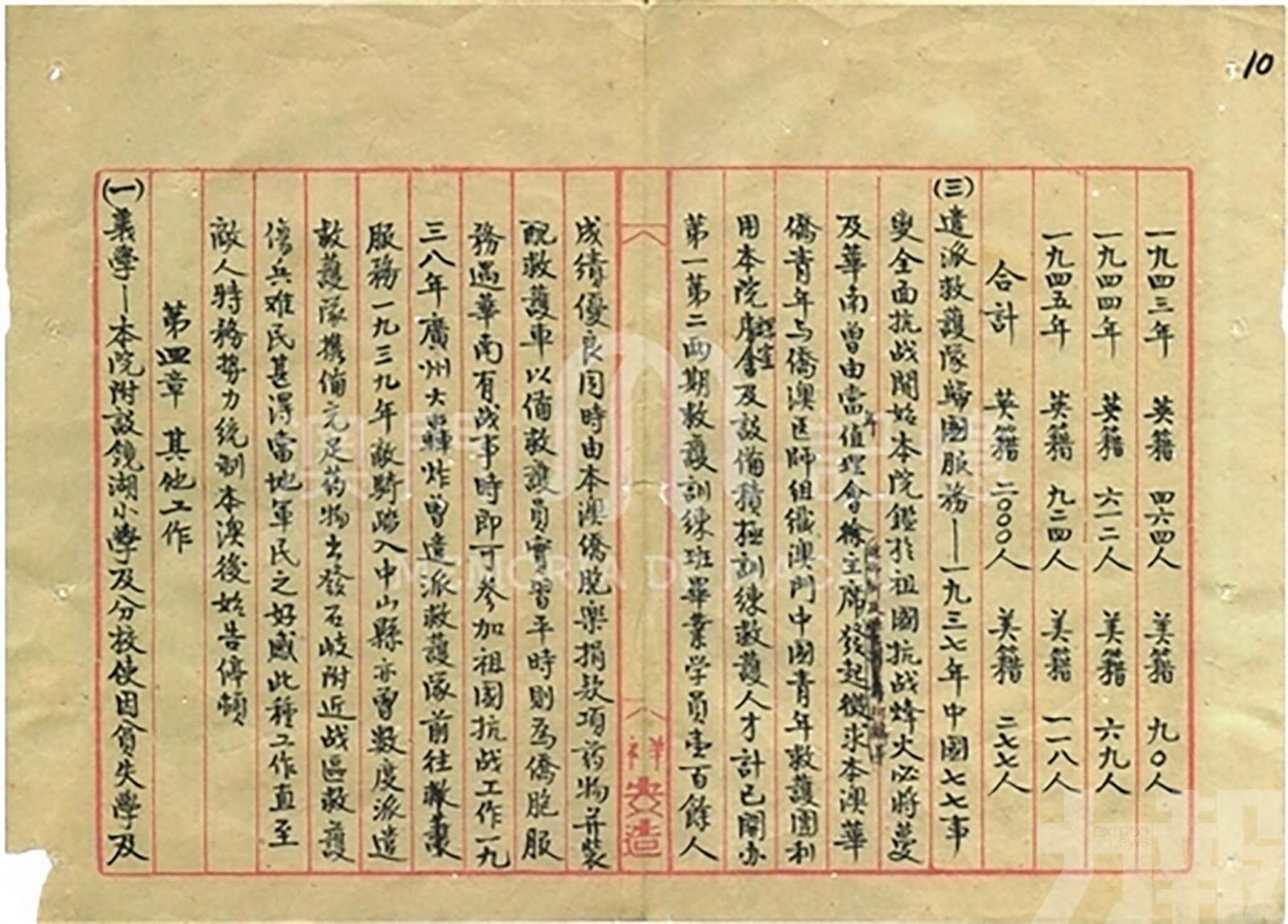

在1937年至1945年的抗日战争期间,中华民族面临着前所未有的危机与挑战。在这场全民族的反侵略战争中,每一个角落都涌现出了无数可歌可泣的英雄事迹。澳门,这个位于中国南疆的小城,虽远离主要战场,却以其独特的方式,为抗战贡献了自己的力量。其中,澳门青年组织一个又一个抗日团体,以其无私的奉献和坚定的信念,为中国人民抗日贡献澳门力量。 镜湖医院在抗战期间之工作概况草稿中,第 (三) 有关派救护队归国服务等记述。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自 「澳门记忆」 文史网)

镜湖医院在抗战期间之工作概况草稿中,第 (三) 有关派救护队归国服务等记述。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自 「澳门记忆」 文史网)

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,标誌着日本帝国主义发动了全面的侵华战争。面对国难,全国上下迅速掀起了抗日救亡的高潮。澳门,虽为葡萄牙殖民地,但当地民众的爱国热情并未因此减退。随着战事的蔓延,澳门社会各界纷纷行动起来,以各种形式支援祖国的抗战事业。

正是在这样的背景下,澳门中国青年救护团应运而生。1937年10月24日,在澳门社会人士及镜湖医院值理等53人的倡议下,澳门中国青年救护团在商会举行了发起人大会。会议公推镜湖医院值理徐伟卿为团长,柯麟为训练部长,并暂借镜湖医院一部分作为该团办事处,公开招收第一期学员。这一举措,标誌着澳门青年正式以医疗救护的形式,投身到抗战救亡的洪流之中。

救护团的宗旨与训练

澳门中国青年救护团的成立,旨在训练青年救护人员,组织救护队,徵集救伤药物,实际参加救护受伤兵士难民及宣传防空常识。其宗旨明确,行动迅速,很快便吸引了大量有志青年的加入,第一期便取录男女学员50人。

救护团的学习内容丰富而全面,涵盖了急救法、消毒法、绷带用法及实习、防空及防毒知识、护病学、防避弹击法、担架术等多个方面。其中,柯麟医生亲自教授救急法,为学员们提供了宝贵的实践经验和理论知识。在救护团的第一期学员毕业纪念刊中,柯麟医生对成员们寄予了厚望,他要求大家抱定牺牲为国的决心,具备刻苦耐劳的精神,拥有温柔和蔼的态度,紧密团结,并执行自我批判。这些要求,不仅是对学员们专业技能的考验,更是对他们爱国情怀和人格品质的锤鍊。

经过严格的训练和考核,救护团的学员们掌握了系统的救护知识和技能,为随时支援前线救护工作做好了充分準备,救护团曾训练两期救护人员,共约80余人,他们的年龄大多在16至30 岁之间,风华正茂,却毅然决然地选择了这条充满危险与挑战的道路,用自己的青春和热血,为抗战事业贡献着力量。

澳门中国青年救护团成立后,迅速投入到抗战救护工作中。他们不仅在澳门本地开展宣传活动,提高民众的防空意识和自救能力,还积极组织救护队,前往前线参与伤兵难民的救护工作。 1938年,澳门中国青年救护团教职员暨第一期毕业同学合照留影。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

1938年,澳门中国青年救护团教职员暨第一期毕业同学合照留影。(澳门镜湖医院慈善会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网) 组织成立澳门中国青年救护团的柯麟医生。 (澳门镜湖医院慈善会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

组织成立澳门中国青年救护团的柯麟医生。 (澳门镜湖医院慈善会提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

澳门青年直接投身抗战

此外,澳门民众直接投身于祖国的抗日救亡运动中,以实际行动支援祖国抗战。1937年8 月,经陈少陵、杨梅岭等人提议,召开了澳门抗日救亡工作联席会议。会议决定组织救亡宣传及服务团体到内地农村进行宣传动员,并由陈少陵与杨梅岭具体负责组团及筹办回国事宜。在社会各界支持下,10月2日,第一批16名「旅澳服务团」团员在陈少陵、杨梅岭带领下开赴江门乡村进行抗日宣传。1938年8月1日,续派出第二批回国服务团。服务团坚持2年多时间,直至1939 年11月,受困于政治环境恶劣与经济来源中断,旅澳中国青年乡村服务团被迫解散。

继旅澳中国青年乡村服务团开赴内地后,1938年10月,澳门地下党组织开始动员和布置澳门地下党员和爱国青年回国服务。从1938年11月到1940年6月,回国服务团先后组织10个工作队与1个机工队共167名队员,前往广东的开平、鹤山、顺德、番禺、东莞、宝安等城乡地区,从事抗日救亡宣传、战地救护、民众动员、部队政工、机械修理等等多种抗日救国工作。

不仅如此,澳门回国服务团还直接参加战斗。1939年8月日军进攻深圳的战斗中,回国服务团第三队便组织和发动民众武装参加抗战和坚壁清野、支援游击队的工作,并领导200余名民众武装监视日军和掩护民众避难,并和游击队一同上火线作战,其中队员梁捷在战斗中不幸牺牲。1940年底,加入广州市区游击第二支队独一中队的服务团成员侯取谦在番禺沙湾战斗中,为攻克日军炮楼英勇牺牲。

他们的无私奉献和坚定信念,成为了抗战期间一道亮丽的风景线。同时,救护团还通过宣传防空常识、组织救护训练等方式,提高了民众的自我保护意识和能力,为抗战胜利奠定了坚实的群众基础。

澳门中国青年是抗战期间澳门民众支援祖国抗战的重要力量。他们以医疗救护、直接参与似战斗为形式,以无私奉献为信念,以英勇无畏为精神,书写了一段段动人的历史篇章,展现澳门人爱国护国的拳拳之心。

本文部分内容引自「澳门记忆」文史网,娄胜华所着的《救亡与统战:中国共产党在澳门的组织与活动(1921-1949)》