录今年第六宗本地基孔肯雅热确诊个案 当局加强灭蚊行动

卫生局周一通报,接获一宗本地基孔肯雅热确诊个案,为今年第六宗本地病例。患者为53岁本澳男性居民,居于澳门烂鬼楼巷19至23号适宜大厦。患者于10月3日出现四肢关节疼痛,至10月6 日全身出现皮疹,当日下午前往海傍卫生中心求诊。经公共卫生化验所检测,证实感染基孔肯雅病毒。目前患者病情稳定,正在仁伯爵综合医院接受治疗。

图为市政署对辖下市政设施的灭蚊行动。(市政署图片)

图为市政署对辖下市政设施的灭蚊行动。(市政署图片)

卫生局指出,患者于10月2日至3日期间曾前往珠海,但否认在当地遭蚊叮咬。根据其旅游史、症状出现时间及化验结果,判定为本地感染个案。卫生局已启动防控机制,将派员前往患者居所及主要活动地点附近进行孳生源巡查、环境检查及防範性灭蚊,同时在相关区域展开挨家挨户的病例搜索工作,以防止疫情进一步扩散。

当局表示,基孔肯雅热与登革热同样由带病毒的白纹伊蚊叮咬人类传播,两者的防控措施相同。白纹伊蚊喜于细小、清洁且静止的积水中孳生,颱风过后户外容器积水常成为主要孳生源。卫生局呼吁市民加强清理家居及工作地点周边积水,从源头杜绝蚊虫繁殖。

基孔肯雅热(Chikungunya)又称屈公病,潜伏期约1至12天,多为3至7天。病徵包括发烧、严重关节痛、肌肉痛、头痛、噁心、疲倦及皮疹等,大部分属轻症,病程通常持续数天。虽然重症与死亡病例较少见,但部分患者的关节痛可能延续数週至数月,影响日常生活。治疗以对症缓解为主。

落实「防蚊三招」

卫生局强调,基孔肯雅热与登革热不会人传人,清除孳生源是最有效的预防方式,并提醒居民落实「防蚊三招」:第一,防止家居「孳生」蚊子,应定期清除屋内外积水、花盆托盘、旧轮胎、器皿等容器内积水;第二,防止蚊子「进入」室内,可使用纱窗、蚊帐或开启冷气以降低被叮咬机率;第三,防止户外「叮咬」,外出时宜穿着浅色长袖衣物,并于皮肤暴露处或衣物喷涂驱蚊剂。

此外,卫生局提醒居民,如出现发热、关节痛、皮疹等疑似症状,应及早就医,并向医生说明居住地与近期旅游史,以利诊断与防疫追蹤。医生如怀疑患者感染基孔肯雅热,须及时进行检测与通报。公共卫生化验所已可提供相关检测服务,市民如有疑问可致电传染病热线2870 0800 或浏览卫生局传染病资讯网页。

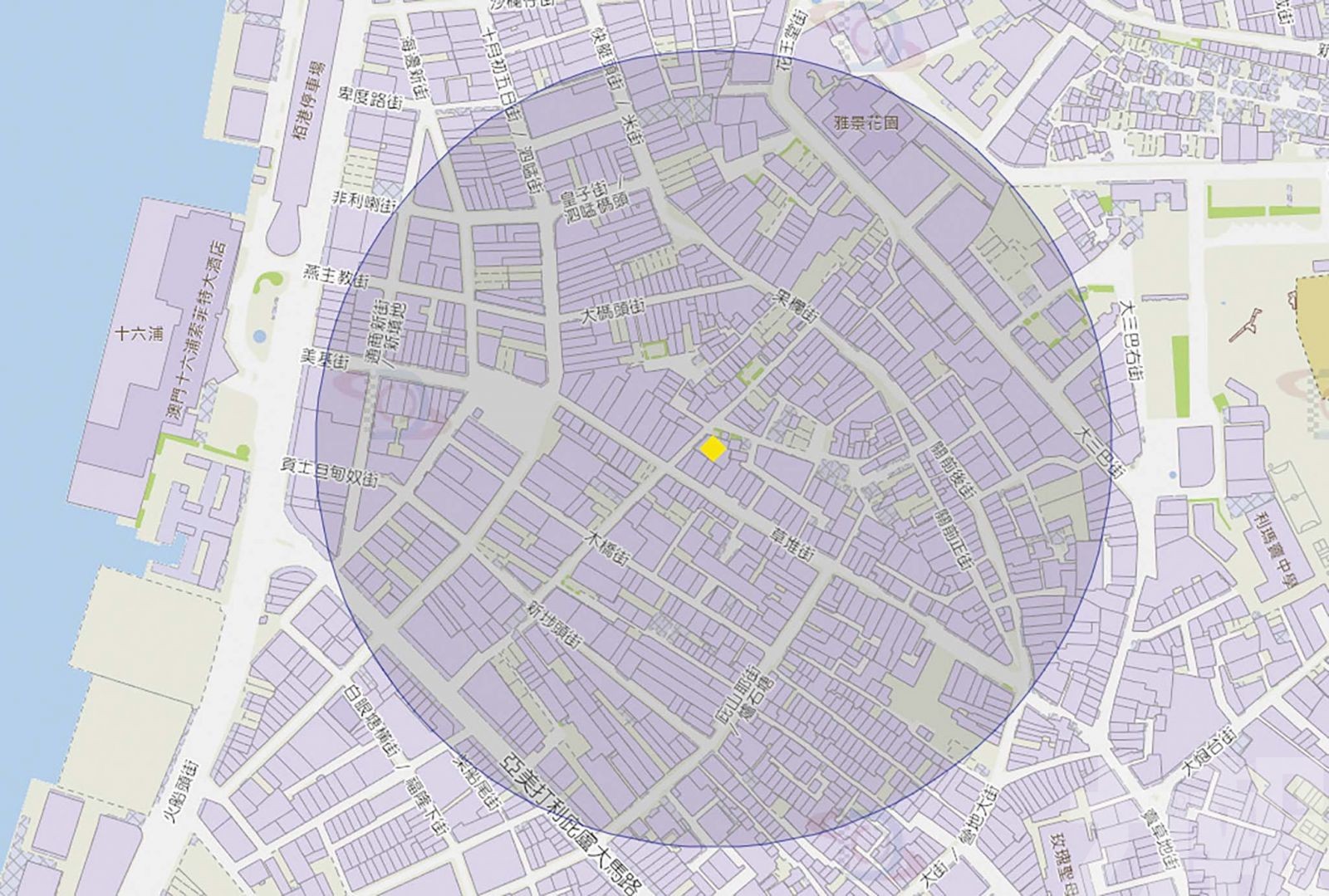

大三巴一带展开灭蚊

针对此次个案,卫生局将于近日在烂鬼楼巷19至23号适宜大厦及其周边高风险区域,包括司打口休憩区、新马路、清平直街及康公庙前地一带,展开防蚊及灭蚊行动。考虑白纹伊蚊活动範围通常为孳生点周边约100米,但鉴于本地个案风险较高,当局决定将防控範围扩大至200米半径,并呼吁居民配合清理环境,避免影响防治工作。

同日,卫生局亦接获内地部门通报一宗基孔肯雅热确诊个案,该患者曾于近期在澳门逗留。为审慎防範,卫生局将在大三巴街一带採取灭蚊措施,防控範围定为孳生点100米半径。

当局再次提醒,本澳已进入蚊媒传染病高风险季节,居民切勿掉以轻心,应积极配合政府防治工作,减少积水源头、採取防蚊措施,共同防範基孔肯雅热及登革热等疾病在社区蔓延。