从东方梵蒂冈到世界文化遗产: 澳门申遗成功二十年

今年适逢澳门历史城区申遗成功二十週年,自7月起至12月,澳门文化局精心策划逾50场纪念申遗成功的精彩活动,与市民和游客共赴一场跨越时空的文化盛宴。其中包括正在进行中的「世遗盖章游」(7-12月)、「Chill 写意广场」(7-12月)以及「东望洋夜观」体验(9-10月);之后还将陆续推出「文化遗产•文学风景」导览活动(11月)、老宅茶会(10-11月)等一系列广受期待的文化体验活动。

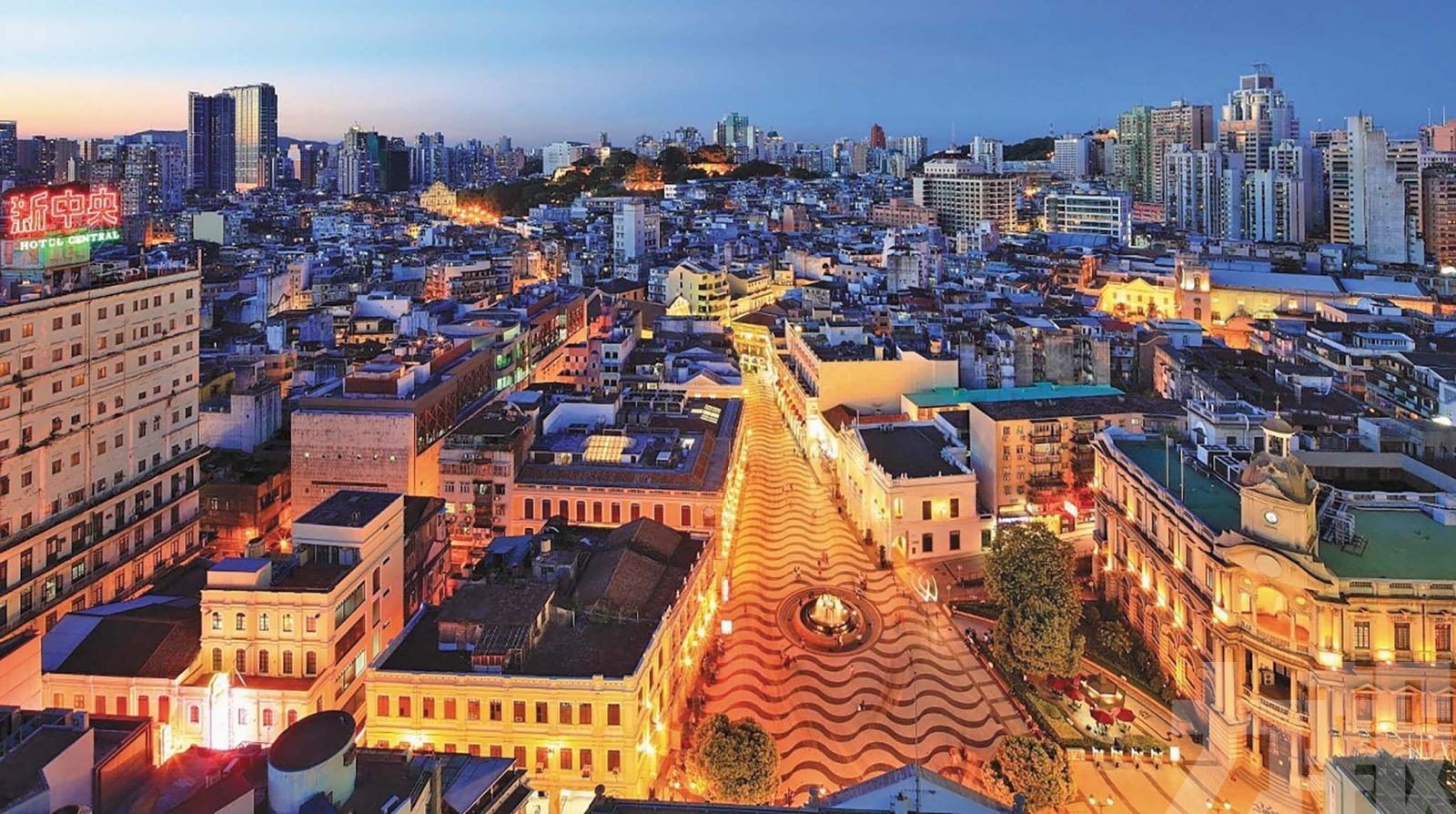

今年是「 澳门历史城区 」申遗成功20周年,文化局将举办一系列精彩活动。 (文化局图片)

今年是「 澳门历史城区 」申遗成功20周年,文化局将举办一系列精彩活动。 (文化局图片)

回望20年前的七月,在南非德班举行的第29届世界遗产委员会会议上,澳门历史城区被正式列入《世界遗产名录》。那一刻,不仅是对澳门四百多年中西文化交融历史的致敬,也是对所有默默耕耘、无私奉献的申遗工作者的深情回报。然而,这份荣光背后,是一条风雨兼程的漫漫长路。

中西文化瑰宝:澳门历史城区魅力独具

澳门历史城区是中国境内现存最古老、规模最大、保存最完整的中西融合建筑群,总面积约1.23平方公里,包含核心区与缓冲区两个部分。核心区由22处历史建筑、八个广场空间及连接街道组成。缓冲区涵盖周边约1.07平方公里面积,呈现澳门特有的城市结构和空间布局。这里不仅是静态的建筑空间,更是流动着历史记忆的文化座标,见证了四百多年中西文化共存对话:大三巴牌坊与哪咤庙比邻而立;妈阁庙与风顺堂咫尺相望;葡人聚居点亚婆井前地旁边,郑家大屋巍然矗立。

正因如此,2001年,回归不久的澳门决定以「历史建筑群」申报世界遗产,遂得到中央政府及特区政府的高度重视和大力支持,经过不懈努力,2005年澳门以当年中国唯一项目申报世界文化遗产。然而,随之而来的申遗过程并非一帆风顺,甚至被中国申遗专家郭旃称为历来申报过程最为艰辛的申遗项目。 今年是「 澳门历史城区 」申遗成功20周年,文化局将举办一系列精彩活动。 (文化局图片)

今年是「 澳门历史城区 」申遗成功20周年,文化局将举办一系列精彩活动。 (文化局图片)

从质疑到肯定:申遗过程中的波折与坚持

在澳门申遗初期,不少国际专家对澳门的历史建筑群抱持着谨慎甚至质疑的态度。他们认为,相较于中国其他单一历史建筑的宏大规模,澳门的世遗建筑分散且体量较小;也有人质疑,世界上有太多与澳门相似、16至17世纪发展起来的海港城市。澳门文化界联合总会会长吴志良今年7月接受新华社採访时回忆道,申遗过程中遇到不少困难,首先就是如何定义澳门历史城区的普遍价值和核心价值。「相较其他地区,澳门的单个建筑物未必是最顶尖的。但作为一个整体,中西建筑在此巧妙共存,不同民族在此和睦共居,这是十分难得的。」

在一片对澳门的质疑声浪中,由芬兰建筑师、国际知名文化遗产保护专家尤基莱托 (J.Jokilehto) 教授带领的项目评估团队要求澳门补交大量论证材料,甚至包括与逾30个类似中外城市的对比分析研究,「要求近乎严苛」(单霁翔,《澳门世界文化遗产的申报与保护之路——兼论「一带一路」格局中的澳门世界文化遗产保护)。

但澳门申遗团队并未气馁,而是将挑战转化为机遇。他们重新梳理申报理念,将重点从单一建筑的「宏大」转向整个城区所蕴含的「文化共融」价值,改由「历史城区」作为申报项目,并透过大量材料论证澳门历史城区的独特之处,并非在于单纯的葡式和中式建筑并存,而是东西方文化在建筑、宗教、艺术、甚至生活习俗上的完美融合。

申遗坚强后盾:中央政府全力支持

澳门申遗成功,离不开中央政府的坚定支持。自申报伊始,中央就将澳门申遗视为国家文化战略的重要一环。国家文物局派出专家团队多次赴澳,与时任社会文化司司长的崔世安精诚协作,不仅从技术层面为申遗提供专业支持,更在国际舞台上积极协调、沟通,为澳门申遗争取更广泛的认可。

最终,在各方共同努力下,澳门历史城区的独特价值获得世界遗产委员会高度认可。2005年7月,第29届世界遗产委员会会议上,仅不到十分钟,代表委员一致同意将澳门历史城区列入《世界遗产名录》,成为中国第31处世界遗产。从此,澳门不再仅是「赌城」,更拥有了第一张世界级的「文化名片」,并激发了澳门人对自身历史文化的自豪感与使命感。

如今,漫步澳门历史城区,各国游客络绎不绝,这片见证400多年东西方文明对话共存的土地,正在续写中外文化交流的崭新篇章。

(本文部分内容引自单霁翔所着之《澳门世界文化遗产的申报与保护之路——兼论「一带一路」格局中的澳门世界文化遗产保护》,刊于《RC文化杂誌》2015年夏季刊,澳门特别行政区文化局出版)