南海烟霞尽属君: 澳门与丝路的潮汐四百年

近日,澳门保利美高梅博物馆推出《丝路》艺术展,以欧亚大陆千年丝路沿线的历史遗珍为线索,呈现东西方文明交流、碰撞与融合的历程,以及由此诞生的艺术瑰宝。对澳门而言,丝绸之路并非仅存于史书的遥远记忆,而是深植于城市脉络的文化基因。澳门与丝路的渊源,可追溯至四百多年前。当人们讨论丝路的起点究竟是唐宋的广州抑或元代的泉州、甚至是十六世纪后崛起的澳门时,其实更应理解:「丝绸之路」从不是一条固定不变的实体线路,而是随时代流转不断调整与扩展的交通网络。而在这一网络的历史演变进程中,澳门曾扮演过不可或缺的关键枢纽角色。 16世纪以来,澳门作为海上丝绸之路的枢纽,东西文明在此碰撞交融,形成独树一帜的城市风貌。(欧平摄影,摘自 「澳门记忆」 文史网)

16世纪以来,澳门作为海上丝绸之路的枢纽,东西文明在此碰撞交融,形成独树一帜的城市风貌。(欧平摄影,摘自 「澳门记忆」 文史网)

从陆上驼铃到海上帆影

或许对很多人而言,丝绸之路的起点在长安。西元前119年,张骞奉汉武帝之命出使西域,被后世视为开闢这条东西通道的标誌。然而「丝绸之路」一词,实则由德国地理学家李希霍芬于19世纪末首次提出,用以指称中国与欧洲之间的贸易交通路线。

这条路上流通的不仅有丝绸,更有瓷器、纸张与茶叶等商品,因丝绸最具代表性而得名,后简称为「丝路」。随着研究深入,学者逐渐意识到这条欧亚通道并非单一线路。20世纪初,法国汉学家沙畹明确提出「丝路有陆、海两道」,从此区分出「陆上丝绸之路」与「海上丝绸之路」两个概念(引自黄启臣,《「丝绸之路」研究的前世今生—明中叶至清时期(1553—1840)经澳门港中转全球》,RC 文化杂誌,2018)。

在历史的长河中,旧航道因朝代更迭而衰落,新航线随技术与政治变迁而兴起。丝绸自中国南海岸运往印度、阿拉伯与地中海,路线不断更迭。正是在这样的动态演进中,澳门凭藉其地理与政治优势,于全球化序幕拉开之际,崛起为东方连接全球贸易体系的重要节点——一座真正的「黄金枢纽」。

葡萄牙人多拉多在1570年绘製的《 寰宇图誌 》是目前已知第一张以「 Macao 」一词标注澳门的地图。(澳门科技大学图书馆提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

葡萄牙人多拉多在1570年绘製的《 寰宇图誌 》是目前已知第一张以「 Macao 」一词标注澳门的地图。(澳门科技大学图书馆提供,摘自「 澳门记忆 」文史网)

从区域联结到全球直航

16世纪,随着葡萄牙人达•伽马开闢新航路,海上势力格局发生转变。原本由中国主导、自东向西航行的古代海上丝路,逐渐被葡萄牙船队自西向东的近代航线所取代。葡萄牙以武力扩张其殖民势力,先后佔领果阿、马六甲等战略要地,并逐步建立起以澳门为中心,贯通欧、亚、非三大洲的海上动脉。澳门由此成为葡萄牙在东方的重要国际港口,并在其构建的新航线上被确立为中国货物的始发港,自16世纪下半叶起,成为海上丝路中至关重要的枢纽。(陈炎《澳门在近代海上丝绸之路中的特殊地位和影响》,RC文化杂誌,澳门文化司署,1993)

澳门的兴起,标誌着海上贸易从「区域接力」进入「全球直航」时代。以往要依赖多段转运的行程,如今可由葡萄牙的克拉克大帆船(Nau)直接完成。这种高效直达的模式,大幅降低交易成本,提升流通效率,为全球性大规模贸易与文化传播奠定物流基础。

在16世纪中叶至19世纪初的两百多年间,澳门凭藉其地理与制度优势,成为中国丝绸、瓷器、茶叶等商品输往欧洲、日本与美洲的关键中转站。它不仅扩展了海上丝路的贸易半径,更在全球城市网络成形过程中,成为东方最早融入世界体系的代表城市,在近四百年的中外交流史上,发挥了不可替代的历史作用。

从历史枢纽到时代平台

海上丝绸之路的历史,已深植于澳门的城市基因之中,塑造出「中华文化为主、多元文化并存」的独特格局。如今,在「一带一路」倡议下,澳门的历史角色获得重新定位,成为推动沿线国家文化对话与经贸合作的重要平台。

澳门作为文化对话基地,有效促进沿线国家在文化、教育等领域的交流互信;同时凭藉自由港、低税制及与葡语国家的紧密联繫,发展为中葡经贸服务的中转平台,协助企业双向拓展市场。自十六世纪起,澳门便与海上丝绸之路紧密相连,从区域贸易节点成长为全球认可的城市。2019年,澳门正式加入海上丝绸之路申遗城市联盟,积极保护相关史迹,推动国际文化线路共识。(摘自澳门特区社会文化司「海上丝绸之路」国际文化论坛网站)

从曾经的南海边陲小城的「浩浩风烟」到如今世界旅游中心的游人如织,澳门一直传承着丝绸之路的开放与合作精神。未来的澳门亦将承担起新的时代使命,在国家「一带一路」建设中发挥关键作用,助力构建人类命运共同体。

(本文部分内容引自杨迅凌所着之《澳门与丝绸之路:「古地图中的澳门」知识系列之(一)》,2020,摘自「澳门记忆」文史网)

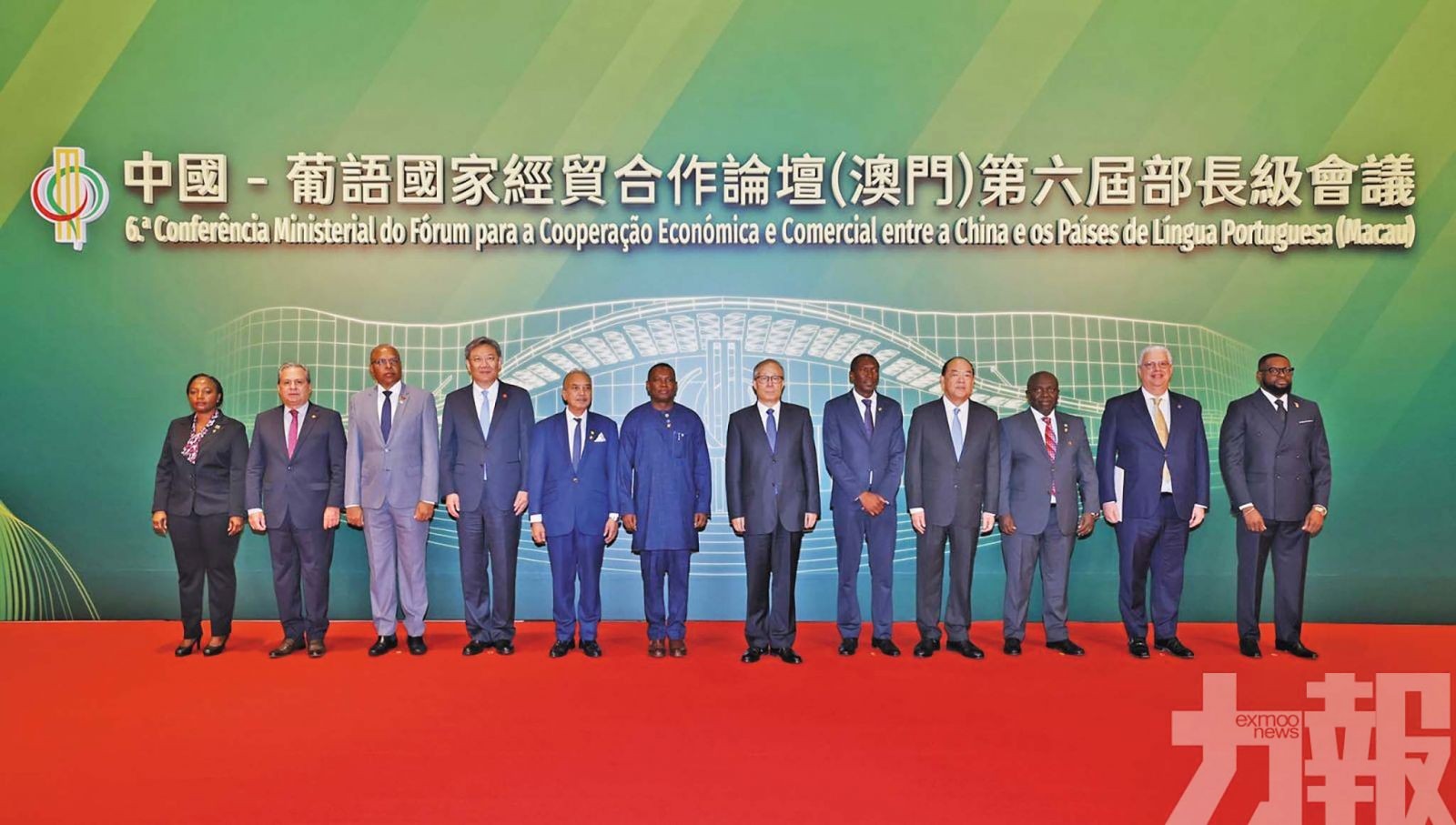

2024年中国-葡语国家经贸合作论坛(澳门)第六届部长级会议在澳门举行。 (力报提供)

2024年中国-葡语国家经贸合作论坛(澳门)第六届部长级会议在澳门举行。 (力报提供)