从莲花茎到关闸路 四百年边界变迁

拱北口岸的对面,即是澳门关闸。如今这里每日人流如织,汇聚成澳门与内地紧密相连的「生命线」。经历了四百年风雨变幻的关闸,已从昔日的军事防线转变为今日的区域经济门户,此处的蜕变亦是澳门从边陲小镇走向大湾区融合中心的最佳写照。

关闸拱门被列为「被评定的不动产(文物建筑)」,是受到法律保护的文化遗产。(澳门特区政府文化局提供,摘自「澳门文化遗产」网)

关闸拱门被列为「被评定的不动产(文物建筑)」,是受到法律保护的文化遗产。(澳门特区政府文化局提供,摘自「澳门文化遗产」网)

自然形胜:莲花茎上的关闸

关闸原位于关闸马路中段,始建于1574年,即明朝万曆二年。根据关俊雄所着之《关闸意象:作为边缘空间的历史考察》(《文化杂誌》,澳门文化局,2014春季刊)文中所言,当时关闸可能仅为一道简陋的门墙,直至1612年两广总督张鸣冈下令「垒石为关」,真正形似城楼的关闸才在此后建成。而关闸门以南直到市区的一段狭长地带,被称为「莲花茎」。这是因为「莲花茎」尽头的莲峰山形如花萼,南面的地带像连接花瓣与根部的茎,正如《香山县志》所形容的「跗萼连蜷」,故得此颇具诗意的美名。

殖民扩张:亚马留之死与拱形马路

关闸历史的重大转折点发生在19世纪中叶。葡萄牙殖民政府强硬向北扩张边界,以突破清政府对澳门的「画地为牢」政策。这场扩张的关键人物是总督亚马留(João Ferreira do Amaral)。亚马留强行拆毁关闸以北的中国官署和民宅,试图将边界推至拱北一带,激起了澳门华人的强烈不满和反抗。

1849年8月22日,亚马勒在莲峰庙附近(即莲花茎地带)遭华人沈志亮(原名沈米,字志亮,别名沈亚米)等人刺杀。这起历史事件直接刺激葡萄牙进一步佔领关闸以北地区。此后,葡方在「莲花茎」上开闢了一条「拱形马路」(Estrada do Arco),即今日的关闸马路。之后在1871年落成的新关闸拱门上,葡萄牙人也嵌刻下「22 AGOSTO 1849」(1849年8月22日)这个对于澳门华人来说凝结了血与泪的日期。

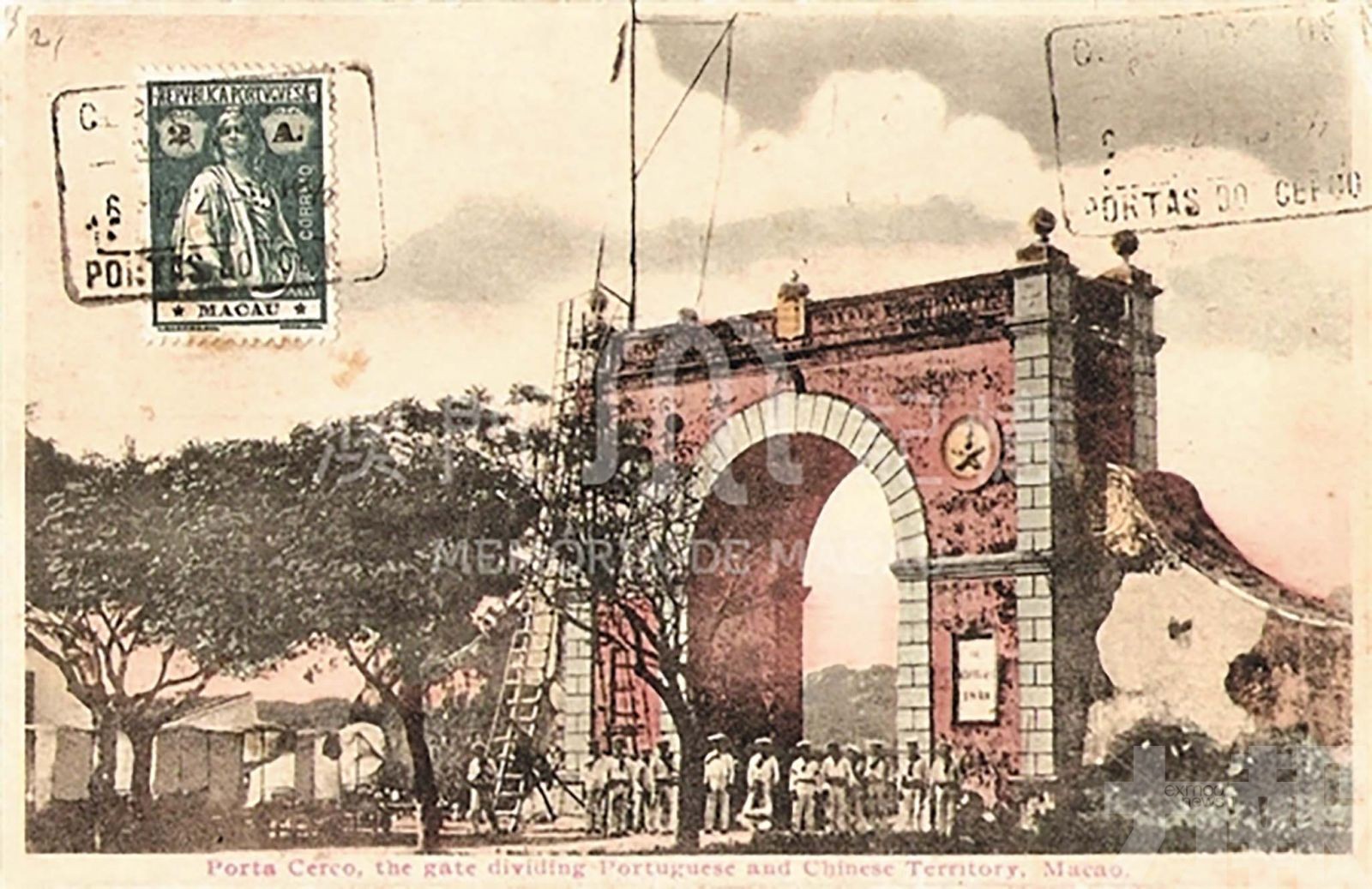

1867年,葡萄牙殖民政府将中式关闸拆除,1871年建成并启用新的西式关闸(如图)。(利冠棉藏,澳门历史教育学会提供,摘自「澳门记忆」文史网)

1867年,葡萄牙殖民政府将中式关闸拆除,1871年建成并启用新的西式关闸(如图)。(利冠棉藏,澳门历史教育学会提供,摘自「澳门记忆」文史网)

现代转型:从军事要塞到人流枢纽

关闸的现代转型始于1993年,澳葡政府于此建成出入境验证大楼,标誌着其职能从军事防御转向人员流通。大楼设东西两翼及中央观光走廊,并于2004年重建为今日的边检大楼。数十年间,关闸从防御边界、殖民要塞,逐步演进为连接珠澳的「第一通道」。

澳门回归祖国以后,关闸更跃升成为每分钟数百人通关的区域枢纽。关闸的蜕变印证了珠澳边界从「分隔」走向「连接」的本质转变,它不再只是标记历史的碑刻或建筑,而是粤澳同城化和大湾区深度融合进程中最具生命力的象徵。

(本文部分内容引自王文达、刘羡冰、伍华佳所着之《澳门掌故》,澳门教育出版社,2003)