步履不停 ——红十字在澳门的百年足迹

自1920年成立以来,澳门红十字会已走过百年历程。作为以弘扬人道主义为宗旨的救济团体,其使命始终如一,但承载这份使命的物理空间却见证了深刻的变迁。

澳门红十字会位于民国大马路58-60号,前身名为「 夕阳别墅 」,是具有葡萄牙风格的洋楼别墅。(摘自澳门特区政府「 漫步澳门街 」路线介绍)

澳门红十字会位于民国大马路58-60号,前身名为「 夕阳别墅 」,是具有葡萄牙风格的洋楼别墅。(摘自澳门特区政府「 漫步澳门街 」路线介绍)

从空中鸟瞰红十字会现址,风景怡人,环境优美。 (唐嘉摄影及提供,摘自 「澳门记忆」文史网)

从空中鸟瞰红十字会现址,风景怡人,环境优美。 (唐嘉摄影及提供,摘自 「澳门记忆」文史网)

从早期的简陋局址,到承载历史记忆的「夕阳别墅」,再到功能完善的现代大厦,每一次搬迁不仅是空间的转移,更是澳门红十字会在社会中角色不断深化、服务範围持续扩大的见证。

筚路蓝缕:寻觅立足之地

澳门红十字会草创初期的设施极为简陋,甚至没有正式的办公地点。成立后的数十年间,其办事处曾一度设于美利大厦。据《澳门掌故》记载,为更有效履行「扶危救急」的使命,红十字会曾将救护局设于地理位置优越的议事亭——即今日议事亭前地一带。当时,救护局址位于议事亭右侧楼下,另闢旁边门口出入,并配备了必要的医护仪器与救伤汽车,以应对紧急状况,确保人道服务能及时展开。此后一段时期,救护局又迁往荷兰园正街,借用昔日利宵中学的旧址继续运作。这段辗转迁徙的历程清晰表明:儘管1920年即已成立,并成为葡萄牙红十字会下属组织,澳门红十字会仍长期面临物资匮乏的困境,其基础设施的建立,实是一段筚路蓝缕的艰辛历程。

继往开来:「夕阳」中启新篇

澳门红十字会首个标誌性总部确立于1990年代。当时在澳门仁慈堂协助下,红十字会租用西湾民国大马路一栋前身为善终病院的洋楼别墅——「夕阳别墅」。这座由葡人喇拉李士兴建的建筑,在他临终前捐作防癌医院,后由扶轮社澳门分会筹款建为远东首批防癌医院,1951至1979年间诊治逾数病患。

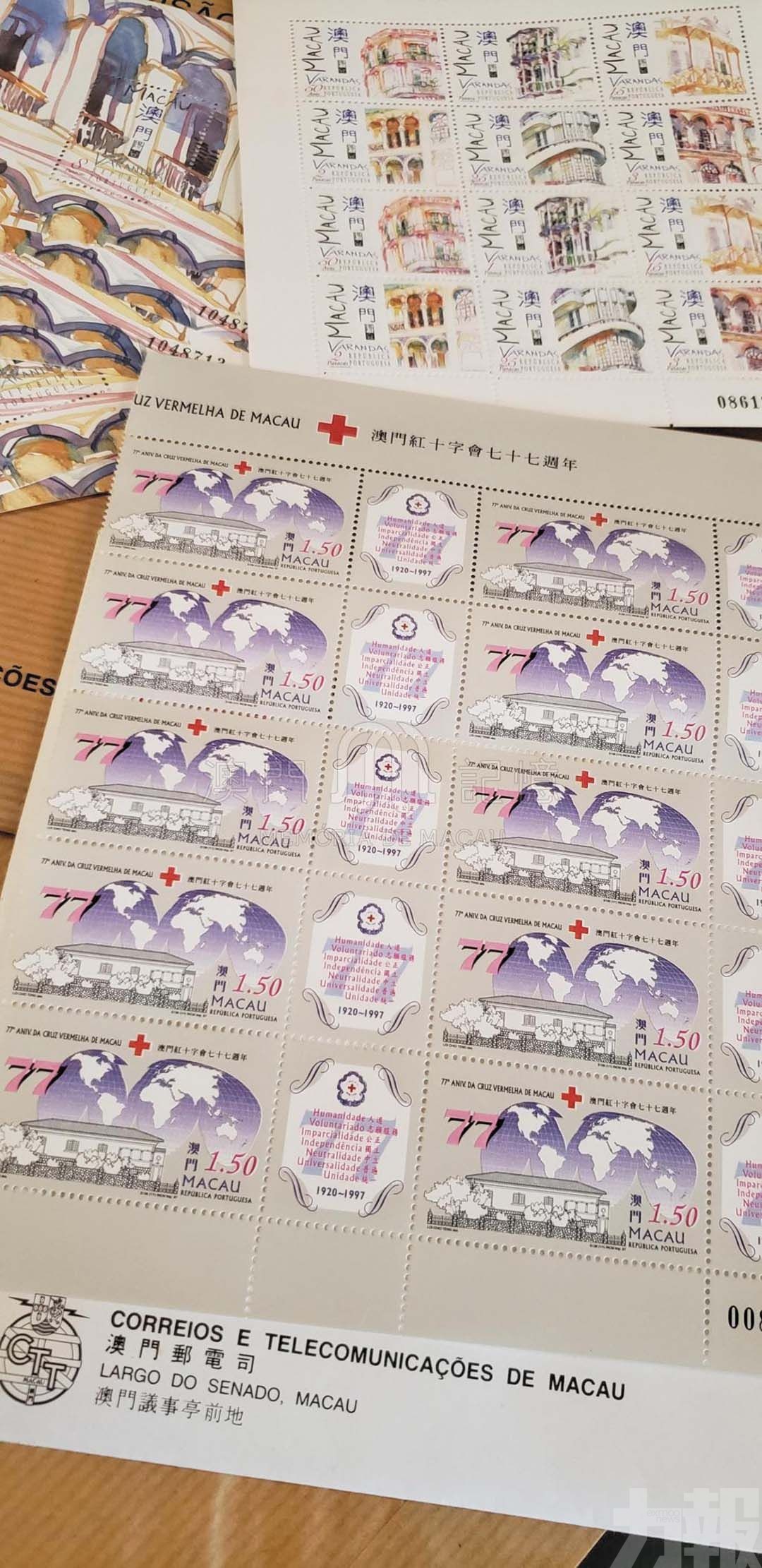

这栋列为文物建筑的葡式洋楼,在结束医疗使命后,于 1990年成为红十字会会址。从见证生命终点的场所,转型为守护生命的救援中心,其象徵意义深远。1997年发行的「澳门红十字会七十七周年」纪念邮票,便是以这座建筑为主题。

澳门回归后,红十字会迎来新里程碑。2000年获特区政府批予新口岸中土大厦三楼办公空间,命名为「亨利杜南中心」,以纪念红十字运动的创始人亨利•杜南。时任行政长官何厚铧主持揭幕,象徵红十字会在「一国两制」下成为推动人道事业的核心力量。

1997年,澳门发行红十字会七十七周年纪念邮票,上面可见 「夕阳别墅」轮廓,设计精美,深受邮票收藏家喜爱。 ( Francisca摄,摘自 「澳门记忆」文史网)

1997年,澳门发行红十字会七十七周年纪念邮票,上面可见 「夕阳别墅」轮廓,设计精美,深受邮票收藏家喜爱。 ( Francisca摄,摘自 「澳门记忆」文史网)

(本文部分内容引自王文达、刘羡冰、伍华佳所着之《澳门掌故》, 澳门教育出版社,2003,摘自「澳门记忆」文史网;并参考澳门红十字会官方网站资料)